L’avevano portato in ospedale sperando che Lui, vedendo il mal comune, potesse finalmente provare il mezzo gaudio che il proverbio promette; ma si erano sbagliati. Non era un tipo da luoghi comuni e forse per questo su di Lui i proverbi non facevano effetto; e forse anche perché gli ospedali non sono affatto luoghi comuni. Il male è qualcosa di così comune che tutti lo ritengono naturale, ma Lui non l’aveva mai ritenuto qualcosa di naturale. «Non bisogna abituarsi a tutto, come se tutto fosse normale – diceva –, il male non è normale».

Lui era allergico alla vita perché la vita è male, o almeno così pensava. ‘Non se ne può più di questo tuo pessimismo’, dicevano Tutti quelli che lo conoscevano. Ma Lui non la pensava così. Lui credeva che Tutti fossero semplicemente assuefatti, assuefatti al male di vivere e non se ne accorgessero più, di questo male: è tutta una questione di assuefazione. Lui non si era assuefatto, tutto qui. Lui non si era abituato al male di vivere perché non voleva dare alla vita questa soddisfazione: la soddisfazione di (soc)chiudere gli occhi, come fanno Tutti. Sembrano sonnambuli: nascono, vedono il male, (soc)chiudono gli occhi per tutta la vita e li riaprono davanti alla morte, che glieli chiude, per sempre.

In ospedale Lui vide qualcuno aprire gli occhi davanti alla morte. Avrebbe voluto prenderlo per il collo e dirgli: ‘Perché apri gli occhi solo adesso, che la morte te li chiude?’, ma la pena che provava glielo impediva. Tutti pensavano proprio che Lui, in ospedale, avrebbe (soc)chiuso gli occhi; invece li tenne ben bene aperti, come sempre. Tutti deprecavano, questo suo lamentarsi continuamente della vita, e fu così che lo portarono in ospedale: «Va’, va’ a fare un po’ di volontariato, va’ ad aiutare chi sta peggio di te, che così magari riesci a renderti conto di quanto stai bene…».

Medici ed infermieri andavano e venivano su e giù. La cosa più impressionante era la loro assuefazione: erano abituati, ecco, erano abituati al male; sorridevano, parlavano del loro più e del loro meno… le infermiere spingevano barelle sulle quali qualcuno, con gli occhi (soc)chiusi, stava per esalare l’ultimo respiro, e spingendo ridevano, parlavano, scherzavano, come se niente fosse. Lui lo vedeva, questo contrasto penoso, tra la leggerezza del personale medico e la gravosità delle persone malate; quando gli esseri umani fanno parte di un personale spesso non sono più persone. «Come si fa – pensava – a far finta di niente in questo modo? Forse è per non impazzire, che fanno così?». Quella leggerezza era insostenibile. Certe volte è più pesante la leggerezza che la pesantezza, come in quel caso.

I medici sono come i meccanici: pensano di poter riparare tutto, si sono laureati per aggiustare corpi umani. Tutti i corpi alla fine si rompono definitivamente ma loro continuano ad aggiustarli; i medici sono nati per alleviare le sofferenze di Tutti, come i preti. La medicina cerca la salute del corpo, la religione ricerca la salvezza dell’anima; la medicina promette salute, la religione si ripromette salvezza, ma nessuno apre gli occhi.

Aveva visto uno morire: l’aveva visto aprire gli occhi per l’ultima volta; occhi stralunati e biechi, quelli che si aprono per l’ultima volta. La vita la si inizia aprendo gli occhi e la si finisce chiudendoli, ma tra l’apertura e la chiusura c’è quel “non vedere” insopportabile che Lui riteneva il compimento di Isaia 6,10:

Rendi insensibile il cuore di questo popolo,

rendilo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi,

e non veda con gli occhi

né oda con gli orecchi

né comprenda con il cuore

né si converta in modo da essere guarito.

La guarigione, per Lui, non era quella che prometteva la medicina né quella che si riprometteva la religione: aveva un certa sua “idea”, di guarigione, Lui. Era questa sua “idea”, che lo rendeva antipatico a Tutti. In Matteo 13 Lui leggeva il Cristo dire «In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!», e gli sembrava che Vecchio e Nuovo Testamento facessero comunella per accusarlo della sua cecità, della sua sordità… Anche il Salmo 135 sembrava accusarlo:

Gli idoli delle nazioni sono argento e oro,

opera delle mani dell’uomo.

Hanno bocca e non parlano,

hanno occhi e non vedono,

hanno orecchi e non odono;

no, non c’è respiro nella loro bocca.

Diventi come loro chi li fabbrica

e chiunque in essi confida.

Lui però aveva questa idea: che Tutti confidassero nell’ipnosi del mezzo gaudio; sì, la veglia del mal comune che si sogna nell’ipnosi del mezzo gaudio. Troppo doloroso, tenere gli occhi aperti di fronte al male di vivere – pensava Lui –, così Tutti li (soc)chiudono, entrano in trance, fino a quando la morte li costringe a chiuderli.

Era andato a scuola dai salesiani e per lavoro frequentava ambienti cattolici da più di quarant’anni, inoltre era appassionato di filosofia e teologia: per forza che faceva sempre i conti col cristianesimo, Lui, con tutte le omelie che si era sorbito! Nessuno lo capiva, perché si mettesse sempre a citare la Bibbia. Tutti dicevano che i preti l’avevano rovinato, e il discorso finiva lì. Di fatto, Lui cercava solo di prendere sul serio la ‘Buona Novella’; ma, più la prendeva sul serio e più gli sembrava… cattiva.

Quel Matteo 13 non gli dava pace: «guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia». Lui non vedeva, non udiva eppure aveva ascoltato – e come! –, ma senza comprendere. Non la capiva, la ‘Buona Notizia’; forse perché era troppo escatologica. La salvezza è al di là. Il male è al di qua, come questi malati in ospedale. Lui aveva occhi ed orecchi solo per Tutti quelli che soffrono, non per gli idoli della religione: il Salmo 135, per Lui, sembrava parlare dei credenti: di quelli che tengon gli occhi (soc)chiusi per intravedere ciò che a occhi aperti non potrebbero vedere; i credenti nella vita e i credenti in Gesù Cristo, che, appunto, è la Vita.

Si nasce aprendo gli occhi, si vive (soc)chiudendoli e si muore chiudendoli. In Giovanni 9 c’è quel famoso ‘cieco nato’: il Cristo sputa per terra, fa del fango con la saliva, gli spalma il fango sugli occhi e gli dice di andare a lavarseli: «Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva». A Lui il male di vivere si spalmava sugli occhi come il fango evangelico, come una blefarite squamosa che la saliva di nessun oculista era mai riuscita a guarire; viene la tentazione di (soc)chiudere gli occhi, quando bruciano, ma Lui continuava a tenerli aperti. Nessuno faceva così. Tutti (soc)chiudevano gli occhi.

Per non cadere nella condanna di Isaia 6 e Matteo 13 bisogna (soc)chiudere gli occhi. Tra parentesi, socchiudere non è chiudere: è (soc)chiudere con «soc-» tra parentesi. Solo la morte chiude gli occhi veramente, la vita tenta di chiuderli, ma siccome solo la morte li chiude veramente, la vita li (soc)chiude. La vita è un lento chiudere gli occhi, fino alla fine. Tutti cedono alla tentazione blefaritica di far calare le palpebre come un sipario pietoso, come un sudario che nasconde la faccia della morte. Nessuno riesce a tenere gli occhi aperti per sempre. Lui però, almeno, era riuscito a tenere gli occhi aperti per tutta la vita. Solo la morte glieli avrebbe fatti chiudere.

La speranza che dà la fede la si vede solo ad occhi socchiusi: per avere fede bisogna socchiudere gli occhi. Cristo apre gli occhi solo a chi li ha socchiusi; questo significa, la guarigione del cieco nato: che per chi tiene gli occhi aperti non c’è guarigione. Forse per questo Lui non guariva; era incurabile perché teneva gli occhi aperti: come si fa, a dare la vista a chi tiene gli occhi aperti? Chi tiene gli occhi aperti già ci vede. Chi tiene gli occhi aperti ha la vista, e nessun miracolo può dare la vista a chi la vista ce l’ha già. Cristo può dare la vista solo a chi non ci vede, e per non vederci bisogna (soc)chiudere gli occhi o chiuderli… infatti Cristo, oltre a guarire, risuscitava anche: il miracolo è solo per chi ha gli occhi (soc)chiusi e per chi li ha chiusi, cioè per chi è morto.

Matteo 25,29: «A chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha». Matteo 13,12: «Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha». Lui temeva che la punizione, per chi tiene gli occhi aperti, fosse quella di perdere la vista: a chi ce l’ha, la vista sarà tolta. Gesù dà la vista solo a chi (soc)chiude gli occhi? Allora Lui era perduto, (con)dannato a perdere la vista al di là. Tra parentesi, (soc)chiudere e (con)dannare… Senza parentesi la chiusura è dannazione.

Alla faccia del Salmo 135, gli «idoli delle nazioni» non sono argento e oro, ma l’opera delle mani umane: l’assuefazione alla vita. L’assuefazione alla vita procura quel benefico “mezzo gaudio” che il Leopardi – uno dei pochi, oltre a Lui, rimasti per tutta la vita con gli occhi bene aperti – ne La quiete dopo la tempesta definiva «figlio d’affanno»; quel «piacer» che è «gioia vana» perché è «frutto del passato timore». Lì, in ospedale, Lui vide uno svegliarsi dal coma. I parenti più cari gli stavano intorno: sorrisi, affetto, complimenti, congratulazioni, felicitazioni… il peggio è passato, la tempesta è finita: che quiete. Sulla parete, di fuori, vicino all’obitorio, una locandina faceva pubblicità a un’agenzia di pompe funebri che si chiamava La Quiete.

Come la figlia di Giairo, per la ‘Buona Novella’ ogni morto è solo uno che dorme: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Nel dormiveglia della vita ad occhi (soc)chiusi, Tutti pregustano l’esperienza della quiete finale: il sonno della morte apparente. Lui però, in ospedale, vide gente che non si svegliava più. «La nostra vita alterna continuamente sonno e veglia, ma alla fine il sonno vince, – pensava davanti ai cadaveri dell’obitorio –, se uno non sapesse che si deve morire, potrebbe farci su una scommessa: gli umani passano la vita metà addormentati e metà svegli, chissà se alla fine resteranno svegli o addormentati?». Testa o croce? La monetina decida se vincerà la croce del sonno o la testa della veglia. Ci vuole testa, per tenere gli occhi aperti, e Lui ne aveva, di testa. Infatti aveva sempre pensato che chi (soc)chiude gli occhi è uno che non ha testa: i cristiani, poi, gli sembrava che subissero di buon grado la croce proprio perché la testa non la volevano usare; in fondo, che altro è, (soc)chiudere gli occhi, se non staccare per metà il cervello?

Fides et Ratio. Il sonnambulismo cristiano è quello di chi tiene gli occhi per metà chiusi nel sonno della fede e per metà aperti nella veglia della ragione. Sonnambuli che camminano sognando la salvezza, questo sono, i cristiani. Così pensava, Lui. Tutti gli dicevano: ma goditi la vita, che è breve; va’ un po’ in ospedale, a vedere chi sta peggio di te… Lui ci era andato, all’ospedale, ma la vita non riusciva a godersela lo stesso.

«Meno male! Oh, meno male!…» Era arrivata una che temeva di avere un tumore; era con la figlia, e tutt’e due stavano impazzendo dalla gioia, con quel referto in mano: «…meno male che non è un tumore, meno male!». Lui pensava: «Aveva proprio ragione Leopardi: ‘piacer figlio d’affanno’… quella poveretta era affannata dalla paura di avere un tumore ed ora prova il piacere di sapere che non ce l’ha». Lui l’aveva sempre detto, che la gioia umana è solo un “piacere relativo”, e il “meno male” che rimbombava nella tristi sale ospedaliere non faceva che confermarlo: quella tipa era malata, ma non di una malattia mortale, e allora la malattia non mortale era diventata un piacere. Che bello essere malati! Meno male che sono malata di questa malattia e non di un’altra!

Venne il cappellano. Anche gli ospedali hanno i loro preti. I preti ce l’hanno per vocazione, di andare dove il male è maggiore; del resto, non fanno che obbedire a Marco 2,17: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Lui l’aveva sempre pensato, che sia i medici sia i cristiani campano sulle disgrazie altrui: i medici hanno bisogno delle malattie per poter promettere la salute e i cristiani hanno bisogno dei peccati per poter ripromettersi la salvezza. Sul male ci campano in tanti…. Mentre pensava a queste cose, Lui sentì la risata sguaiata di una donna incinta.

Camminando per le corsie ospedaliere, stava avvicinandosi al reparto più ipocrita: quello nel quale le donne stanno per diventare mamme. Lui osservava: una donna incinta è il simbolo più ipocrita della vita: ride per una faccia del pianto dell’altra faccia, come l’umorismo pirandelliano. A Lui era sempre piaciuta, la definizione di Pirandello: «L’umorismo è un fenomeno di sdoppiamento nell’atto della concezione; è come un’erma bifronte, che ride per una faccia del pianto della faccia opposta». Lui diceva sempre che è il concepimento, non la concezione, l’atto più umoristico della vita, è lì che lo sdoppiamento di gioia e dolore assume le sue sembianze più umoristiche; una donna che sta per partorire è proprio un’erma bifronte: ride per una faccia del pianto dell’altra.

Il bimbo finalmente nacque. Appena uscì dalla madre cominciò a piangere, e Tutti i parenti cominciarono a ridere. Lui lo trovò molto umoristico: l’ipocrisia pirandelliana dell’umorismo si ripeteva. Nessuno si vergognava di ridere per il pianto di qualcun altro. La mamma, dopo l’affanno del travaglio, finalmente provò piacere: «piacer figlio…»; il piacere di avere un figlio ripaga ampiamente dell’affanno di una gravidanza. Le donne sono le più assuefatte, alla vita: ogni volta che partoriscono giurano di non lasciarsi mai più mettere incinta, e dopo poco tempo, non appena il loro maschio le tenta, se ne dimenticano. Giovanni 16,21: «La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo».

Lui ricordò quel passo del Gorgia di Platone in cui Socrate dice a Càllicle: «Quindi, noi ora abbiamo rintracciato una forma di retorica rivolta a una massa di bambini, donne e uomini, e schiavi e uomini liberi; una forma, questa, che certo non desta la nostra ammirazione: affermiamo infatti che è adulatoria». A Lui sembrava proprio che la retorica del mal comune facesse presa solo su un pubblico di schiavi: si può adulare solo chi è assuefatto. Lui pensava che la logica del mal comune fosse un po’ come quei demagoghi alla Gorgia, che «si rivolgono alle masse come a bambini, esclusivamente nel tentativo di compiacerli…»: oratoria di massa.

Lui preferiva Guido Morselli, a Platone:

…tutto il mondo giace nel male. «Male» non in senso morale, si capisce; il male morale comincia e finisce col moralismo, il solo male è la sofferenza. Un individuo che soffre, a cui manca quello che gli occorre per essere. [Guido Morselli: Dissipatio H.G. – Gli Adelphi, Milano 2012 – pag. 64]

Prima Lettera di Giovanni 5,19: «…tutto il mondo giace nel male», ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. Guido Morselli cita la Bibbia; la Chiesa traduce «…tutto il mondo sta in potere del Maligno»: il male è diventato il Maligno, è stato moralizzato. Nell’ospedale Lui non vedeva che la Ponerìa: ἡ πονηρία, il cattivo stato di salute, ma non vedeva il Maligno. Tumori maligni sì, tanti, ma il Maligno, no. Povero Morselli, s’è suicidato, prima dell’«Evento», la disintegrazione dell’humanum genus: «l’umanità, angelicata in massa (faccio per dire), si solleva a un empireo. Tutto avviene in silenzio. Una volta tanto, in silenzio e senza retorica. Un volo d’anime, che riempie candidamente il cielo notturno». Senza la retorica platonica dell’anima bella. La Dissipatio Humani Generis – lo dice chiaro, Morselli, – è dissipazione «non in senso morale»: è una sorta di nebulizzazione dell’umanità che evapora nella sua sublimazione finale; Giamblico docet. Dopodiché la Natura «forse si rallegra di riavere in sé tutta la vita, chiuso l’intermezzo breve che per noi aveva il nome di Storia. Sicuramente non ha rimpianti né compunzioni», «il mondo non è mai stato così vivo, come oggi che una certa razza di bipedi ha smesso di frequentarlo. Non è mai stato così pulito, luccicante, allegro», «e questo epilogo, per moltissimi o per tutti, sarà la soluzione di problemi insolubili, il rimedio insperato di mali insoffribili».

…sed libera nos a malo… Nel reparto geriatria era morta una vecchina e l’anziano cappellano aveva appena terminato il Padre nostro; lo diceva ancora in latino, ma se l’avesse detto in greco avrebbe detto ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ribadendo la Ponerìa del male Maligno. La moralizzazione del male fisico è diventata la malignità: la dissipazione fisica (dissolvimento) è diventata dissipazione metafisica (vizio). Il cappellano si segnava nel segno della croce, la croce è il male che redime e salva dal Maligno: è una sorta di omeopatia, la ricetta cristiana per la salvezza; similia similibus curantur, il Salvatore ha riscontrato nel Male della sua passione e morte i sintomi presenti negli uomini “messi male”, cioè malati, e per questo ha incarnato il principio omeopatico della salvezza?

Lui adorava le etimologie e quando scoprì che «malattia» viene dal latino male habitus (= che sta male) capì la radice del ‘mal comune’: l’«abitudine». L’uomo abita il male, e quindi la malattia, per cui il suo habitus è lo spazio sociale che gli permette di avere in comune con gli altri uomini la medesima percezione della vita: per ciò a Tutti sembra normale il male, perché senza la sua normalità non si può socializzare. Lui lo conosceva bene, il prezzo della solitudine derivante dalla mancata socializzazione: non essendosi mai abituato al male, Lui non era mai riuscito a comunicare, con gli altri. Lo “stare” umano è habitus in quanto ‘star male’. Jung scrisse a Freud, su semplice cartolina: Le propongo di sintetizzare la nostra esperienza di psicologi in quattro parole. «Di dentro e di fuori, l’uomo è l’abitudine». Freud rispose: D’accordo! – Parola di Morselli.

Un gruppetto di comari convalescenti pettegolava. Il pettegolezzo è uno dei rimedi più possenti che l’uomo conosca contro il mal comune. Il pettegolezzo parla di ciò che sta sopra al sostrato del mal comune: un iperstrato – Lui lo chiamava – che fa da metacomunicazione aggregante. L’iperstrato della chiacchiera estemporanea è il manto che vela il mal comune, una specie di “velo di Maya”, ma non così flosofico. Tutti parlano l’esperanto dell’iper-chiacchiera, la koinè della normalità. La normalità è requisito essenziale per l’integrazione sociale: l’anormale è essenzialmente uno che parla del mal comune senza usare la koinè della chiacchiera.

1ª Comare: Allora, come va?

2ª Comare: Eh, cosa vuoi… siamo qui.

3ª Comare: Finché siamo qui va bene.

2ª Comare: E tua nipote, s’è poi laureata?

3ª Comare: Oh! sì! E col massimo dei voti.

1ª Comare: Eh, ma è intelligente, sua nipote…

3ª Comare: Ma anche tuo nipote è intelligente, ve’.

1ª Comare: Però non gli piace tanto studiare…

2ª Comare: …ma no, che non è vero…

1ª Comare: …pensiamo a star bene, adesso…

2ª e 3ª Comare: Sì! Quando c’è la salute, c’è tutto.

1ª Comare: Noi siamo qui, ma, avete visto, ieri, quello che è morto di leucemia?

2ª Comare: Oh, non me ne parlare…

3ª Comare: Che pena.

1ª Comare: Se Dio vuole noi possiamo ancora tirare avanti un po’, neh?

2ª Comare: Dai, parliamo di cose allegre, adesso.

3ª Comare: Sì, parliamo di cose belle, sennò….

1ª Comare: Ah, care mie….

Il mal comune è tabù. La morte e la malattia sono il tabù che non si deve nominare; e, se lo si nomina, lo si deve nominare nel gergo apotropaico ed esorcizzante dell’iperchiacchiera. La filosofia esorta a guardare in faccia il tabù del mal comune: solo i filosofi osano parlarne apertamente. Tutti preferiscono ammantarlo di vezzi lessicali garbati ed edulcoranti. La normalità è fatta salva solo se non ci si azzarda a parlare del tabù menagramo: Nessuno è accettato dalla società, se si mette a svelare (= togliere il velo) il mal comune; l’apocalisse del sostrato maligno (= svelamento), senza l’iperstrato della chiacchiera che lo copre, mostra una nudità che agli occhi di Tutti è impudicizia pericolosa. Genesi 3,9-11: «il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».

Se la Bibbia ha ragione, il male è tabù da quando il peccato è entrato nel mondo. Adamo, simbolo dell’umanità, comincia a vergognarsi della propria nudità e i suoi organi genitali diventano la proprie vergogne: le pudende. «Fece bene a vergognarsi, Adamo, – pensava Lui –: tutto il male che ci affligge comincia dai genitali». Vita pudenda est. La vita va svergognata perché deve vergognarsi; ma Tutti si premurano di salvare la vita svergognando la morte. Mors pudenda est. Il tabù menagramo della morte è impudico perché è impudente, sfrontato, spudorato. Il pudore che Tutti hanno nei confronti del mal comune è vestito su misura con l’abito ben confezionato dell’iperchiacchiera. Nessuno deve denudare il mal comune e mostrarlo per quel che è: Tutti si stracciano le vesti, se Qualcuno lo fa.

Matteo 26,65-66: Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Le buone maniere condannano la bestemmia, e condannato è chi parla del tabù primigenio ed atavico che istituì il nefandum: la colpa. Le vecchine cianciavano, da buone comari, e Lui pensava all’etimo di nefandum: ne + for, faris, fatus sum, fari = ciò che «non va detto». È incredibile, come le parole colleghino la «colpa» e l’«innominabile» nel nome della «nefandezza»! Nefando è l’«indicibile» misfatto di cui bisogna provare vergogna, il reato la cui rievocazione comporta la pena dell’esilio, dell’esclusione sociale.

Lui era stato mandato all’ospedale affinché, vedendo il mal comune in tutta la sua indecenza, ne provasse vergogna e, per il futuro, non si azzardasse più a pronunciarlo senza il velo della chiacchiera. Ma Lui al cospetto del mal comune reagì come Nessuno si aspettava: invece di coprirlo con la buona maniera del nefas ne parlò per fas et nefas, a diritto e a torto; a diritto secondo Lui, a torto secondo Tutti. Das Gerede, è la chiacchiera secondo Martin Heidegger: il § 35 di Essere e Tempo è tutto dedicato a Das Gerede:

«La chiacchiera è la possibilità di capire tutto senza preliminare appropriazione della cosa: essa protegge infatti dal pericolo di fallire in tale appropriazione. La chiacchiera, che chiunque può captare, non soltanto dispensa dal compito di una genuina comprensione, ma crea una comprensibilità indifferente cui nulla più si sottrae.» [Martin Heidegger: Essere e tempo – I Meridiani Mondadori, Milano 2006 – traduzione di Alfredo Marini – pag. 485].

Uno dei sintomi più sicuri della vicinanza del tabù è offerto dall’aumento della chiacchiera estemporanea e disimpegnata: quanto più il mal comune della passione e morte si fa dappresso, tanto più lo scudo della chiacchiera lo scherma per coprirne le vergogne. In ospedale era morta un’altra persona: lo si capiva dall’andirivieni inquieto del personale medico e infermieristico; due infermiere compivano il pietoso ufficio del paravento: quella specie di copertura a soffietto con delle ante che scorrono su rotelle. Si chiama paravento, ma non serve a riparare dal vento, non è un parabrezza; piuttosto, serve a coprire l’«Evento», l’evento della pena capitale che la vita commina a tutti: la Morte. La morte, il tabù ancestrale causato dalla colpa edenica, ha un sacco di cortine che le fanno da paravento: la chiacchiera del gossip è il paravento principale che Tutti usano per mascherare il mal comune.

1ª Infermiera: Fai piano che questi paraventi sono fragili, costano un occhio della testa ma si rompono come niente…

2ª Infermiera: Dove lo mettiamo?

1ª Infermiera: Qui, di sbieco, così… è meglio che quell’altro degente non veda… sai, ha la stessa malattia di cui è morto questo… non vorrei che…

2ª Infermiera: …certo… piano, fai piano, che sennò cade…

1ª Infermiera: …sì ecco, così…

2ª Infermiera: …’sto paravento sembra la veneziana che ho comprato per la casa al mare… sai, la casa che abbiamo comprato a Portofino…

1ª Infermiera: …ah, sì, la vostra casa di Portofino…

2ª Infermiera: …mio marito ci teneva tanto, con quel sole che batte sempre, d’estate, in salotto…

1ª Infermiera: Beata te che hai la casa a Portofino!

2ª Infermiera: Non costa nemmeno poi così tanto, perché non ve la prendete anche voi?

1ª Infermiera: Chissà, prima o poi… ma, piano, fai piano, con ‘sto paravento…

2ª Infermiera: Dài, che ce l’abbiamo fatta: è a posto, ci siamo.

1ª Infermiera: Ecco, così: non lo vede più nessuno, pover’uomo, con quel che ha sofferto…

2ª Infermiera: …guarda gli annunci immobiliari: a Portofino ci sono tanti appartamenti residenziali accessibili anche alle nostre tasche…

1ª Infermiera: …veramente, bisogna proprio che guardi…

Lui stava ascoltando questa chiacchierata e sperava che il defunto non sentisse. «Poverino – pensava – già ci starà male per il fatto di essere morto, non vorrei che ci stesse anche male per il fatto di non poter mai più andare a Portofino… chi lo sa? Magari era il suo sogno, andare a Portofino…».

Arrivò il cappellano: parlava del defunto e diceva che si era convertito, proprio in extremis; per il rotto della cuffia… A Lui venne in mente Luca 23,39-43:

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Qualcuno stava ad ascoltare il cappellano che commentava quel decesso:

Cappellano: Pover’uomo, quanto ha sofferto! Non aveva più nessuno, la moglie gli era morta e di figli non ne avevano potuti avere: era solo. Poi questa SLA: la sclerosi laterale amiotrofica l’aveva ridotto a una larva, non parlava nemmeno più, era tutto bloccato… In fin di vita, all’ultimo, è riuscito a farmi capire che era pentito… Sì, ha accettato la confessione sacramentale, lui, un mangiapreti impenitente! Gli ho dato l’assoluzione; ora è nelle mani di Dio. Mah, come Dio vuole, pover’uomo… Che il Signore lo abbia in grazia… il Signore sia lodato…

Qualcuno biascicò: «…sempre sia lodato». Strano, che Qualcuno, lì, osasse lodare quel capolavoro che la SLA aveva compiuto. Lui pensò: «Qualcuno può lodare Dio, senza lodare la SLA? Spero di sì!». Il Cappellano se ne andò sussurrando Giobbe 1,21: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!».

A Lui venne in mente la Risposta a Giobbe di Jung: la creatura “fa la morale” al suo Creatore, gli insegna a fare il dio. Lui aveva letto, ne La riga, la squadra e il compasso, come Dio possa essere, in qualche modo, il “paziente” dell’uomo.

«L’uomo aiuta Dio a guarire e Dio aiuta l’uomo nella guarigione. Ci vuole coinvolgimento, ci vuole interesse reciproco, sennò non succede niente. Se il medico è ferito di quella stessa ferita di cui è ferito il suo paziente, allora il paziente guarirà il medico prima ancora che questi possa guarire lui. Se Jung ha ragione, l’uomo e Dio sono feriti dalla stessa ferita: la ferita della differenza, la ferita della differita. L’uomo è lontano da Dio perché Dio è lontano da se stesso così come Dio è lontano dall’uomo perché l’uomo è lontano da se stesso. Sembra che tutto ciò che è pensato diventi realtà: non solo il pensiero di Dio è creatore, anche quello dell’uomo. Dobbiamo guarire Dio dalla ferita del suo essere Due e così guariremo noi stessi da quella stessa ferita» [Davide Cantino: La riga, la squadra e il compasso].

La riga, la squadra e il compasso, di un certo Davide Cantino, era uno dei libri che Lui preferiva in assoluto: gli sembrava che la sua teoria dell’omeopatia soteriologica fosse confermata dal fatto che anche in psicanalisi l’analista riesce a guarire il proprio paziente solo se riesce a patire il suo stesso disagio; in fondo, che altro è, l’incarnazione? Dio accetta di ammalarsi dello stesso male umano per poterne trovare l’antidoto; bisogna provare, per credere. Giobbe, analista di Dio?

Provare per credere. Lui non credeva. Forse perché non aveva provato? Ma provato che cosa? Cosa bisogna provare, per credere? Prima Lettera di Giovanni 1,3: «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi». Lui udiva soltanto i lamenti dei malati, e ciò che provava non lo induceva a credere. «Forse bisogna provare quello che hanno veduto e udito i discepoli, per credere?». Lui aveva provato più volte la sensazione che si prova all’annuncio che i preti fanno del kerigma, ma mai era riuscito a credere.

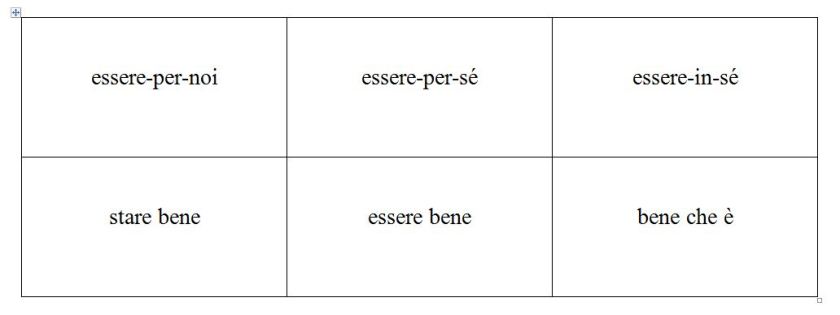

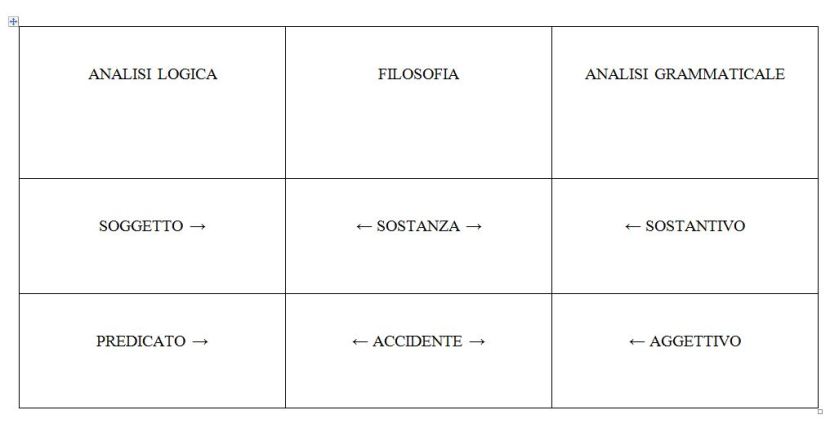

La pazienza è sintomo di abitudine. La fenomenologia dell’assuefazione vede nella pazienza il suo sintomo più rivelatore: è infatti assai “sintomatico”, che il malato (= affetto dal mal comune) si chiami «paziente»; paziente è chi sopporta, dal latino patiens, che è participio presente del verbo patior, eris, passus sum, pati: sopportare. Sopportare è patire, e non a caso Aristotele ha fatto della passio una categoria del pensiero umano; actio e passio sono le due categorie, opposte e contrarie, che regolano la vita umana. Anche Tommaso d’Aquino lo diceva, quod actio sit actus agentis, et passio actus patientis: l’assuefazione e la dipendenza dall’essere fanno credere che persino la passio sia un actus! Platone, poi, nel Sofista, aveva detto che «si debba porre come determinazione distintiva (ὅρον ὁρίζειν), che le cose che sono altro non sono se non capacità (τὰ ὄντα ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις)» e Aristotele, in Topici 146a 22-23, dirà qualcosa di molto simile all’ ὅρος di Platone:

τὸ ὂν τὸ δυνατὸν παθεῖν ἢ ποιῆσαι

«essere è ciò che è capace di patire o fare». Patior, ergo sum? Ago, ergo sum? So di essere perché subisco? perché agisco?

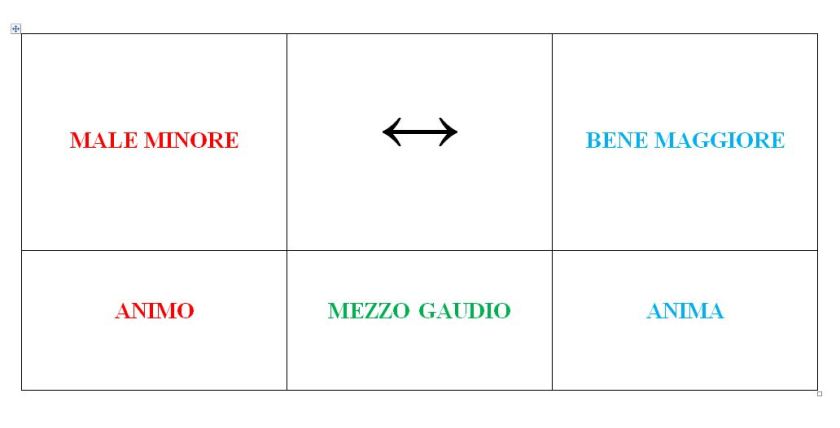

Lui pensava che quando l’essere umano vede il proprio agire, ma soprattutto il proprio subire, in tutto il suo essere autenticamente nudo, senza nessuna chiacchiera che lo copra, perde la pazienza perché vede la propria dipendenza e la propria assuefazione alla vita: l’abitudine è la morfina che addormenta l’informazione ontologica. Se l’informazione è – alla Gregory Bateson – percezione di una differenza, l’essere umano riceve l’informazione del proprio essere dalla percezione della differenza esistente tra il sostrato del male comune e l’iperstrato del mezzo gaudio; questo pensava, Lui.

Il gaudio sta in mezzo, fra male e bene, ed è la conclusione del sillogismo convenzionale che la chiacchiera esprime quando sentenzia: è la vita! La percezione della differenza è espressa dalla chiacchiera nell’eufemismo eudemonico che esorcizza il mal demonico (= mal comune). La percezione della differenza sarebbe insopportabile, senza l’eufemizzazione della chiacchiera. La morfina eufemistica del bon ton fa da paravento al tabù del mal comune e anestetizza la tremenda categoria della passio. L’abitudine azzera lo spread esistente tra i due emisferi opposti della percezione di actio e passio generando la narcosi esistenziale. «Chissà se narcosi e necrosi assonano a caso?» – così pensava, Lui. In fondo, è proprio la percezione della differenza tra narcosi e necrosi l’informazione ontologica della vita. Marco 15,22-23: Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Il Messia rifiuta l’anestesia: vuole bere il calice fino in fondo. Luca 22,41-43: Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Forse è perché a noi non appare mai nessun angelo dal cielo, che non riusciamo a bere il calice del mal comune fino in fondo… chi ci conforta, noi? Il mezzo gaudio della comunella?

Camminando su e giù per l’ospedale, al fine di trovare il mezzo gaudio promesso dal proverbio e dai suoi amici Tutti, Lui era ripassato per il triage, termine francese che indica smistamento: «chissà perché hanno usato un termine francese, per indicare questo squallido indirizzamento dei pazienti in pronto soccorso?». Ognuno un codice: codice bianco, nessuna urgenza; codice verde, urgenza minore; codice giallo, urgenza; codice rosso, emergenza; codice nero, decesso. Codice arancione, il paziente è contaminato.

Per Lui la vita era tutta da codice nero, perché Tutti muoiono. Lui considerava la vita un’emergenza, da codice rosso, appunto, e non capiva quel celeste di Tutti, che, tra l’altro, non è un codice contemplato dal triage. E nemmeno capiva il viola di Qualcuno, che, oltre a non essere previsto dai codici del triage, ricordava tanto la Quaresima. Nessuno aveva niente da dire, perché era codice nero: morto. Solo Lui capiva l’emergenza, e pensava: «Chissà, se al triage del Giudizio Universale, Dio smisterà i pazienti con dei codici di tipo ospedaliero? A quel Giudizio arriveranno tutti morti: se non si muore non si è nemmeno ammessi all’esame. Saremo tutti da codice nero, mortis in examine. Dio prima ci grazia e poi ci dà la grazia. I beati in codice bianco e i dannati, i contaminati dal peccato, in codice arancione?». Lui pensava a Luca 7,15: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». Il codice arancione è quello di coloro che hanno fatto uscire da se stessi cose sbagliate?

I medici fanno entrare nella bocca dei pazienti quantità industriali di farmaci: tanto, non è ciò che entra, ciò che contamina; ciò che entra poi esce… vita defecatio magna: defecatio matutina bona tamquam medicina, defecatio meridiana neque bona neque sana. «La vita finisce con una defecatio serotina – pensava Lui – e la scuola salernitana non l’aveva nemmeno presa in considerazione: nefas? alla sera della vita saremo giudicati sull’amore, e forse questa non è una cagata…». Prima ai Corinzi 15,32: «Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo»; Paolo cita Isaia 22,13: «Mangiamo e beviamo, perché domani moriremo!». La narcosi non piace, al cristianesimo. La narcosi del mezzo gaudio che defeca la necrosi del mal comune è da uomo animale, non spirituale. «Saremo giudicati sull’amore, ma come si fa ad amare – pensava Lui – se non si ama la vita?».

L’amore per la vita è conditio sine qua non per poter amare. Chi non ama la vita nemmeno può amare altro, perché tutto è vita. Infatti, Lui aveva una sua “idea” di non-vita: la vera guarigione dell’essere umano sta nel nonessere – pensava. Se la vita è tutto, solo nel niente posso non amare – pensava. Non è che Lui non volesse amare perché l’amore non gli piaceva, no, è che non gli piaceva l’amore per la vita, tutto qui; e non gli piaceva l’amore per la vita perché non gli piaceva la vita, ovviamente. Ma, se saremo giudicati sull’amore, su cosa sarò giudicato, io, che non amo la vita? – pensava.

Gli avevano assicurato che lì, in ospedale, davanti a chi stava peggio di lui, Lui avrebbe imparato ad amare la vita, almeno la sua. Invece, niente. Imparare il mezzo gaudio dal mal comune gli ricordava tanto quel famigerato passo della Somma teologica, in cui San Tommaso d’Aquino scrisse che beati in regno coelesti videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat, i beati, nel regno celeste vedranno le pene dei dannati affinché la (loro) beatitudine più se ne compiaccia: Lui pensava che Tutti, consigliandogli quel “day hospital” filosofico, fossero un po’ come i beati del regno celeste: gente che aumenta la propria beatitudine guardando alle disgrazie altrui. Lui, al riguardo, la pensava come Nietzsche, e infatti la citazione dell’angelico dottore gli veniva dalla Genealogia della morale:

Dante, a mio parere, ha commesso un grossolano errore nel porre con una ingenuità da far paura sulla porta del suo inferno quell’iscrizione «fecemi l’eterno amore» – sulla porta del paradiso cristiano e della sua «eterna beatitudine» potrebbe stare in ogni caso a maggior diritto l’iscrizione «fecemi l’eterno odio» – ammesso che una verità possa stare sulla porta di una menzogna! Che cos’è, infatti, la beatitudine di quel paradiso?… Forse potremmo già indovinarlo; ma è meglio che ce lo attesti espressamente una autorità indiscutibile in questa materia, Tommaso d’Aquino, il grande maestro e santo. «Beati in regno coelesti – dice costui con la mitezza di un agnello – videbunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat». [Friedrich Nietzsche: Genealogia della morale – Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 1984 – traduzione di Ferruccio Masini – Prima dissertazione, § 15 – pag. 38].

Chi ama la vita è gretto, egoista: perfetto interprete dell’istinto di sopravvivenza e di conservazione insieme. Come possono, Tutti, usare il mal comune alla maniera di un elettroshock? Provocare un accesso compulsivo con una scarica di folgorante mysterium iniquitatis…! La terapia elettroconvulsivante va forse bene per la depressione, per la psicosi, ma Lui non era affatto depresso, né psicotico: che ci andassero loro, Tutti quanti, in ospedale!

A vedere le pene dei pazienti in ospedale, Lui non solo non imparò ad amare la vita, ma, anzi, incominciò ad odiarla sempre più; non era tipo da gioire delle disgrazie altrui, e sperava proprio che Tommaso d’Aquino avesse scritto quella castronata dopo aver alzato un poco il gomito, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo; è per colpa di frasi come quella, che i filosofi più polemici hanno buon gioco, contro il cristianesimo. Nessuno deve compiacersi delle disgrazie altrui – così pensava, Lui. Sperava proprio che Tommaso fosse alticcio, quando scrisse quella robaccia, ubriaco di vino, per una volta, e non di Spirito Santo. Atti 2,1-13:

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».

A leggere queste cose, Lui, era fortemente tentato di credere. «Dev’essere entusiasmante – pensava – essere pieni di Spirito Santo, parlare in lingue…». Lui si era sempre rammaricato, per il fatto di non essere mai riuscito a parlare la lingua di Tutti, quella chiacchiera narcotica così analgesica e sedativa… si era sempre crucciato perché Nessuno capiva la sua lingua. «Qualcuno mi capisce? – pensava – Qualcuno può capirmi?». Solo taluni defunti, come Guido Morselli, forse, avrebbero potuto capirlo, ma quelli avevano fatto tutti una brutta fine. Non era una brutta fine, che Lui voleva, ma, anzi, un grande e generale lieto fine; solo, non sapeva in quale copione potesse trovarsi un lieto fine che non uscisse da un deus ex machina come Minerva dalla testa di Giove. «Nel medioevo cristiano Minerva, nata direttamente dalla testa della suprema divinità maschile, venne interpretata come la Sapienza che muove da Dio»: l’Enciclopedia Treccani era una grande consolazione, per Lui: vi trovava tutto ciò che voleva sapere.

La Sapienza. Gran cosa, la sapienza. Ma la ‘Buona Novella’ aveva trovato il modo di stroncare anche quella; Lui non sopportava Luca 10,21:

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli».

A Lui sembrava un insulto, quel passo di Luca. «E dunque – pensava – chi esulta di gioia nello Spirito Santo dice queste cose? Insulta la sapienza umana?». Quando pensava a quel passo di Luca gli effetti dello Spirito Santo gli sembravano meno desiderabili. Cosa aveva fatto, il cristianesimo, della sapienza? Uno stuoino su cui Dio si pulisce i piedi; uno zerbino buono per far da sgabello alla teologia, una passatoia su cui transitare per andare oltre. Oltre, dopo: in greco, μετά. L’oltre-mondo è meta-fisico. L’oltre-uomo di Nietzsche no.

Gli venne in mente il male metafisico di Agostino. Lui aveva letto, nelle Confessioni, che «il male non è che privazione di bene fino al nulla assoluto»: per Agostino, allora, il nonessere è il male assoluto? Lui non voleva finire male, però voleva finire nel nulla, e perciò tentava di salvare il nonessere dalla condanna agostiniana. Tutti volevano essere, e lì, in ospedale, la follia della brama ontologica si toccava con mano. Nessuno voleva non essere: codice nero. Chi può volere il codice nero, in un ospedale? L’ospedale è il luogo in cui innanzitutto e perlopiù non si fa altro che evitare la morte: la medicina serve a questo, o no? La medicina è come la grazia: salutare; salus, in latino, è sia salvezza metafisica sia salute fisica; c’è da sperare che la grazia sia più efficace delle medicine: non c’è una medicina che salvi dalla morte! Già, ma ci vogliono i sacramenti, segni efficaci della grazia, sennò, niente salute.

«Salute!». In corsia Qualcuno aveva starnutito e Tutti gli avevano augurato la salute, come si conviene; le buone maniere della chiacchiera non facevano certo difetto, in ospedale, e gli auguri sono la quintessenza della chiacchiera – pensava Lui. Il cappellano passò velocemente per accorrere al cappezzale di un altro moribondo da salvare: …salus perpetua… – bofonchiava ansimando. Lui cercava la quinta essenza, il quinto elemento oltre terra, acqua, aria e fuoco, ma non un quinto elemento alla Empedocle, o alla Aristotele, no: qualcosa di esterno all’elementarità della materia, qualcosa che non fosse cosa e che nemmeno fosse Dio, che non fosse fisica empedoclea né metafisica aristotelica; qualcosa di “filosofale”, non di filosofico.

Di “filosofale” a Lui veniva in mente solo la “pietra”, quella che pare mutasse ogni elemento in oro. Favole alchemiche. A Lui, però, non interessava l’oro, bensì il nonessere: essere-niente, essere-nulla, senza stare a disquisire se niente e nulla siano la stessa cosa; “non è cosa”, parlare di niente, o di nulla. Questa era la salvezza, la salute che Lui si augurava: il nonessere. Ma in ospedale Nessuno voleva il nonessere, né il non-essere, né il non essere: Tutti volevano essere (in vita). «Ci sarà mai Qualcuno che desidera non essere in vita? – pensava Lui –, Qualcuno che si chieda se tra essere ed essere-in-vita c’è qualche differenza…». Era Uno che pensava, Lui.

Per gli umani c’è forse qualche modo di essere diverso dall’«essere in vita», dall’«essere vivo»? Parrebbe di no. Se «essere in vita» fosse tutto l’essere umano, finita la vita, finito l’essere umano. Ma è così? Sarebbe troppo bello! Lui, dopo tanto pensare, si riposava mettendo in semplici poesiole i contenuti impegnativi dei suoi pensieri; una volta, pensando al presente dell’essere e al niente del nonessere, scrisse la seguente bazzecola, che alterna sempre le stesse rime originando il titolo Presente / Niente:

La vita certo è uno strano presente:

la si regala a chi non ne può niente,

a chi ancora nemmeno è presente

e quindi proprio non può farci niente.

La si regala a chi non è presente

per fare sì che lui esca dal niente:

è un presente che rende presente

senza preavviso, così, in un niente.

C’è qualcheduno, quaggiù, al presente,

che preferiva restare nel niente?

Forse costui non è ancora presente?

E se è presente, perché dice niente?

Va be’, sentite, assente o presente,

in verità me ne frega un bel niente:

ci sono io, quaggiù, ben presente

e di costui non m’importa, per niente;

visto che io qui sono presente,

dico ben forte a chi è ancora nel niente,

dico ben chiaro a chi già è presente:

è molto meglio restare nel niente

piuttosto che scender qui nel presente!

E voi perché fate finta di niente,

perché fate come chi non pre-sente

che questa vita finisce in un niente?

Chi è nel niente non so se pre-sente,

(se nel non essere si sente niente

questo non so) ma so che chi è presente,

sa che non è una cosa da niente

scendere qui, poter dire: «presente!»

e poi mancare all’appello in un niente;

Tu che mi leggi, ehi, tu, sei presente?

E allora basta far finta di niente!

Perché decidi di render presente

qualcuno senza che ne sappia niente?

Senza nemmeno saper se ha presente

cosa lo aspetta quaggiù – dici niente? –

Tu che mi leggi, su, dimmi: «presente!»

voglio saperlo: è finito nel niente

questo mio appello? Dai, dimmi: “presente!

sì, sì, ci sono, non sono nel niente”.

E se ci sei, tu che dici “presente”,

dimmi, com’è? stavi male, nel niente?

Ehi tu, rispondi! Non sei più presente?

«Non lo son più: guarda un po’, per un niente,

son trapassato, non son più presente,

sono defunto e non sono più niente…

…mi senti ancora? tu che sei presente?»

Non sento nulla! non sento più niente!

Ehi, tu, lettore, non sei più presente?

Che è? adesso fai finta di niente?

Dovevi dirmi, ce l’ho ben presente,

se stavi male, quand’eri nel niente….

…e invece nulla. Non sei più presente?

Dimmi, ti prego, che adesso nel niente

hai ciò che un vivo nemmeno pre-sente:

la pace eterna dell’essere niente!

Lui si divertiva come un idiota a comporre queste bazzecole, ma ne andava fiero, perché essere idioti non è essere deficienti: è sempre l’etimo a decidere le sorti di una parola, e «idiota» viene dal greco ἴδιος che vuol dire «proprio», «personale», «privato»; la proprietà peculiare di ciascuno è l’idiotismo che lo rende idiomatico: non è idiozia, è carattere personale e irripetibile. Quando Tutti gli davano dell’«idiota» Lui ne gioiva in cuor suo, perché intendeva quell’epiteto nel modo giusto – ἔτυμος – sapendo che τὸ ἔτυμον è «il significato vero e originario» di una parola.

Una sirena tagliava l’aria: Qualcuno, su un’ambulanza, stava arrivando al pronto soccorso. Presto il triage avrebbe sancito il colore del codice. Quando Qualcuno si trova su un’ambulanza non è mai buon segno, al di là del colore del codice. Come nel V canto dell’Inferno dantesco, anche al triage c’è un “minosse” che sentenziando smista pazienti e «vede qual loco d’inferno è da essa». Al triage

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:

essamina le colpe ne l’intrata;

giudica e manda secondo ch’avvinghia.

È un inferno, l’ospedale. Lui non capiva proprio perché Tutti gliel’avessero consigliato… Forse che, come Dante, come Paolo o Enea, anche Lui doveva compiere il suo itinerarium mentis in Deum, all’avventura, alla… Bonaventura da Bagnoregio? Perché girare per quei gironi? Perché vagare tra quelle bolge? Malebolge… il mal comune lo si vede bene, nelle Male-Bolge. C’è sempre Qualcuno che v’arriva, malamente.

L’ambulanza aveva finito di fischiare e Qualcuno era sceso, con le sue gambe, ma sorretto da due crocerossini, perché, infatti, su una delle due gambe zoppicava. Lui venne poi a sapere che quel Qualcuno aveva condiviso la sorte di Talete: peripateggiava passeggiando in meditazione e gli successe ciò che

«…si racconta di Talete, il quale, mentre stava mirando le stelle e avea gli occhi in su, cadde in un pozzo; e allora una sua servetta di Tracia, spiritosa e graziosa, lo motteggiò dicendogli che le cose del cielo si dava gran pena di conoscerle, ma quelle che avea davanti e tra i piedi non le vedeva affatto. Questo motto si può ben applicare egualmente a tutti coloro che fanno professione di filosofia». [Platone: Teeteto – in Opere complete 2: Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico – Biblioteca Universale Laterza, Bari 1990 – traduzione di Manara Valgimigli – pag. 124]

Così Platone, in Teeteto 174 [a-b]. Lui era ben felice che all’ospedale vi finisse finalmente Qualcuno che si era infortunato lavorando col cervello; ce n’erano pochi, in ospedale, di ‘infortuni sul lavoro mentale’: un vero e proprio “INAIL filosofico”! Al triage non sapevano infatti dove mandarlo: nemmeno l’esperto “minosse” di turno aveva la minima idea di dove si manda un filosofo… meno male che Lui intervenne:

LUI: Signor Minosse, lo mandi in osservazione, è un filosofo…

MINOSSE: Ma non vede che zoppica? E guardi che caviglia gonfia che ha! È una frattura, ascolti me, è una frattura: lo devo mandare in radiologia a fare una bella radiografia; ha finito, per un po’, di fare il peripatetico!

QUALCUNO: Stavo attraversando i binari del treno e, non so come, sono caduto.

MINOSSE: Stava andando al lavoro?

QUALCUNO: Sì.

MINOSSE: Quindi è un INAIL.

QUALCUNO: Cos’è, un INAIL?

MINOSSE: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: bell’acrostico, vero?

QUALCUNO: Sì, non lo conoscevo…

LUI: Signor Minosse, nemmeno io lo conoscevo.

MINOSSE: Lasciate fare a me, voi due, siete filosofi e non ve la cavate bene, nelle cose pratiche. Piuttosto, perché, signor Qualcuno, lei ha attraversato i binari del treno? Non c’era, il sottopassaggio?

QUALCUNO: Sì, ma arrivava solo fino al binario cinque, e il mio treno partiva dal binario sei.

MINOSSE: Ma in che stazione ferroviaria ci sono ancora sottopassaggi che non arrivano a tutti i binari?

QUALCUNO: Nella stazione di Chivasso.

LUI: È vero, una volta l’ho preso anch’io il treno, dal binario sei, e ho dovuto attraversare il binario cinque.

MINOSSE: Robe da matti! Ci sono ancora stazioni del genere?

LUI e QUALCUNO: Così pare.

Lui seppe poi che Qualcuno si era procurato una frattura all’apice del malleolo peroneale destro; una robetta da niente che però gli causò quasi un mese di gesso: gli fecero una ‘doccia gessata’ che lo costrinse ad un pensiero non peripatetico di tipo domestico, con la gamba in su. Lui lo cercò poco dopo, ma l’avevano già dimesso.

Qualcuno era di quelli che non se la sentono di rinnegare la vita e quindi si pongono a metà tra la celeste speranza di Tutti e il codice rosso di Lui. C’è sempre Qualcuno che preferisce lamentarsi della vita senza metterla in discussione: Leopardi, per esempio. Qualcuno è semplicemente pessimista: il pessimismo è una delle più poetiche menzogne, perché usa il male di vivere per chiacchierare; la chiacchiera poetica è la visione romantica della vita. Il leopardiano Canto notturno di un pastore errante dell’Asia è una delle poiesi più tipiche del romanticismo: ci si lamenta della vita ma la si vive.

Nasce l’uomo a fatica,

Ed è rischio di morte il nascimento.

Prova pena e tormento

Per prima cosa; e in sul principio stesso

La madre e il genitore

Il prende a consolar dell’esser nato.

Poi che crescendo viene,

L’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre

Con atti e con parole

Studiasi fargli core,

E consolarlo dell’umano stato:

Altro ufficio più grato

Non si fa da parenti alla lor prole.

Ma perchè dare al sole,

Perchè reggere in vita

Chi poi di quella consolar convenga?

Se la vita è sventura,

Perchè da noi si dura?

Leopardi non era certo uno qualunque: era Qualcuno, non c’è dubbio, un grande; Lui, però, aveva sempre evidenziato in viola quei cinque versi:

Ma perchè dare al sole,

Perchè reggere in vita

Chi poi di quella consolar convenga?

Se la vita è sventura,

Perchè da noi si dura?

Qualcuno arriva solo fin lì – pensava Lui –: arriva a capire il mal comune ma non si spinge fino al codice rosso della desistenza. Desistenza: così Lui chiamava quella certa “idea” che aveva in testa per guarire Tutti dalla vita. Leopardi diceva «a me la vita è male», «è funesto a chi nasce il dì natale», ma poi si fermava lì: Lui pensava che Qualcuno, nei secoli scorsi, era arrivato ad un passo dalla “soluzione finale”, ma non l’aveva osata. Soluzione finale, ovviamente, non nel senso nazista del termine.

Il Romanticismo è stata una delle più poetiche menzogne che la storia abbia mai ammirato; menzogne, poetiche ma ipocrite. Ancora una volta Lui era d’accordo con le etimologie: «romantico» viene da romance, cioè ‘romanzesco’, non reale. Il Romanticismo prese il mal comune come tema delle sue poiesi e ci ricamò su una pittoresca fiction di trine morbide. Le poiesi romantiche sono narcotiche, sono la necrosi romanzata del mal comune. L’ispirazione romantica è essenzialmente quella del piangersi addosso: il cosiddetto pessimismo che Qualcuno – lo stesso Leopardi – ostenta, in ultima analisi ha bisogno del mal comune per ordire il suo bel broccato ben filato. L’ordito che la poiesi romantica trama, è ordito alle spalle della verità.

Per “verità” Lui intendeva il sostrato del mal comune osservato senza l’iperstrato del mezzo gaudio narrativo. Lui non voleva essere un ‘io narrante’ perché pensava che, dal momento che si comincia a narrare, la chiacchiera è già lì a velare la verità del mal comune: per ciò Tutti lo chiamavano Lui. Tutti amavano la maya poietica che costruisce castelli in aria sulle fondamenta del mal comune, Lui invece abbatteva quei castelli lasciando che le fondamenta potessero vedersi per quel che sono. Tutti cianciavano, Qualcuno si lamentava delle ciance cianciando; Lui preferiva non cianciare.

Non gli andava proprio giù, che Qualcuno si lamentasse delle ciance cianciandoci su: se si decide di mangiare in un piatto, in quel piatto non si deve sputare; non si sputa nel piatto in cui si mangia. Qualcuno mangiava i suoi stessi sputi; che schifo! La vita fa sputare sangue e Qualcuno con quel sangue ci fa delle flebo. Per i giovani “farsi una flebo” significa annoiarsi, farsi seghe mentali: ecco, Lui pensava, Tutti sono un po’ come i romantici, raccolgono il sangue che la vita fa loro sputare e ci fanno delle flebo. I Canti del Leopardi sono bellissimi, ma sono una flebo, così pensava.

Proprio vero, parli di flebo e la flebo arriva: un’infermiera stava spingendo una sedia a rotelle sulla quale un paziente languiva con una flebo al braccio. Fleboclisi. In greco φλέψ φλεβός è sostantivo femminile che vuol dire «vena», «vaso sanguigno». Sempre in greco, κλύσις -εως è sostantivo femminile che vuol dire «lavaggio con clistere», dal verbo κλύζω: «lavo». Fleboclisi: un clistere “per endovena” (sic!). I romantici della chiacchiera si lavano la bocca, con il mal comune, si sciacquano la cavità orale; l’oralità è la flebo della chiacchiera, ma Lui pensava che l’oralità andasse superata, così come va superata la ‘fase orale’, alla Freud. La libido rematica – ῥῆμα significa ‘parola’ – verbalizza il piacere del mezzo gaudio che nasce dalla parola nefasta del mal comune: ne fas! Parola impronunciabile e afasica, quella del mal comune.

Qualcuno ama la Quaresima: quadragesima, quadragesimus, quarantesimo giorno prima di Pasqua. Tutti sono felici come delle pasque, Qualcuno fa penitenza. Tutti hanno bisogno che Qualcuno faccia quaresima, perché senza quaresima Nessuno può essere felice come una pasqua. Lui non era felice come una pasqua e nemmeno triste come una quaresima: Lui aveva superato il pessimismo morboso di chi si compiace del mal comune senza nominarlo. Lui non era Nessuno, non era Qualcuno, e, pure, non era come Tutti. Tutti vogliono essere e Nessuno vuole non essere: per Tutti essere felici è essere. Tutti si lamentano, ma per Tutti essere è essere felici.

«La società si riproduce ciecamente, trae da uomini e cose altri uomini e altre cose, e qualsiasi piano si abbozzi, tosto essa lo rompe e dilaga come se avesse un’esistenza propria che pendesse come una mannaia sul capo di tutti. È la propria esistenza, infatti, che le interessa. Essa pensa solo a esistere e basta». [Manlio Sgalambro: De mundo pessimo, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 2004 – Dell’apatia – pag. 156].

Lui non amava essere, ma non per questo odiava l’Essere. Certo, se essere è essere (in) vita, allora Lui odiava l’essere; il che avrebbe anche potuto essere in linea con la ‘Buona Novella’ di Giovanni 12,25: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». Peccato che a Lui non interessasse conservare la propria vita per la vita eterna. Ha proprio ragione Sgalambro: Tutti pensano solo a esistere e basta. Bulimia ontologica. Lui non era anoressico, ma nemmeno bulimico, ontologicamente. Certe volte pensava che la certezza cristiana del non praevalebunt avesse sempre avuto buon gioco perché faceva leva sulla bulimia ontologica di Tutti: «io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», Giovanni 10,10.

A Lui veniva quasi la nausea, quando vedeva Tutti strafogarsi di vita, Qualcuno affogarvisi dentro e Nessuno affogare veramente. Per Tutti affogare è farsi un «affogato», un sorbetto tutto ricoperto di vita, di melassa ontologica: sorbirsi la vita facendosi un affogato è quel far finta di affogare che il naufragio leopardiano dell’Infinito così romanticamente definisce «dolce»; ma è solo Allegria di naufragi, pensava Lui, senza per questo voler insultare Ungaretti. La fiction preferita da Tutti è la favola narrata da Esopo ne Lo scherzo del pastore:

Un giovane pastore portava ogni giorno le sue pecorelle a pascolare. Si annoiava molto e così decise di fare a tutta la gente del villaggio uno scherzetto. “Aiuto… al lupo al lupo!”. Iniziò allora a gridare con quanto fiato aveva nella gola. Arrivarono tutti i contadini armati di forconi e randelli, ma quando giunsero nel grande prato non videro neanche l’ombra del lupo. Il pastorello rideva a crepapelle: “Era solo uno scherzo e voi ci siete caduti!”. Qualche giorno dopo rifece lo stesso e i contadini allarmati giunsero di gran carriera al prato. Subito si accorsero che il giovane pastore si era burlato ancora una volta di loro. Un giorno arrivò d’improvviso un intero branco di lupi; il giovane pastore iniziò a gridare disperatamente: “Al lupo al lupo!”. Ma questa volta i contadini, pensando a un’altra burla non si mossero più. Indisturbati, i lupi, fecero strage di pecore e agnelli. Chi mente sempre non è più creduto quando afferma la verità.

«Tutti fanno come quel giovane pastore – pensava Lui –: scherzano col codice rosso senza pensare che ogni codice rosso, prima o poi, diventa codice nero». Nessuno lo capiva. Proprio in quel momento si sentì un segnale acustico intermittente, con cadenza lenta: un degente aveva effettuato la chiamata dal suo letto premendo il pulsante rosso incorporato nella stazione di testaletto: «al lupo! al lupo!»; nessuna infermiera però si affrettò ad accorrere, perché quel degente premeva troppo spesso il pulsante rosso, era un rompiscatole. È tipico dei pazienti esercitare il diritto alla chiacchiera romantica: più si invecchia e più ci si aggrappa ai medici e alle medicine. Nessuno affronta di petto il problema morte, no, Tutti si cullano nell’illusione che medici e medicine possano procrastinare a tempo indeterminato il licenziamento ontologico: questo ricorrere sempre più spesso a medici e medicine, che aumenta di anno in anno, a mano a mano che si invecchia, è lo stesso che fa ricorrere al sacro e ai sacramenti. Gli anziani amano parlare dei propri bubù perché parlare dei bubù è il modo migliore per non parlare del babàu della morte. La vita “fa” la bua e gli anziani, tornando bambini, si lamentano della bua per non pensare alla vita che “la fa”.

«La vita è una bua piena di bubù che finiscono in un babàu – pensava Lui». Negli ospedali Tutti confidano nei medici, ma Geremia 17,5 disse «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore». La speranza celeste di Tutti coloro che hanno un bubù esorcizza il pensiero del babàu intonando il Salmo 131: Qualcuno dispera,

Io invece resto quieto e sereno:

come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,

come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.

“Finire in un babàu” assona tanto con “finire in un amen”: ogni messa finita è un andare in pace. Quel degente che suonava troppo spesso il pulsante rosso rompendo le scatole alle infermiere è morto; adesso che era morto, Tutti lo compativano dicendo: «Poverino, ma allora stava male sul serio!». I bubù postumi sono sempre canonizzati dal babàu. Bisogna morire, per poter essere presi sul serio. Lui pensava a Guido Morselli; in prima pagina, su Dissipatio H.G. la casa editrice Adelphi ha scritto: «Ormai considerato un classico della letteratura italiana contemporanea, Guido Morselli…» eccetera eccetera; ma, se era un classico della letteratura contemporanea – pensava Lui – perché Morselli è stato pubblicato solo a partire dal 1974, cioè postumo, visto che s’era ucciso nel 1973? Perché le case editrici hanno sempre rifiutato i suoi scritti finché era in vita?

Certi editori si sentono degli dèi: come Dio, fanno la grazia solo post mortem. «La salvezza, se ci si pensa bene, è sempre postuma» – pensava Lui, e gli veniva in mente quello che la Madonnna avrebbe detto a Bernadette nella terza apparizione di Lourdes: «Non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell’altro». Siamo tutti dei condannati a morte, ma Dio ci concede la grazia solo dopo averci graziati! Al di qua concedere la grazia a un condannato a morte significa revocare la pena di morte, al di là graziare significa far morire. Come il chicco di grano che si trova in Giovanni 12,24 anche la vita non viene condonata se prima non muore. E gli editori fanno lo stesso: un libro non germina editorialmente, se prima non ne muore l’autore!

La falce, «che pareggia tutte l’erbe del prato», aveva appena reciso la vita di una bambina: lo strazio dei genitori esternava lamenti quasi animaleschi. Lui pensava: «Ma, chi mette al mondo una vita, non lo sa, che la morte può arrivare in ogni momento? Perché Tutti si ostinano a pensare che la falce della morte tagli solo arbusti stagionati?». E, se tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Luca 23,27-31:

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».

A guardare quei due genitori piangere sulla salma della propria bambina, Lui vedeva Dio come uno sterminatore, e gli veniva ancora in mente Sgalambro:

L’Uno che secondo Platone non è «né questo né quello» è tale non perché sfugge a ogni determinazione positiva, ma perché le distrugge continuamente. Insomma, se si esamina il concetto di Dio, vien fuori che egli è ‘Niente’ non davanti alla logica delle definizioni, ma perché annienta continuamente ogni determinazione, perché è l’Annientante. [Manlio Sgalambro: De mundo pessimo, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano 2004 – Lettera sul’empietismo e su un recente progresso della teologia – pagg. 248-249].

Quella bambina, ormai morta, era una “determinazione” da annientare? da far terminare nello s-terminare celeste? Tutti lo pensavano: la mia carne riposa nella speranza, caro mea requiescit in spe. La speranza di uscire dalle determinazioni esistenziali? per approdare all’indefinibile Uno di Platone? o di Cristo? o di Nessuno?

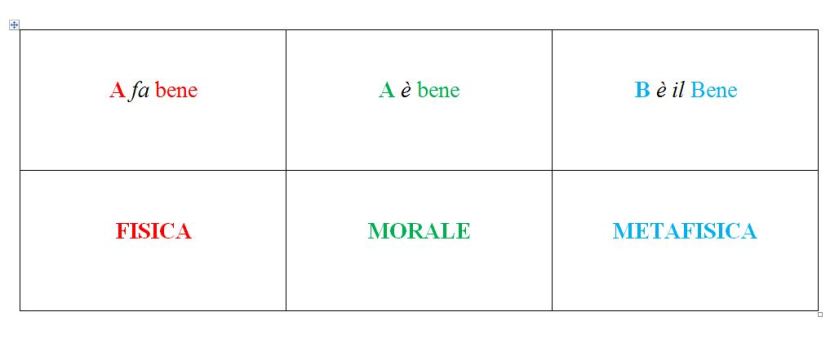

Tutti vogliono il loro bene. Il Bene non interessa molto, ma il bene sì. Lui aveva letto il Menone di Platone, e ricordava quella frase che Socrate dice a Menone in 77 [c]: «Non ti sembra, uomo eccellente, che tutti desiderino cose buone?». Le cose buone sono quei beni di cui il Bene è ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα, le cose buone, τὰ ἀγαθά oppure τἀγαθά, sono l’oggetto che il desiderio, ἡ ἐπιθυμία, desidera, ἐπιθυμέω, dal profondo della sua anima, ὁ θυμός, la quale è il latino fumus. In greco ὁ θυμός è l’anima come «forza vitale» e tale sostantivo è incorporato quasi psicosomaticamente nel verbo ἐπιθυμέω a dire che il desiderio nasce dall’animazione stessa dell’anima. Lui non desiderava la vita – lo sapevano Tutti – e quindi restava sempre di stucco, quando sentiva Platone far dire a Socrate che Tutti desiderano il Bene. «Come posso usare il verbo ἐπιθυμέω per desiderare il nonessere? Come posso usare un verbo che contiene in sé la vita stessa?» – così pensava.

Il vecchio cappellano dell’ospedale recitava il De profundis per il rito delle esequie celebrato in onore della piccola defunta; il Salmo 130: «Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce», De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam… e Lui si chiedeva: «Ma, nel profondo, cosa c’è? Forse lo θυμός di Platone? Il cuore? Forse che il profondo del Salmo 130 sono i precordi?». In Lui c’era un gran desiderio di nonessere: com’era possibile che questo desiderio fuoriuscisse dalla vita stessa? La piccola defunta sarebbe stata cremata, questa era la volontà dei genitori; un rogo avrebbe avvolto il suo corpicino… Lui pensava a Isaia 30,33:

Il Tofet, infatti, è preparato da tempo:

esso è pronto anche per il re.

Profondo e largo è il rogo,

fuoco e legna abbondano.

Lo accenderà, come torrente di zolfo,

il soffio del Signore.

«Il soffio del Signore» è, nella traduzione dei Settanta, ὁ θυμὸς κυρίου e nella Vulgata è flatus Domini. Lui non sapeva spiegarsi come tutto, da Platone alla Bibbia, congiurasse per fare dell’anima la forza vitale che desidera l’animazione della vita: nell’Antico Testamento ὁ θυμός è addirittura il fiato di Dio!

Nel Menone Socrate non ha dubbi: «…la virtù è volere le cose buone e averne il potere», ἡ ἀρετὴ βούλεσθαί τε τἀγαθά καὶ δύνασθαι. Ma volere non è potere – pensava Lui. Se virtù è la capacità – δύναμις – di procurarsi le cose buone – τἀγαθά – sembra che la vita non sia una cosa buona, dal momento che non è in facoltà di Nessuno il procurarsela in modo definitivo. Tutti vogliono vivere per sempre e Nessuno ci riesce.

…nessuno ci riesce… ripensando a questa frase, Lui era tentato di fare un’analisi logica che facesse di Nessuno un soggetto a tutti gli effetti: come se fosse una persona in carne ed ossa; tipo Ulisse, nel IX Libro dell’Odissea, che quando Polifemo gli chiede come si chiama, risponde: «Nessuno è il mio nome», Οὖτις ἐμοί γ’ ὄνομα. «Se Nessuno può procurarsi una vita eterna al di qua, pur volendolo, è segno che solo uno che non sia Qualcuno può procurarsi la felicità».

Lui pensava: «Se Nessuno è un soggetto vero e proprio, deve essere per forza un abitante del nonessere. Il nonessere è il regno di Nessuno, e perciò non ha luogo, cioè è u-topico: u-topia deriva dal greco οὐ (= non) e τόπος (= luogo) e significa dunque «non-luogo». Se c’è un essere che ha luogo, dev’esserci anche un nonessere che non ha luogo. Il soggetto è ciò a cui si riferisce ogni predicato, ora, se io voglio un soggetto al quale non sia riferibile nessun predicato, posso solo pensare a un soggetto che sia Nessuno, o Niente… Niente sono i nonesseri non umani del regno del nonessere e i vari Nessuno ne sono gli abitanti umani che non sono».

Lui aveva letto da qualche parte che «nessun documento storico testimonia la morte di Nessuno, probabilmente perché Nessuno può vivere per sempre», non ricordava più dove l’aveva letto; ma ricordava invece molto bene di aver letto nel Menone come alcuni

Sostengono che l’anima dell’uomo è immortale (Φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀντρώπου εἶναι ἀθάνατον), che ora ha una fine – che gli uomini chiamano morire – e ora di nuovo nasce, ma che non va distrutta mai (ἀπόλλυσθαι δ’οὐδέποτε). Ed è per questo che bisogna vivere la vita nel modo più pio possibile: infatti coloro di cui

Persefone accetterà l’espiazione dell’antica

colpa, di questi nel nono anno restituisce le anime

in su, verso il sole superiore;

e da queste nobili re e uomini potenti per forza e grandissimi

in sapienza cresceranno; e nel tempo a venire saranno chiamati

dagli uomini eroi puri.

[Platone: Menone – Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2010]

Il frammento 133 di Pindaro che Socrate cita in Menone 81 [b-c] parla di una colpa antica che gli umani avrebbero commesso (contro Persefone?). A Lui veniva in mente Giovanni 12,25: ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. Chi ama la propria Psyché la perde: ἀπολλύει αὐτήν, lo stesso verbo usato da Platone quando dice che la Psyché non va distrutta mai, ἀπόλλυσθαι δ’οὐδέποτε. Platone ha una speranza più verde, di quella celeste del Cristo: la ‘Buona Novella’ prende in considerazione anche la ‘Cattiva Novella’ della perdizione eterna, che Platone considera, sì, ma non nei termini cristiani del “perdere l’anima”. L’anima è immortale… Mentre pensava a queste cose camminando per un oscuro corridoio dell’ospedale, Lui si trovò improvvisamente dinnanzi l’obitorio. Tutti conoscono la parola «obitorio», ma solo Qualcuno conosce l’«òbito»: la morte. Obeo, is, ii, itum, ire: andare incontro, percorrere, passare; obire diem: morire & presentarsi nel giorno.

La piccola era lì dentro. A guardarla, tutto sembrava, tranne che immortale. Lui pensava alla figlia di Giairo, della quale il Cristo disse: «la fanciulla non è morta, ma dorme». A Lui sembrava morta. «Forse la morte e la vita dipendono da come le guardiamo? È questo, credere?» – pensava Lui. Ma, per quanto cercasse di vederla viva, la bimba restava morta. «Se Platone avesse ragione – pensava guardando la piccola – i suoi genitori potrebbero rivederla in qualche sua incarnazione… Se Platone ha ragione, la sua anima è ancora da qualche parte…».

A Lui non andava proprio giù, questa storia dell’immortalità dell’anima, questa favola bella dell’indistruttibilità “psichica”, e ripensava ossessivamente alle parole di Socrate: l’anima non va distrutta, mai, ἀπόλλυσθαι οὐδέποτε, mentre fissava gli occhi chiusi della bimba stesa in quella camera mortuaria. Pochi posti favoriscono la riflessione tanto quanto un obitorio; forse solo nei cimiteri Lui aveva trovato ambienti così favorevoli al pensiero, ma in un obitorio è diverso, perché lì vedi la salma in tutta la sua morte. Del resto, la filosofia è essenzialmente pensiero sulla morte, più che sulla vita… tradizionalmente si vuole che Amleto dica le sue parole più famose proprio davanti a un teschio. Essere o non essere?

Se ha ragione Platone, e l’anima è indistruttibile, addio ‘non essere’. È questo che a Lui non andava: dover essere per sempre, in un modo o in un altro: dal momento che nasci, sei eternamente. Allora meglio non nascere. Se Platone ha ragione, «apprendere è reminiscenza», τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις. Ma Lui non ricordava proprio nulla: forse ricordare nulla è ricordare il nonessere in cui eravamo prima di nascere? Ricordare nulla non è ricordare niente. Un po’ come Nessuno, che è Qualcuno: è colui che abita il nonessere.

Per fare la diagnosi della patologia di cui era affetta la povera bambina ora defunta, i suoi genitori avevano collaborato con il medico affinché l’anamnesi riuscisse il più efficace possibile, ma niente da fare; anamnesi patologica recente, anamnesi patologica remota… la storia clinica della piccola era stata redatta con cura. Anche nella Santa Messa che il cappellano aveva celebrato per lei, l’anamnesi era stata pronunciata con enfasi: unde et memores… «celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo»: la celebrazione anamnetica del cappellano fu toccante. L’anamnesi che Socrate spiega a Menone induceva a non credere che la redenzione del Cristo fosse un evento perfetto compiuto una tantum: il ‘sacrificio perfetto’ di cui parlano le preghiere eucaristiche della Messa e che san Paolo spiega in Ebrei 9,27-28:

«E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza».

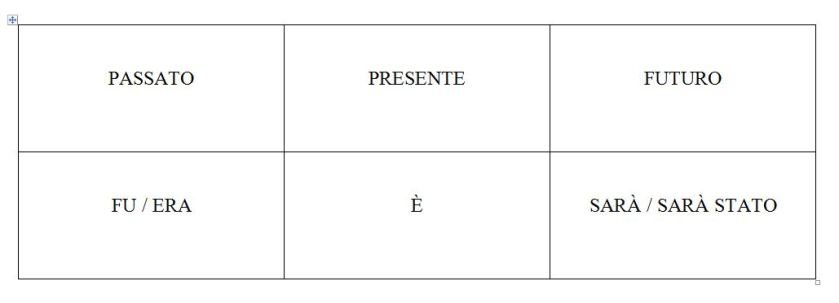

Come si fa a credere? – pensava Lui. Da una parte Platone, per il quale all’Anima tocca nascere di nuovo, πάλιν γίγνεσθαι; dall’altra Paolo, per il quale agli uomini tocca morire una sola volta, ἅπαξ ἀποθανεῖν. Come conciliare il πάλιν (= di nuovo) di Platone con l’ἅπαξ (= una volta sola) di Paolo? Lui era un sostenitore dell’ἅπαξ λεγόμενον: sperava che l’essere di ogni umano fosse ontologicamente unico ed irripetibile; si augurava che la vita non fosse eterna, ma che, nel libro dell’essere, essa fosse pronunciata una volta soltanto per ogni essere umano, al di qua: ἅπαξ λεγόμενον. Almeno questo! In realtà, Lui aveva una speranza assai più ambiziosa: che l’essere non fosse mai più pronunciato da Nessuno, ma per questo ci voleva la desistenza. “Pronunciare” l’essere è far essere: se uno non c’è, non può pronunciare nulla. Il Creatore ha fatto essere il creato pronunciando il suo fiat: Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux. … Dixit quoque Deus: Fiat firmamentum… Dire è porre in essere, almeno per Dio.

La bambina stesa davanti a Lui non diceva più nulla. Dicevano che, in vita, era una chiacchierona, che cinguettava come una cinciallegra. Flatus vocis… Lui sperava che il monaco Roscellino di Compiègne avesse ragione: il suo nominalismo estremo poteva aprire un varco al nonessere, perché se le parole sono solo “aria fritta”, ad esse non corrispondono realtà sostanziali; non per niente Roscellino fu accusato di eresia per il triteismo che professava, e tutti i suoi libri furono bruciati. Ma a Lui non gliene poteva fregar di meno, del triteismo; semplicemente, Lui vedeva nel nominalismo un modo per sconfessare la dipendenza ontologica del linguaggio dall’essere: «la parola creatrice è una mostruosità – pensava –, qualunque dio può arrivarti lì, dire una cazzata e quella cazzata ti diventa una cosa reale!

A Lui sembrava che il Creatore non fosse poi così onnipotente: in fondo, Lui non poteva non essere. In quel momento si accorse che, come una vita a Lui parallela, un altro Lui aveva fatto capolino: il Lui ‘che è’. A questo punto, a Lui venne in mente che, se doveva esistere un essere che non poteva non essere – Lui – allo stesso modo doveva non esistere un essere che doveva non essere: il nonessere – Lui. Non esistere non è non essere: è non essere in vita; ma, chi l’ha detto, che non essere in vita debba per forza essere da qualche altra parte che non sia la vita? La vita eterna del cristianesimo, come quella del platonismo, sono un essere per sempre, al di là di questa vita, ma, chi l’ha detto, che, se c’è ‘questo essere qui’, al di qua, non ci possa non essere ‘questo essere qui’ al di là? che questo essere al di qua possa una buona volta non essere al di là. E se essere al di là fosse un semplicissimo nonessere? Il problema non è «essere o non essere»; il problema è: «essere e nonessere».

Genere animale, specie umana… differenza… le tre sostanze seconde di Aristotele potrebbero essere flatus vocis. «Io appartengo al genere animale e alla specie umana – pensava Lui – e la differenza specifica tra me e un animale è che io ho la ragione e l’animale no: questa è la mia definizione? La differenza specifica tra me e un animale?». Fu così che si pose il problema della differenza specifica intercorrente tra medico degli umani e medico degli animali: tra un dottore e un veterinario. «Se uno curasse solo il corpo sarebbe un medico della somaticità. Se uno curasse solo l’anima, sarebbe un medico della psichicità. Se l’essere umano è un sinolo psicosomatico, che se ne fa, di due dottori? Ci vorrebbe un medico solo che curasse sia la Psyché sia il Soma» – così pensava.

Gli veniva ancora in mente l’Odissea, perché nell’XI libro si legge che

questa è la sorte degli uomini, quando uno muore:

i nervi non reggono più l’ossa e la carne,

ma la forza gagliarda del fuoco fiammante

li annienta, dopo che l’ossa bianche ha lasciato la vita;

e l’anima, come un sogno fuggendosene, vaga volando.

Quella “vita” che abbandona le bianche ossa degli umani, nel greco di Omero è θυμός ma la ψυχή poi se ne vola via, quindi la ψυχή non è il θυμός. Presto il fuoco avrebbe cremato le bianche ossa della bimba defunta stesa lì davanti a lui senza θυμός, in obitorio: e la sua ψυχή? dov’era? c’era ancora?

Quando Nessuno va nell’Ade, la sua defunta madre gli dice ciò che prima Lui aveva letto nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti ma poi nella versione più classica di Ippolito Pindemonte:

È de’ mortali

Tale il destin, dacchè non son più in vita,

Che i muscoli tra sè, l’ossa, ed i nervi

Non si congiungan più: tutto consuma

La gran possanza dell’ardente foco,

Come prima le bianche ossa abbandona,

E vagola per l’aere il nudo spirto.

E se Nessuno andasse all’Ade? Lui in Matteo 25,46 è categorico: «E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna»; per questo Lui preferiva credere in un nonessere nel quale non vi fossero né beati né dannati, né giusti né ingiusti: perché non gli andava di immaginare un’eternità eternamente divisa tra buoni e cattivi, tra beati e dannati, tra salvati e condannati.