Seine Erinnerungen hütet er mit so präzise kontrollierter Sorgfalt, als gelte es, ihrer Herr zu werden. Er verwaltet sie in seinem kammerkleinen Arbeitszimmer, Papier um Papier in penibler Ordnung, in Regale gereiht, in Aktenordner geheftet. Hod Hascharon, eine Kleinstadt nördlich von Tel Aviv. Die Wohnanlage "AD 120", mit Spa und Bridgezimmer und Bibliothek und einem japanischen Innengärtchen in der Lobby, ist eines der luxuriösesten Altenheime Israels, benannt nach dem Ausspruch "Ad Meah V’esrim", mit dem man auf Hebräisch ein langes Leben wünscht, lang wie das von Moses, 120 Jahre.

Schrecken der Reichspogromnacht hinterließ Spuren

Martin Bialystock, 89 Jahre alt, wohnt mit seiner Frau in einem Apartment im fünften Stock mit weitem Blick und einem Alarmknopf für Notfälle. Eine Welt wie in Luftpolsterfolie gepackt, mit Teppichen auf langen Fluren, die jedes Geräusch verschlucken, und Wänden, die, in einem speziellen gebrochenen Weiß getönt, das blendend helle Licht des israelischen Sommers bannen. Die Erinnerungen überfallen ihn trotzdem, jeden Tag, mitten in der Stille. Martin Bialystock, kräftig und weißhaarig, ist ein Mann knapper Sätze und klarer Urteile, Veteran der britischen und der israelischen Armee, an dem die Krücken, auf die er sich stützt, beinahe fremd erscheinen. Als Hauptmann hat er eine Kompanie geführt, Brust und Schultern voller Sterne und Orden, fünf Kriege in 30 Jahren, und er resümiert fast belustigt, wie oft er sich in Lebensgefahr befunden habe, das wisse er nicht mehr genau.

Kein Schrecken aber hat solche Spuren hinterlassen wie jene Nacht, in der die Erde anfing zu brennen für die jüdische Kaufmannsfamilie Bialystock, der ein Herrenkonfektionsgeschäft im Stadtzentrum Bremens gehörte.

Es ist eine milde Spätherbstnacht im Jahr 1938, als um zwei Uhr nachts die Mutter, aufgeschreckt vom Bersten der Schaufensterscheiben, in der Wohnung über dem Ladengeschäft den 15-jährigen Martin und seine neunjährige Schwester Miriam aus den Betten holt, steht auf, zieht euch an. Als die drei schweigend im Salon sitzen, in stummer Todesangst, während unten Schläge auf das Eingangsgitter des Hauses niedergehen. Als sie Stunde um Stunde auf Schritte auf der Treppe warten, das Befehlsbrüllen an der Wohnungstür, während überall gebrandschatzt wird, geplündert und gemordet, in der ganzen Stadt, im ganzen Land.

Am Ende dieser Nacht werden sie sich im Morgengrauen hinunter auf die Straße wagen, Stufe um Stufe, bis sich die Mutter am Fuß der Treppe zu ihrem Sohn umdreht und sagt: "Jetzt wirst du sehen, die bringen uns um."

Der 9. November 1938 ist der Beginn der existenziellen Vernichtung

In dieser Nacht, vom 9. auf den 10. November 1938, geht das Deutsche Reich von der Verfolgung der Juden über zu ihrer existenziellen Vernichtung. Zum ersten Mal betätigt sich das NS-Regime als Drahtzieher eines landesweiten Pogroms. Und der Terror dieser Nacht ist nur der Anfang. Schon ein Jahr zuvor hat der NSDAP-Sicherheitsdienst SD vom "Volkszorn" geschürte Ausschreitungen als effektivstes Mittel empfohlen, um der jüdischen Bevölkerung ihre Existenzgrundlage zu nehmen und die "Entjudung" Deutschlands weiter voranzutreiben.

Der Kampf gegen die "Judenrasse" ist längst nationalsozialistische Staatsdoktrin, hat dem in der Bevölkerung schon vorher verbreiteten Antisemitismus eine zerstörerische Wucht verliehen. Mit immer neuen, immer schärferen Maßnahmen versucht das Regime, die jüdische Bevölkerung aus dem Land zu drängen. Es isoliert sie sozial, schließt sie vom öffentlichen Leben aus, drangsaliert sie. Es bringt sie um ihren Besitz, verdrängt sie aus dem Wirtschaftsleben, um sie zur Emigration aus schierer existenzieller Not zu zwingen. Das Eigentum der Verfolgten soll dabei zu einem möglichst niedrigen Preis an nichtjüdische Deutsche – nach der NS-Rassenideologie "Arier" genannt – übergehen. Diese "Arisierung" ist von Beginn an zentraler Teil der antisemitischen Politik. Die Juden sollen aus dem Wirtschaftsleben gedrängt werden: mit Berufsverboten und der Schließung oder Übernahme jüdischer Betriebe. Schon bevor die Regierung den Raub jüdischen Besitzes per Gesetz umfassend regelt, werden jüdische Unternehmer unter Druck gesetzt.

Systematischer Boykott: "Wer Nivea-Artikel kauft, unterstützt damit eine Judenfirma!"

Um sie zur Aufgabe zu bewegen, bedrohen in vielen Städten bereits im März 1933 SA-Trupps Kunden vor Geschäften, nimmt das Wirtschaftsministerium Einfluss auf die Vergabe von Bankkrediten, untersagt der Kriegsminister den Soldaten, in jüdischen Geschäften einzukaufen, werden jüdische Händler willkürlich vom Verkauf bestimmter Waren ausgeschlossen. Nur wenige Wochen nach dem Machtantritt lässt Adolf Hitler am 1. April 1933 den ersten landesweiten Boykott gegen jüdische Geschäfte organisieren. Tage später ergeht das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", das Juden von der Tätigkeit im öffentlichen Dienst ausschließt – das erste einer Reihe von Gesetzen mit "Arierparagraf". In den nächsten Jahren werden immer neue Berufsverbote folgen, für Journalisten, Steuerberater, Zahntechniker oder Tierärzte.

Und von Beginn an leiden jüdische Einzelhändler, in deren Branche hoher Konkurrenzdruck herrscht, unter der Arisierungspolitik. Um Konkurrenz auszuschalten, drängen Wirtschaftsverbände auf die rasche Liquidierung jüdischer Geschäfte. Vor allem auf dem Land verlieren die auf Druck örtlicher Parteifunktionäre vielfach ihre Kunden. Zwar bleiben jüdische Industrielle, Außenhandelskaufleute und Besitzer hochspezialisierter Unternehmen anfangs zumeist noch von Übergriffen der NS-Organisationen verschont. Doch mittelständische Unternehmer führen schon 1933 und 1934 monatelange Hetzkampagnen gegen die Hamburger Firma Beiersdorf – der jüdische Apotheker Oscar Troplowitz hat das Unternehmen vor dem Ersten Weltkrieg zu einem bedeutenden Hersteller von Pflegeartikeln wie Nivea und Labello ausgebaut. Nun warnen Konkurrenten auf gelben Klebezetteln "Wer Nivea-Artikel kauft, unterstützt damit eine Judenfirma!"; per Rundschreiben fordern sie Drogerien zum Boykott von Beiersdorf-Waren auf und werben in Zeitungsinseraten für die eigenen, "rein deutschen" Produkte.

In Bremen gibt die örtliche NSDAP 1935 die Schrift "Auch Dich geht es an!" heraus. Die Broschüre, Auflage 80 000 Exemplare, nennt alle jüdischen Geschäftsleute der Stadt mit Namen und Adresse: Julius Horwitz, Skala-Lichtspiele; Flora Katzenstein, Modesalon; Abraham Podolsky, Auswandererbedarf. Und so weiter. Doch das Reichswirtschaftsministerium protestiert gegen die Verteilung der Broschüre; eine zweite Auflage darf die Bremer NSDAP nicht drucken.

Die Beamten des Ministeriums sehen in antijüdischen Aktionen eine Gefahr für den Wirtschaftsaufschwung und den Abbau der Massenarbeitslosigkeit. Auch für den Außenhandel könnten gewalttätige Übergriffe fatale Folgen haben – etwa den Boykott deutscher Waren im Ausland. Zudem hat Adolf Hitler eigenmächtige Aktionen lokaler Parteiaktivisten verboten. Schon Jahre vor seinem Machtantritt hat er in einem Brief einen "Antisemitismus der Vernunft" angekündigt, der eine scheinbar legale "gesetzliche Bekämpfung" der Juden vorsieht – ein Vorgehen, das möglicherweise zunächst etwas weniger militant erscheint, aber dennoch das gleiche Ziel verfolgt: Die Juden für immer, so Hitler, aus Deutschland zu "entfernen".

Trotzdem greifen Parteiaktivisten, denen die "Entjudung" nicht schnell genug vorangeht, vor allem ab 1935 immer wieder zu Gewalt. Als im Sommer des Jahres der Reichswirtschaftsminister "infolge der Übertreibungen und Ausschreitungen der antisemitischen Propaganda" erneut Nachteile für die Wirtschaft befürchtet, verbietet das Regime ausdrücklich jegliche "wilde Aktionen" gegen Juden. Allerdings behält sich Hitler das Recht vor, derartige Übergriffe beizeiten selbst zu veranlassen.

Wirtschaftliche Diskriminierung und soziale Ausgrenzung

Der Bremer Kaufmann Heinrich Bialystock und seine Ehefrau Franja gehören zu denen, die glauben, dass Hitler sich nicht lange halten wird: zwei, drei Jahre, dann ist es mit dem Nationalsozialismus wieder vorbei.

Beide sind vor dem Ersten Weltkrieg mit Eltern und Geschwistern aus dem Gebiet des heutigen Polen nach Deutschland gekommen. In Bremen eröffnet Bialystock 1920 ein Herrenkonfektionsgeschäft, das er später an die Adresse Am Brill 14 verlegt, wo er ein Wohn- und Geschäftshaus gekauft hat: beste Lage in Bremen-Mitte, gleich nebenan eröffnet wenige Jahre später eine Filiale der Warenhauskette C&A Brenninkmeyer. Die Familie wohnt mit den Kindern Martin, Jahrgang 1923, und Miriam, geboren 1929, über dem Laden in einer Vierzimmerwohnung.

Ein "gut gehendes Geschäft" sei die Firma "Adler", bescheinigt 1930 ein Polizeibericht: Wert etwa 95 000 Reichsmark, drei Angestellte, die Kunden Arbeiter und Mittelstand. Dem Besitzer attestiert man "einwandfreie Geschäftsführung" und einen ordentlichen Lebenswandel, "fleißig, strebsam, solide". Am 29. Januar 1932 wird dem Kaufmann Heinrich Bialystock deshalb die deutsche Staatsangehörigkeit gewährt. Im Februar 1934 nimmt man sie ihm wieder weg. Wie ihm erkennt der NS-Staat um diese Zeit vielen während der Weimarer Republik eingebürgerten Juden per Gesetz den Bürgerstatus wieder ab. Heinrich und Franja und ihre Kinder sind nun "staatenlose Ausländer". Das Geschäft immerhin läuft gut in der Großstadt Bremen, sehr gut sogar. Wäre der Geschäftsmann Heinrich Bialystock weniger erfolgreich, hätte er vielleicht längst die Koffer gepackt – so wie seine Eltern und Geschwister, die in Deutschland keine Zukunft mehr gesehen haben und in die Niederlande emigriert sind. "Es ging ihm so gut, dass er nicht sehen konnte, wie die Zeit sich entwickelt", sagt sein Sohn Martin heute.

Viel schwerer als die wirtschaftliche Diskriminierung wiegt für die Familie in diesen Jahren die soziale Ausgrenzung. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, leben in Bremen nur 1314 Bürger jüdischen Glaubens. Die Gemeinde hat anders als die in Städten wie Köln oder Mainz keine lange Tradition, erst 1896 hat der erste Rabbiner in Bremen sein Amt angetreten.

Schüler kommen in der Uniform der Hitler-Jugend zum Unterricht

Martin ist der einzige jüdische Schüler in seiner Realschulklasse. Er muss in der letzten Reihe sitzen, manche Mitschüler kommen in der Uniform der Hitler-Jugend zum Unterricht. Viele Freunde brechen den Kontakt ab. Vor der Klasse lässt ihn der Lehrer aufstehen, "Bialystock, schau mal rechts runter: Wie kommt es, dass du gar kein jüdisches Profil hast?" Ein anderer teilt ihm eines Tages mit, dass er nicht mehr in der Schulmannschaft Fußball spielen dürfe. "Ich wusste, dass er das gegen seinen Willen sagt, aber er hat es gesagt", sagt Bialystock.

Weit zurückgelehnt sitzt er an seinem Schreibtisch in Hod Hascharon, die Krücken immer griffbereit. An der Arbeitszimmerwand hinter seinem Rücken hängen Tuschezeichnungen aus Tokyo und eine Kuhglocke aus der Schweiz: Souvenirs aus der Zeit, als er als Reiseverkehrskaufmann Karriere machte. Ein zweites, ein drittes Leben – Jahrzehnte nachdem sich seine Kindheit wandelte in das, wofür Martin Bialystock nur ein einziges Wort hat: Hölle.

Damals, in Bremen, erzählt er daheim nichts von den Schikanen und den Prügeln, die er fast täglich bezieht. Als ratlos erlebt der Sohn die Eltern in dieser Zeit, vollkommen ratlos. Kurz nach seiner Bar-Mizwa – mit der jeder jüdische Junge im Alter von 13 Jahren die religiöse Mündigkeit erlangt – schicken ihn die Eltern auf eine jüdische Realschule in Frankfurt am Main. Für den Sohn ändert das nur wenig. Hier wie dort hängt an den Kiosken der "Stürmer" aus, das nationalsozialistische Hetzblatt, hier wie dort will er im Boden verschwinden, wenn die SA in Kolonnen durchs Stadtzentrum marschiert und singt: "Wenn das Judenblut vom Messer spritzt". Die Zeugnisse, die er von der Samson-Raphael-Hirsch-Schule nach Hause bringt, sind schlecht, längst kann er sich nicht mehr aufs Lernen konzentrieren, so sehr sich die Eltern auch bemühen, die größten Sorgen von den Kindern fernzuhalten.

Kein Wort erfährt der Sohn in Frankfurt davon, dass Heinrich Bialystock 1936 vom Hanseatischen Sondergericht zu drei Monaten Gefängnis verurteilt wird wegen "unerlaubten Verkaufs von parteiamtlichen Uniformen": zwei kurzen schwarzen Hosen im Sortiment der Firma Adler, die dem Gericht als Teil der Uniform der Hitler-Jugend gelten. Über Sorgen und Politik wird nicht gesprochen im Hause Bialystock, aus Prinzip. Die Eltern wollen die Kinder mit Schweigen schonen – und die Kinder ihre Eltern. Noch heute enden die Erzählungen des Sohnes oft in Kopfschütteln und Achselzucken und Verstummen vor dem Unbeschreiblichen.

Schutzhaft und Fluchtgedanken

Mitte Juni 1938, kurz nachdem Martin Bialystock die Schule endgültig aufgegeben hat und nach Bremen zurückgekehrt ist, nimmt die Polizei in einer landesweiten Aktion 10 000 Menschen fest, die das Regime als angeblich "arbeitsscheu und asozial" einstuft, und verschleppt sie in Konzentrationslager. Unter ihnen sind 1500 Juden. Auch Heinrich Bialystock kommt ins Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg – in "Schutzhaft".

Darunter verstehen die nationalsozialistischen Behörden eine Einkerkerung von unbegrenzter Dauer, die von der Polizei ohne Überprüfung durch ein Gericht angeordnet werden kann: angeblich zum Schutz der Gesellschaft vor den Festgenommenen oder zum Schutz der Festgenommenen selbst.

Mit Hilfe eines Rechtsanwalts gelingt es Franja, die Freilassung ihres Mannes zu erkämpfen – unter der Bedingung, dass er Deutschland binnen 48 Stunden verlässt. Am 24. Juni reist Heinrich mit einem Besuchervisum in die Niederlande, wo seine Eltern und einige seiner Geschwister leben, und schließlich weiter ins belgische Antwerpen. Auch Franja und die Kinder wollen Deutschland nun so bald wie möglich verlassen. Die Familie plant die Emigration in die USA, wo in Ohio ein Onkel wohnt, von dem sie auch das begehrte Affidavit bekommen, die zur Einreise erforderliche Bürgschaftserklärung.

Aber das Regime zwingt alle jüdischen Emigranten, ihre Flucht mit großen Teilen ihres Vermögens zu bezahlen. Einen Pass erhält nur, wer sämtliche "Steuerschulden" an das Reich beglichen hat. Schon 1934 hat das Finanzministerium die "Reichsfluchtsteuer" – ursprünglich 1931 von der Regierung Brüning eingeführt, um die Kapitalflucht zu bekämpfen – durch drastische Senkung der Freibeträge zu einer antijüdischen Sondersteuer umfunktioniert. Auswanderer müssen 25 Prozent ihres steuerpflichtigen Vermögens an den Staat abgeben, der so allein in den ersten beiden Jahren 153 Millionen Reichsmark einnimmt. Beim Devisentransfer ins Ausland ist zudem eine Abschlagszahlung an die staatliche Deutsche Golddiskontbank fällig, die im August 1934 bei 65 Prozent der Überweisungssumme liegt. Bis September 1939 steigt sie auf 96 Prozent der Summe. Viele Verfolgte zögern deshalb mit ihren Auswanderungsplänen. Von den gut 500 000 Juden deutscher Staatsangehörigkeit, die Anfang 1933 im Reich lebten, verlassen bis zum Herbst 1938 knapp 160 000 das Land. Auch die Familie Bialystock kann ihre Auswanderung nur mit dem Verkauf ihres Hauses finanzieren. Franja beginnt mit der Auflösung des Ladens.

Enteignungen und erschwerte Bedingungen

Unter dem Ausverkaufsplakat hängen die gelben Schilder mit der Aufschrift "Jüdisches Geschäft", die seit Kurzem jedes jüdische Unternehmen zu kennzeichnen haben. Martin, der seit seiner Rückkehr aus Frankfurt im Laden hilft, hat sie auf dem Fahrrad beim Polizeipräsidium abgeholt. Kunden trauen sich nicht mehr in das gebrandmarkte Geschäft. Trotz Ausverkaufs bleibt das Lager voll – mit Waren im Wert von 57 000 Reichsmark. Franja Bialystock macht sich auf die Suche nach einem Käufer für ihr Haus.

Auf angemessene Preise können jüdische Verkäufer nicht mehr hoffen. Seit 1936 kontrollieren "NS-Gauwirtschaftsberater" den Zwangsverkauf von jüdischem Eigentum und drücken systematisch die Preise: etwa dadurch, dass sie keine Zahlungen mehr für den "Goodwill" genehmigen, den immateriellen Firmenwert, der unter anderem Marktposition und Kundenstamm einschließt. Seit April 1938 muss der Verkauf zudem von kommunalen Behörden genehmigt werden, bei denen Juden jedes Vermögen von mehr als 5000 Reichsmark anzumelden haben. Der Würzburger Kohlenhändlersohn Josef Neckermann, der später zum stellvertretenden "Reichsbeauftragten für Kleidung und verwandte Gebiete" aufsteigen wird, begründet in dieser Zeit mit Arisierungskäufen sein späteres Versandhausimperium.

Schon 1935 hat ihm ein jüdischer Unternehmer ein Textilkaufhaus und einen Billigmarkt auf Druck der Dresdner Bank wohl weit unter dem Marktwert verkauft. (Zumindest wird Neckermann später behaupten, das Geldinstitut habe dem Vorbesitzer den Kreditrahmen gekündigt.) Längst hat sich ein Markt für jüdisches Eigentum entwickelt. Und nicht nur die Käufer profitieren: Rechtsanwälte und Makler wickeln die Geschäfte ab, Notare beurkunden den Vertragsabschluss, Banken vergeben Kredite und treten selbst als Vermittler auf. Allein die Deutsche Bank ist bis November 1938 an der Enteignung von 330 Unternehmen direkt beteiligt. Hunderte weitere jüdische Betriebe sind bereits überall in Deutschland in den Niederlassungen der Bank registriert: zur Vorbereitung einer Übernahme.

In München schickt im April 1938 ein empörter Kaufmann einen anonymen Brief an die dortige Industrie- und Handelskammer: "Ich bin Nationalsozialist, SA-Mann und ein Bewunderer Adolf Hitlers", schreibt der Mann, er sei aber auch ein "rechtschaffener, ehrlicher Kaufmann". Und als solcher könne er nicht mehr mitansehen, "in welch schamloser Weise von vielen ‚arischen Geschäftsleuten‘, Unternehmen etc. versucht wird, unter der Flagge der ‚Arisierung‘ die jüdischen Geschäfte, Fabriken möglichst wohlfeil und um einen Schundpreis zu erraffen. Die Leute kommen mir vor wie die Aasgeier, die sich mit triefenden Augen und heraushängender Zunge auf jüdische Kadaver stürzen, um ein möglichst großes Stück Fleisch herauszureißen."

C&A expandiert weiter – und profitiert von der Verdrängung jüdischer Kaufleute

Auch für das Eigentum der Familie Bialystock findet sich schnell ein Kaufinteressent: Die Firma C&A Brenninkmeyer will das Nachbarhaus ihrer Bremer Filiale erwerben. Seit die Warenhauskette im März 1911 nach einigen Zweigstellen in den Niederlanden ihr erstes deutsches Kaufhaus in Berlin eröffnet hat, wächst das Unternehmen rasant. 1933 hat C&A bereits 17 Niederlassungen in 14 deutschen Städten und macht einen Umsatz von fast 64 Millionen Reichsmark. Bei den lokalen Parteifunktionären ist das Unternehmen unbeliebt. Wiederholt gehen Beschwerden bei Behörden ein, die katholische Inhaberfamilie Brenninkmeyer gewähre Glaubensgenossen gegen eine Bescheinigung ihres Pfarrers Sonderrabatte und finanziere ihr Unternehmen mit Kirchengeldern.

In einem Brief an Hermann Göring, den Kopf hinter den ökonomischen Plänen des Regimes, wehrt sich die Familie im Februar 1938 mit dem Hinweis, die Vorwürfe stammten sämtlich "aus jüdischen Quellen". Die Brenninkmeyers wenden sich mit vielen ihrer Anliegen direkt an den mächtigsten Mann der deutschen Wirtschaft. So auch, als C&A im Jahr 1937 trotz eines Expansionsverbots für Großunternehmen im Einzelhandel eine neue Filiale in Leipzig eröffnen will. Die Kreisleitung der NSDAP lehnt das Vorhaben brüsk ab: C&A sei "ein Schulbeispiel des Kampfes des Großkapitals gegen den Mittelstand", ja "schlimmer als ein Jude". Die C&A-Hauptzentrale hält dagegen: Man habe sich schon zu Vorkriegszeiten "gegen die Vormachtstellung der gesamten jüdischen Konkurrenz durchsetzen müssen und durchgesetzt". Im Übrigen sei die Familie Brenninkmeyer "rein arisch", mit Wurzeln im westfälischen Mettingen.

Allerdings lebt die Familie bereits seit dem 19. Jahrhundert in den Niederlanden und will nun um jeden Preis vermeiden, als ausländisches Unternehmen unter die Aufsicht eines Treuhänders gestellt zu werden. Die Firmenleitung sucht darum die Nähe zu den Machthabern, spendet großzügig an parteinahe Organisationen und bezahlt in späteren Jahren mindestens drei Kunstwerke, die Göring anschließend als Geschenk erhält, darunter das "Abendmahl Christi" von Lucas Cranach dem Älteren. Die Eröffnung der neuen Filiale in Leipzig wird mit Görings Hilfe durchgesetzt. C&A expandiert weiter – und profitiert von der Verdrängung jüdischer Kaufleute: Das Unternehmen erwirbt unter anderem ein Geschäftshaus in der Hamburger Mönckebergstraße, gleich mehrere Grundstücke in Berlin, ein Kaufhaus in Wuppertal-Elberfeld.

Auch am Nachbarhaus in Bremen ist C&A interessiert. Ein firmeninternes Gutachten beschreibt die Lage als sehr günstig. Die Zusammenarbeit mit dem von Franja Bialystock als Zwischenhändler beauftragten Makler Adolf Herz lehnt das Unternehmen allerdings wegen dessen "nichtarischer Abstammung" entschieden ab. Im August 1938 akzeptiert Franja Bialystock ein Angebot von C&A, das gut 25 Prozent unter ihrer Preisforderung liegt. Anfang September unterzeichnet sie den Kaufvertrag – und anschließend einen Mietvertrag für ihre eigene Wohnung in dem Haus Am Brill 14. Ihre Bitte, die Familie bis zu ihrer Ausreise mietfrei wohnen zu lassen, wird abgelehnt.

Attentat in Paris

Ende Oktober 1938 lässt das Regime in Deutschland mehr als 12 000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit verhaften und ins deutsch-polnische Grenzgebiet deportieren – nur wenige Tage bevor ihre Pässe die Gültigkeit verlieren, weil Polens Regierung allen seit mehr als fünf Jahren im Ausland Ansässigen die Staatsbürgerschaft entziehen will. Als die Führung in Warschau den Menschen dennoch die Einreise verweigert, bleiben sie obdachlos im Niemandsland zurück, bis man sie schließlich auf polnischem Gebiet in ehemaligen Militärbaracken und Pferdeställen interniert.

Unter ihnen sind auch das Ehepaar Sendel und Rifka Grynszpan sowie deren zwei erwachsene Kinder. Die Eheleute sind 1911 nach Hannover gekommen, um antijüdischen Pogromen in ihrer Heimat zu entgehen. Ihr jüngster Sohn Herschel lebt illegal bei einem Onkel in Paris. Am Morgen des 7. November 1938 betritt der 17-jährige Herschel die deutsche Botschaft in der Rue de Lille 78. Im Innenhof begegnet er der Frau des Pförtners: Er habe ein wichtiges Dokument abzugeben und wünsche einen Sekretär der Botschaft zu sprechen.

Wenige Minuten später liegt der 29-jährige Legationssekretär Ernst vom Rath schwer verwundet vor seinem Büro. Herschel Grynszpan wirft den am Morgen gekauften Revolver weg und lässt sich festnehmen. Als Motiv gibt er an: "Ich handelte aus Liebe zu meinen Eltern und zu meinem Volk, die ungerechterweise einer unerhörten Behandlung ausgesetzt wurden. Es ist schließlich kein Verbrechen, Jude zu sein." Jahre später, kurz bevor der geplante Schauprozess gegen ihn beginnen soll, wird er bei einer Vernehmung behaupten, er habe ein homosexuelles Verhältnis mit Ernst vom Rath gehabt – eine Aussage, die wohl nicht nur seiner Verteidigung dienen soll, sondern auch verhindert, dass das Regime die Verhandlung gegen ihn für Propagandazwecke ausschlachten kann. (Zu dem Prozess kommt es nie. Grynszpans Schicksal ist bis heute ungeklärt, vermutlich stirbt er 1942 im KZ Sachsenhausen.)

Am Mittag des 7. November 1938 gibt das Deutsche Nachrichtenbüro eine Eilmeldung heraus: "Frecher jüdischer Überfall in der deutschen Botschaft in Paris". Das Reichspropagandaministerium weist die Zeitungen an, die Geschichte solle am nächsten Tag "die erste Seite voll beherrschen". Hitler schickt seinen Begleitarzt Karl Brandt nach Paris, um die Behandlung des Schwerverletzten zu überwachen. Und in der jüdischen Bevölkerung in Deutschland geht nun die Angst um. Fast drei Jahre zuvor hat es schon einmal ein Attentat aus Protest gegen die deutsche Judenpolitik gegeben. Am 4. Februar 1936 erschoss der Medizinstudent David Frankfurter den Schweizer NSDAP-Landesgruppenleiter Wilhelm Gustloff in dessen Wohnung in Davos. Schon damals wünschte sich Propagandaminister Joseph Goebbels "größere Aktionen" gegen die Juden, aber zwei Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen waren öffentlichkeitswirksame Racheakte ausgeschlossen.

Beginn der Vorbereitungen zur Reichspogromnacht

Die ersten antisemitischen Gewaltaktionen organisieren am Abend des 7. November örtliche Parteifunktionäre in den Regionen Magdeburg und Kassel: Bis zum nächsten Tag zündet ein aufgehetzter Mob Gotteshäuser an, überfällt Juden in ihren Wohnungen und Geschäften. Am Morgen des 9. November notiert Goebbels in seinem Tagebuch: "Die Synagogen werden niedergebrannt. Wenn man jetzt den Volkszorn einmal loslassen könnte!"

In Paris ringt an diesem Vormittag der schwer verletzte Ernst vom Rath mit dem Tod. Gegen Mittag befördert Hitler den Legationssekretär zum Gesandtschaftsrat erster Klasse.

Einige Stunden später erhält Goebbels, der mit fast der gesamten NS-Führung zur alljährlichen Gedenkfeier an den Hitler-Putsch von 1923 in München weilt, einen Anruf aus Paris: Parteigenosse vom Rath sei um 16.30 Uhr seiner Schussverletzung erlegen. Sofort informiert der Propaganda-Chef Hitler über den Tod des Diplomaten sowie über neue Ausschreitungen in den Gauen Kurhessen und Magdeburg-Anhalt am Nachmittag. Hitler, notiert Goebbels später, "bestimmt: Demonstrationen weiterlaufen lassen. Polizei zurückziehen. Die Juden sollen einmal den Volkszorn zu verspüren bekommen."

Schon ab 19 Uhr misshandeln Schlägertrupps auch in weiteren Städten des Reiches ihre jüdischen Nachbarn. Am späten Abend hält Goebbels eine kurze Rede vor Parteifunktionären und Putschveteranen im Alten Rathaus.

Das Oberste NSDAP-Parteigericht, das später die Ereignisse dieser Nacht untersucht, um von Parteimitgliedern begangene Morde und andere Straftaten der öffentlichen Justiz zu entziehen, wird feststellen, die versammelten Parteigenossen hätten Goebbels Worte so aufgefasst, "dass nun für das Blut des Pg. vom Rath Judenblut fließen müsse". Weiterhin erkennt das Gericht, "dass die Partei nach außen nicht als Urheber der Demonstrationen in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber organisieren und durchführen sollte: Wenn in einer Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muss das irgendwie organisiert sein und kann nur organisiert sein von der Partei."

Im Festsaal bricht nach der Rede von Goebbels Hektik aus. "Alles saust gleich an die Telefone", vermerkt der Minister zufrieden in seinem Tagebuch. "Nun wird das Volk handeln." Die ganze Nacht über wird von München aus in alle Ecken des Reichs telefoniert. Viele der versammelten Funktionäre eilen zurück in ihre Hotels, um von dort aus die Schlägertrupps in ihren Heimatorten in Bewegung zu setzen. Unter den Gästen im Alten Rathaus ist auch der Bürgermeister von Bremen, Johann Heinrich Böhmcker, der Führer der SA-Gruppe Nordsee und ein "alter Kämpfer" der Partei. Er ruft seinen Stabsführer in Bremen an. Werner Römpagel notiert die Anweisungen seines Vorgesetzten: "Sämtliche jüdischen Geschäfte sind sofort von SA-Männern zu zerstören. Jüdische Synagogen sind sofort in Brand zu stecken. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift."

Überall brennen Synagogen

In München nimmt Goebbels die ersten Vollzugsmeldungen dieser Nacht in Hochstimmung entgegen: "Bravo! Bravo! In allen großen deutschen Städten brennen Synagogen." Und nicht nur dort. In dieser Nacht bricht die Gewalt in Hunderten von Gemeinden los, nicht nur in Großstädten mit verhältnismäßig hohem jüdischen Bevölkerungsanteil wie Berlin oder Frankfurt am Main, sondern auch in der Provinz, in kleinen Orten, in denen häufig nicht mehr als eine Handvoll Juden leben. In Bad Cannstatt legt der Leiter der örtlichen Feuerwehr persönlich den Brand in der Synagoge. In Dinslaken wird das jüdische Waisenhaus verwüstet, die Kinder werden in einer "Judenparade" von der SA durch die Stadt getrieben.

In Baden-Baden muss der Gemeindevorsteher in der Synagoge aus "Mein Kampf" vorlesen, die dort versammelten Juden müssen anschließend das "Horst-Wessel-Lied" auswendig lernen, die Hymne der NSDAP, und deren Text aufsagen. In Neustadt an der Weinstraße schlagen SA-Männer mit Äxten die Tür des jüdischen Altenheims ein, verprügeln die Heiminsassen, zünden das Gebäude und die Synagoge an. Zwei 83-jährige Frauen sterben in den Flammen. In München versuchen Leiter der örtlichen Hitler-Jugend, vermögende Juden zur Ausstellung von Schecks über jeweils mehrere Tausend Reichsmark zu zwingen. In Erfurt verschleppt die SA 180 jüdische Männer zwischen 18 und 80 Jahren in eine Turnhalle, wo einige der Eingesperrten die Leiterwände hochklettern müssen, während man von unten mit Reitpeitschen auf sie einschlägt. In Berlin fährt der Schriftsteller Erich Kästner gegen 3.00 Uhr nachts in einem Taxi über den Kurfürstendamm und sieht Männer mit Eisenstangen Schaufenster einschlagen. "Es klang, als bestünde die ganze Stadt aus nichts wie krachendem Glas", notiert er später. "Es war eine Fahrt wie quer durch den Traum eines Wahnsinnigen."

Die Reichspogromnacht in Bremen

In Bremen beginnt die Zerstörung kurz nach Mitternacht. SA-Männer schlagen Schaufensterscheiben und Türen jüdischer Geschäfte ein, verwüsten die Einrichtung, bringen handgemalte Plakate an: "Vernichtet das Judentum". Die Synagoge in der Gartenstraße geht in Flammen auf. Gegen 2.00 Uhr klirren im Haus Am Brill 14 die Schaufensterscheiben, Franja Bialystock hastet voller Panik in die Zimmer ihrer Kinder. Zur gleichen Zeit meldet sich Bürgermeister Böhmcker erneut aus München und befiehlt: Die Bremer Juden sind zu verhaften und in Konzentrationslager zu bringen.

Per Fernschreiben hat Reinhard Heydrich, Chef der deutschen "Sicherheitspolizei", bereits kurz zuvor angeordnet, so viele männliche Juden festzunehmen, wie in den Lagern unterzubringen sind – vor allem vermögende. Die SA stellt Listen mit den Adressen der rund 900 jüdischen Einwohner zusammen, die im November 1938 noch in der Hansestadt leben. Bewaffnete SA-Trupps dringen in Häuser und Wohnungen ein und zerren die Bewohner, darunter auch Frauen, auf die Straße, zerstören Mobiliar, rauben Kunstgegenstände und Schmuck. Das Altenheim an der Gröpelinger Heerstraße wird demoliert. Straßensperren werden errichtet mit Fahrzeugkontrollen, um Juden an der Flucht zu hindern. Festgenommene fährt man auf Lastwagen zu Sammelstellen. Frauen, Kranke und Alte, darunter auch die Bewohner des Altenheims, lässt man nach Stunden gehen. 162 Männer bleiben in Haft.

In der Thedinghauser Straße in der Neustadt klopfen die Brüder Wilhelm und Ernst Behring, beide bei der SA, an das Schlafzimmerfenster des Metallgroßhändlers Heinrich Rosenblum, eines Vaters von vier Kindern. Als Rosenblum die verlangten Ausweispapiere in die Jacke zurücksteckt, schießen die SA-Männer ihm in den Hinterkopf. In der Hohentorstraße kann der Fahrradhändler Joseph Zwienicki durch einen Hinterausgang fliehen, als die SA vor der Tür steht; weil seine Frau Selma auf die Frage nach seinem Verbleib nicht antworten will, erschießen die SA-Männer sie noch im Schlafzimmer. Im Bremer Umland ermordet die SA in dieser Nacht drei weitere Menschen. Am Morgen lässt sich SA-Standartenführer Günther Hoffmann durch die Stadt fahren, um sich einen Eindruck vom "Erfolg" der Aktion zu verschaffen.

Gegen 7.00 Uhr wagt sich Franja Bialystock mit ihren Kindern hinunter auf die Straße und steht vor den Trümmern ihres geplünderten Geschäfts. Der Verhaftung ist die Familie in dieser Nacht entgangen. Doch ist das Warenlager beschlagnahmt, dazu die Registrierkasse geleert, eine Schreibmaschine, ein Fahrrad und Kontoauszüge sind gestohlen. Von der anderen Straßenseite schauen Bremer Bürger auf dem Weg zur Arbeit zu. Niemand spricht mit der Familie ein Wort. Für Scherben und Plünderungen sind die Mutter und die beiden Kinder beinahe blind in diesen Minuten. "Man hat ums Leben gebangt, da ist einem schon alles wurscht", sagt Martin Bialystock. "Die Erde hat langsam angefangen zu brennen für uns."

Zufällig kommt in diesem Moment jener Rechtsanwalt vorbei, mit dessen Hilfe Franja Bialystock im Sommer ihren Mann aus der Haft geholt hat. Doch auch er kann nicht helfen. Franja nimmt ihre Kinder und flieht zu Bekannten. Dort versteckt sie den Sohn auf dem Dachboden, vorsichtshalber, falls die Schergen der SA kommen – während draußen die in der Nacht Verhafteten durch die Stadt zum Zuchthaus Oslebshausen marschieren müssen, jeder mit einem kleinen Bündel oder einer Aktentasche in der Hand. Später werden sie von der Gestapo als "Schutzhäftlinge" ins KZ Sachsenhausen gebracht.

Die Schikane geht weiter

Am Mittag des 10. November erstattet Goebbels Hitler beim Mittagessen in dessen Münchner Lieblingsrestaurant "Osteria Bavaria" Bericht. Gegen 16.00 Uhr lässt er eine mit Hitler abgesprochene Erklärung im Radio verlesen: "Es ergeht nunmehr an die gesamte Bevölkerung die strenge Aufforderung, von allen weiteren Demonstrationen und Aktionen gegen das Judentum, gleichgültig welcher Art, sofort abzusehen." Es ist ein Versuch der wirtschaftlichen und außenpolitischen Schadensbegrenzung – denn die Ausschreitungen dauern an. Im Laufe des Tages haben sich in vielen Orten Scharen von Jugendlichen an Angriffen auf Juden und deren Eigentum beteiligt. Manche ließ die örtliche Hitler-Jugend aufmarschieren, andere wurden von Lehrern und Direktoren begleitet, sie hatten für ihre Beteiligung am Pogrom schulfrei bekommen.

In Wyk auf Föhr lassen Lehrer ihre Klassen am Hafen Spalier stehen, als die letzten Kinder aus dem zerstörten jüdischen Erholungsheim "Haus Weinberg" in einem Motorboot von der Insel gebracht werden. In Mannheim dürfen Schulkinder in den Trümmern der gesprengten Hauptsynagoge noch Tage später gegen Eintrittsgeld die unversehrt gebliebenen Ritualgegenstände besichtigen. In Aumund bei Bremen wird am Nachmittag des 10. November die Synagoge niedergebrannt – und in der Hansestadt die Kapelle des jüdischen Friedhofs in Hastedt zerstört. Am Abend steht die Polizei vor der Tür jener Bekannten, zu denen sich die Familie Bialystock geflüchtet hat – ob zufällig oder auf Hinweis aus der Bevölkerung, weiß niemand mehr –, und eskortiert die Mutter zurück zum Geschäft: Die zertrümmerten Schaufenster müssten mit Holz verschlagen werden, der Ordnung im Straßenbild zuliebe, auf Rechnung der Eigentümerin, zu begleichen an Ort und Stelle.

Zwei Tage später steht die Polizei erneut vor der Tür. Diesmal muss auch der Sohn mitkommen zum jüdischen Friedhof in Hastedt, wo die jüdischen Frauen der Stadt versammelt sind. Man weist sie an, einen Kreis zu bilden. In dessen Mitte muss Martin Bialystock mit einem anderen Jungen zwei Gräber ausheben. Als sie nach Stunden fertig sind, bringt ein Lastwagen die Leichen. Dann begraben die zwei Jungen Selma Zwienicki und Heinrich Rosenblum. Ganz oben im Regal in Martin Bialystocks Arbeitszimmer in Hod Hascharon steht eine Pessach-Haggada: ein schmales Buch mit bunten Zeichnungen, das die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt und aus dem am Vorabend des Pessach-Fests vorgelesen wird, mit dem das Volk Israel seine Befreiung feiert aus der ägyptischen Sklaverei. Martin bekam seine Haggada mit 13 Jahren zur Feier seiner Bar-Mizwa. Sie war ein Geschenk von Heinrich Rosenblum. Als ich ihn da auf dem Friedhof begraben musste, sagt Martin Bialystock, da bin ich erwachsen geworden.

Vertreibung nach Recht und Gesetz

Das Propagandaministerium setzt nach dem 9. November alles daran, das Ausmaß der Übergriffe und die Drahtzieherrolle der Partei zu vertuschen – und täuscht doch niemanden. Derart gelegen scheint dem Regime der Anlass zum Losschlagen gekommen zu sein, dass Gerüchte umgehen, die Regierung habe nicht nur das Pogrom, sondern auch die Schüsse von Paris selbst inszeniert. Es hieße, so notiert etwa die Berliner Jüdin Hertha Nathorff, bis September 1938 Leitende Ärztin am Charlottenburger Krankenhaus, der Anschlag sei "ein zweiter Reichstagsbrand, der Mann war von den Nazis selbst gedungen". Das Schweizer Blatt "Der Bund" schreibt in seiner Ausgabe vom 11. November von "systematischen Überfällen" organisierter Gruppen.

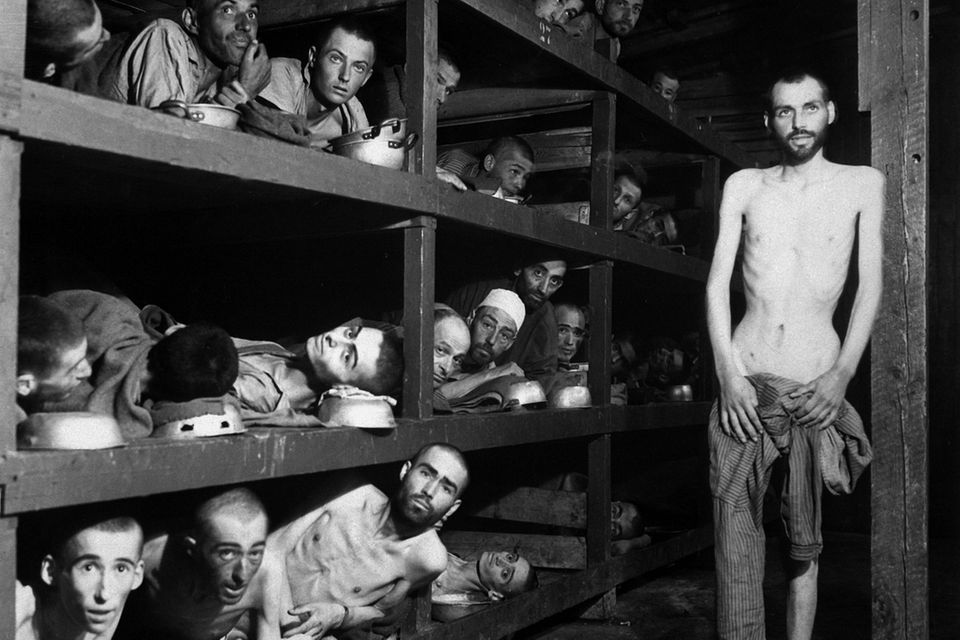

Die Zeitung druckt auch die Bekanntmachung von Propagandaminister Goebbels zum Ende des Pogroms: "Die endgültige Antwort auf das jüdische Attentat in Paris wird auf dem Wege der Gesetzgebung bzw. der Verordnung dem Judentum erteilt werden." Zahllose Menschen sind in der Nacht auf den 10. November misshandelt worden, wahrscheinlich wurden mehrere Hundert ermordet oder in den Tod getrieben. Etwa 8000 jüdische Geschäfte wurden zerstört, rund 1400 Synagogen und Betstuben in Brand gesteckt oder verwüstet. In den Tagen danach bringen NS-Schergen 30 756 jüdische Männer in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Mehr als 1000 von ihnen werden in den Wochen und Monaten der Haft sterben. Die NS-Führung aber beschließt, die Verfolgung der Juden in Zukunft wieder bürokratisch zu betreiben, scheinbar nach Recht und Gesetz. Weniger öffentlich will sie Raub und Entrechtung fortan organisieren, dafür geregelter – und noch radikaler. Die Enteignungen werden nun beschleunigt, der Druck auf die jüdische Bevölkerung wird erhöht, um die Emigration voranzutreiben. Dies ist der nächste Schritt in einer antijüdischen Politik, die das Regime nie systematisch und langfristig geplant, aber über die Jahre stetig verschärft hat.

Am 12. November ruft Hermann Göring – der Beauftragte für jenen "Vierjahresplan", der die Wirtschaft des Reiches kriegsfähig machen soll – in Berlin mehr als 100 Regierungs- und Parteifunktionäre zu einer Besprechung zusammen. Auf Anordnung Hitlers sei die Judenfrage "zur Erledigung zu bringen". Als Goebbels und Hitler am Abend des 9. November das Pogrom in Gang setzten, saß Göring gerade im Zug nach Berlin. Nun tobt er: "Ich habe diese Demonstrationen satt, sie schädigen nicht die Juden, sondern schließlich mich, der ich die Wirtschaft als letzte Instanz zusammenzufassen habe." Und er fährt fort: "Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und nicht solche Werte vernichtet." Allein die Glasschäden schätzt der zu diesem Treffen eigens eingeladene Repräsentant der Versicherungswirtschaft Eduard Hilgard, Vorstandsmitglied der Allianz, auf sechs Millionen Reichsmark.

Die deutschen Versicherungen

Hilgard will für die Schäden der jüdischen Kunden aufkommen, um die internationalen Geschäfte nicht zu gefährden: Unbezahlte Forderungen wären ein "schwarzer Fleck auf dem Ehrenschild der deutschen Versicherung".

Göring sieht stattdessen einen Weg, ohne Ansehensverlust für die Versicherungswirtschaft gleichzeitig die jüdischen Unternehmer zu schädigen und die Staatskasse zu füllen: Die Versicherungen zahlen – und der Staat beschlagnahmt sofort die Auszahlungssumme.

An diesem 12. November erlässt er drei Verordnungen. Wegen ihrer "feindlichen Haltung" gegenüber Deutschland, "die auch vor feigen Mordtaten nicht zurückschreckt", wird den Juden eine Kollektivstrafe von einer Milliarde Reichsmark auferlegt. Jedes jüdische Ehepaar, jeder alleinstehende Jude muss zu diesem Zweck bis August 1939 in vier Raten 20 Prozent seines Vermögens an den Staat abführen. Die "Verordnung zur Wiederherstellung des Straßenbildes bei jüdischen Gewerbebetrieben" vom selben Tag verfügt darüber hinaus, dass die Beseitigung aller durch die Pogrome an Gebäuden entstandenen Schäden sofort und auf Kosten der Besitzer zu erfolgen habe. Alle Versicherungsansprüche werden vom Reich eingezogen. Das allein würde ausreichen, um viele jüdische Geschäfte in den Ruin zu treiben. Die Existenz zahlloser anderer vernichtet schließlich die "Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben", die Juden den Besitz von Einzelhandelsgeschäften und Handwerksbetrieben vom 1. Januar 1939 an untersagt.

Ungezählte Juden begehen in den Tagen nach dem Pogrom Selbstmord. Sie drehen in ihren Wohnungen den Gashahn auf, sie springen aus dem Fenster, sie nehmen Überdosen eines Schlafmittels. In München trägt die Polizei im "Selbstmörderverzeichnis" als Motive ein: "Angeblich die Maßnahmen gegen die Juden"; "Vermutlich wirtschaftliche Not"; "Vermutlich wegen Aufgabe des Geschäfts". Wochen später zwingt eine neue Verordnung auch jüdische Unternehmer aller anderen Branchen zur Aufgabe. Den Inhabern von Gewerbebetrieben etwa kann "aufgegeben werden, den Betrieb binnen einer bestimmten Frist zu veräußern oder abzuwickeln", wenn es sein muss durch einen behördlich eingesetzten Treuhänder. Auch zum Verkauf von Grundeigentum können Juden nun gezwungen werden. Über Aktien und Wertpapiere dürfen sie nur noch mit staatlicher Genehmigung verfügen. Juwelen, Schmuck und Kunstgegenstände nur noch an reichseigene Ankaufsstellen verkaufen – meist für einen Bruchteil des tatsächlichen Werts. Von ehemals rund 100 000 jüdischen Betrieben im Land bestehen zu diesem Zeitpunkt vermutlich weniger als 40 000.

Wettlauf um das jüdische Vermögen

Es beginnt ein Wettlauf um das jüdische Vermögen. Das Propagandaministerium stimmt die Bevölkerung in den Wochen nach dem Pogrom mit einer groß angelegten Kampagne auf die hemmungslose Bereicherung ein.

Zeitungen erörtern auf Anweisung des Ministeriums das angeblich kriminelle Wesen der Juden und ihren vermeintlich großen Reichtum. Im Radio widmen sich zwei neue tägliche Sendungen Themen wie "Jüdische Volksverbrecher", "Die Juden als Kriegshetzer" und "Weltverbrecher Juda". Zahlreiche Unternehmen und Grundstücke wechseln in den folgenden Monaten den Besitzer. In Bremen, das 1933 eine einzige Arisierung von Grundbesitz verzeichnet hat und 1934 zwei, werden von 86 Enteignungen im Jahr 1938 allein 56 nach dem 9. November abgewickelt, von insgesamt 247 Arisierungen von Grundstücken mehr als 100 in den knapp zehn Monaten zwischen Pogromnacht und Kriegsbeginn.

Der Anteil der Parteimitglieder unter den Käufern von jüdischem Besitz liegt in der Hansestadt bei zehn Prozent – der Rest entfällt auf ganz normale Bürger, die ihr Kaufinteresse anmelden, als die Not der Eigentümer am größten ist. Viele jüdische Unternehmer befinden sich nach ihrer Festnahme in der Pogromnacht noch immer in Haft. Manche von ihnen werden nun im Konzentrationslager in Gefängniskleidung vorgeführt, um ihre Unterschrift unter einen vorbereiteten Kaufvertrag zu setzen. Im Februar 1939 greift das Regime erneut in den Bereicherungswettlauf ein. Bei Verkäufen, bei denen der Kaufpreis weit unter dem Verkehrswert liegt, zieht das Reich den Differenzbetrag ein – bei Betrieben zu 70, bei Grundstücken zu 100 Prozent. Im Übrigen sei darauf zu achten, schreibt der Bremer Senator für die Innere Verwaltung an die NSDAP-Kreisleitung, dass "dem Juden zur Finanzierung seiner Auswanderung gewisse Barmittel verbleiben".

Die Auswanderung ist längst zur Massenflucht geworden. Zwischen November 1938 und September 1939 verlassen fast ebenso viele Juden Deutschland wie in den ersten fünfeinhalb Jahren des NS-Regimes.

Auch in Bremen denken NSDAP-Mitglieder über eine Zukunft ohne Juden nach. Auf dem Gelände des jüdischen Friedhofs in Hastedt könne man einen Sportplatz für die SA einrichten, regen sie an, vielleicht auch einen Kinderspielplatz.

Eine neue Zukunft für die Bialystocks?

An einem Januartag im Jahr 1939 steht Franja Bialystock mit ihren Kindern am Rande eines winterkahlen Feldes irgendwo im rheinischen Grenzgebiet. Ohne Gepäck und ohne Papiere verlassen Martin und Miriam Deutschland. Und ohne ihre Mutter. Um nicht aufzufallen, verabschieden sie sich kaum. Franja Bialystock fährt zurück nach Bremen, um den Verkauf von Haus und Geschäft abzuwickeln und zu retten, was zu retten ist von ihrem Lebenswerk. In schweren Wintermänteln, nicht einen Pfennig in den Taschen, machen sich ihre Kinder auf den illegalen Weg über die grüne Grenze. Nach einer halben Stunde Fußmarsch erreichen sie ein Haus auf der niederländischen Seite der Grenze, in dem sie wie vereinbart auf ihre Tante warten, die sie mitnimmt nach Den Haag.

Die Tante nimmt die Schwester bei sich auf, Martin wohnt allein in einem gemieteten Zimmer. Für eine warme Mahlzeit radelt er jeden Abend kilometerweit zum Haus einer anderen Tante im Vorort Scheveningen. Wenn er Den Haag verlassen will, braucht er eine Erlaubnis, zweimal täglich muss er sich bei der Fremdenpolizei melden, die ihn nach seiner Ankunft eigentlich sofort zurückschicken wollte nach Deutschland. "Wenn sich die jüdische Gemeinde nicht für mich eingesetzt hätte", sagt Martin Bialystock, "wäre ich heute wohl nicht mehr am Leben." Der Großvater schickt ihn auf eine Handwerksschule, wo der Junge Schlosser lernen soll, auf Wunsch des Vaters in Antwerpen. Keinen Menschen kennt Martin in Den Haag außer den Verwandten und der Polizei. Das ändert sich erst, als er sich der Jugend-Alijah anschließt, einer jüdischen Organisation, die versucht, möglichst viele Kinder und Jugendliche aus Europa nach Palästina zu bringen. In Bremen hat die Firma C&A endlich den Rest der Kaufpreissumme gezahlt, den die Brenninkmeyers nach der Pogromnacht einbehalten haben, bis die Schäden an Haus und Geschäft beseitigt waren – auf Kosten der Bialystocks.

Die Verlängerung von Franjas Mietvertrag, um die sie wegen Verzögerungen bei ihrer Ausreise bittet, lehnt das Unternehmen ab. "Was sie wollten, das haben sie mit ihr gemacht", sagt Martin Bialystock.

Seine Mutter kauft vier Schiffstickets nach New York und verschickt den Hausrat der Familie zum Onkel nach Amerika. Von den 40 000 Reichsmark, die sie am 9. Februar schließlich nach Antwerpen überweist, kassiert die Deutsche Golddiskontbank 94 Prozent. Zwei Tage später erlischt die Firma Adler. Von ihrer Bremer Existenz bleiben den Bialystocks 2400 Mark und eine Holzkiste in Ohio. Am 28. Februar verlässt Franja als Letzte der Familie Deutschland über die grüne Grenze nach Belgien. An einem Sonntag im März sind anlässlich eines Fußball-Freundschaftsspiels zwischen Belgien und den Niederlanden die Grenzen offen, und so lässt Martin seine Schwester Miriam von einem Freund zu den Eltern nach Belgien schleusen. Drei von vier Mitgliedern der Familie Bialystock warten nun gemeinsam in Antwerpen darauf, dass die USA sie einreisen lassen. Jeden Tag, heißt es, soll es endlich so weit sein. Martin bleibt allein in Den Haag zurück.

Die Trennung der Familie

Ein halbes Jahr später beginnt der Krieg; da leben im Deutschen Reich weniger als 200 000 Juden. Im Oktober 1941 wird ihnen die Auswanderung verboten, im selben Monat beginnen die Deportationen in Ghettos, die in etlichen eroberten osteuropäischen Städten eingerichtet wurden, etwa in Minsk, und von dort in Vernichtungslager. Wenig später leitet die Regierung den letzten Akt der Enteignung ein. Im November verfügt das Innenministerium: Juden, die ihren "gewöhnlichen Aufenthalt" im Ausland haben, verlieren ihre deutsche Staatsangehörigkeit, das Vermögen der Deportierten und Emigrierten fällt an den Staat.

Im Juli 1943 ergeht schließlich die letzte "Arisierungs-Verordnung": "Nach dem Tode eines Juden verfällt sein Vermögen dem Reich." Rund 60 Prozent des Gesamtvermögens der deutschen Juden, das 1933 mindestens zehn Milliarden Reichsmark betragen hatte, werden auf diese Weise konfisziert. Auch in allen Ländern, die die Wehrmacht überfällt, berauben die deutschen Besatzer die jüdische Bevölkerung. Die Besitztümer der verschleppten Juden werden nach Deutschland geschafft und dort von Wohlfahrtsverbänden an die Bevölkerung verteilt oder als "jüdisches Umzugsgut" öffentlich versteigert. Tausende Deutsche gehen bei den Auktionen auf Schnäppchenjagd.

Aus Bremen werden am 18. November 1941 etwa 440 jüdische Einwohner ins Ghetto Minsk deportiert. Noch am Hauptbahnhof müssen sie unterschreiben: "Ich, der unterzeichnete Jude, bestätige hiermit, ein Feind der Deutschen Regierung zu sein und als solcher kein Anrecht auf das von mir zurückgelassene Eigentum, auf Möbel, Wertgegenstände, Konten oder Bargeld zu haben." Martin Bialystock steht in jenen Tagen in der Wüste von Ägypten, verflucht den Sand und kämpft mit den britischen Truppen gegen den Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel, der die Stadt Tobruk im benachbarten Libyen belagert. Wenige Wochen bevor die deutsche Armee im Mai 1941 in den Niederlanden einmarschierte, hat er mit einem der letzten Transporte, den die Jugend-Alijah nach Palästina schickte, das Land verlassen – gegen den Willen der Eltern, die noch immer in Antwerpen auf die Passage nach Amerika warteten.

Auf der Durchreise von Den Haag zur Einschiffung in Marseille begleiteten sie ihn im Zug bis Brüssel. Kaum ein Wort sprachen sie auf dieser Fahrt. Je einen Brief gaben ihm die Eltern mit. "Wichtiges für den Lebensweg nach Palästina", schrieb der Vater, "die Gesundheit muss man erhalten durch gute Pflege, pünktliche Mahlzeiten." Und Franja, die Mutter: "Halte dich von schlechten Menschen fern."

Martin zieht in den Krieg

In Palästina bekommt der Sohn einen neuen Namen und vom britischen Militär eine Hoffnung: Wer sich freiwillig meldet, kann vielleicht seinen Angehörigen in Europa helfen. Moshe Martin Bialystock, 17 Jahre alt, fälscht seine Ausweispapiere und zieht in den Krieg.

Im September 1943 landet er mit der alliierten Armee im italienischen Salerno. In Italien wird er später aus der Zeitung zum ersten Mal von den deutschen Vernichtungslagern erfahren. Ende April 1945 steht er in Mailand und sieht, wie man die Leiche des Diktators Mussolini kopfüber an einem Tankstellendach aufhängt. Eine Woche später ist der Krieg in Europa vorüber. Die Alliierten versorgen die aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern befreiten Juden nun meist in speziellen Auffanglagern. Aus solchen Camps in Italien bringt Martin Bialystock so viele Überlebende wie möglich auf Schiffe der zionistischen Untergrundorganisation Hagana, die sie illegal nach Palästina transportieren. Als er unter Flüchtlingsfrauen Näherinnen sucht, die Uniformen ausbessern können für seine Kompanie, lernt er Rachel kennen, 22 Jahre alt, die am linken Unterarm eine dunkelblau tätowierte Nummer trägt. Am 24. Oktober 1945, einem Mittwoch, heiratet er mittags Rachel David, die Schneiderin, da kennen sie sich 14 Tage. Drei Jahre später nennen sie ihre erstgeborene Tochter Miriam. Sie wird halb erwachsen sein, als Martin Bialystock endlich um das Schicksal seiner Familie weiß, statt es nur zu erahnen.

Gewissheit und das Umgehen mit der eigenen Geschichte

Am Ende besteht die Gewissheit aus ein paar Zahlen: Am 1. September 1942 zwingt man Eltern und Schwester in Belgien in Waggon 7 eines Zugs. Heinrich Bialystock, Franja Bialystock, Miriam Bialystock, Nummer 91 bis 93 auf der Liste der Deportierten. Noch am Tag ihrer Ankunft werden sie in Auschwitz ermordet. Die Behörden der USA haben sie nicht einreisen lassen. Irgendwo in Ohio lagert, solange der Krieg noch andauert, die hölzerne Kiste mit den Resten ihres Bremer Lebens: den Arbeitszeugnissen der Mutter, der Geburtsurkunde des Vaters, der Hochzeitseinladung der Eltern, die heute geordnet im Arbeitszimmerregal in Hod Hascharon stehen. Neben den Akten hängen Porträtfotos in Schwarz und Weiß. Die Mutter mit ernstem, geradem Gesicht, der Vater im Halbprofil mit halbem Lächeln und fernem Blick, Miriam mit pausbäckigem Lachen, gerahmt von dunklen Schleifenzöpfen. Sie fehlen mir, sagt der Sohn und Bruder, mitunter bis auf die Knochen.

Martin Bialystock, der sich in den ersten Jahren im neuen Staat Israel mühsam durchs Leben kämpfen musste als Lastenträger und Tellerwäscher, mit dem Nähen von Morgenröcken und dem Sammeln von Spenden für die Hilfsorganisation Roter Davidstern an fremden Haustüren, und sich von keiner Arbeit in seinem Leben je hat beugen lassen – dieser Mann trägt bis heute bleiern schwer an einer Frage. Sein Leben lang wird sie ihn quälen in schlaflosen Nächten: Was er anders und besser hätte machen können, um Eltern und Schwester zu retten. Anfangs sperrt er sich, wenn ihn die Erinnerungen überfallen, allein mit seinem Akkordeon in einem Zimmer ein, spielt und weint. Irgendwann beschließt er zu reden.

Bis heute hat das Ehepaar Bialystock das Erinnern zweigeteilt. Martin spricht und Rachel schweigt. Nicht ein Wort hat sie mit ihrem Mann gesprochen über die Zeit in Auschwitz, wo man ihr die Häftlingsnummer in den linken Unterarm tätowierte, nicht ein einziges Wort in 67 Jahren Ehe. Kinder und Enkel wissen nichts von ihrer Geschichte und alles von seiner. "Ich wollte reden", sagt Martin Bialystock: weil schlimmer als das Erinnern nur das Vergessen sei. Als Martin Bialystock 40 Jahre nach dem Ende des Krieges Rachel zum ersten Mal die Stadt seiner Kindheit zeigen wollte, da hielten sie es nicht aus und reisten wieder ab nach wenigen Stunden. Weil es zu traurig war, nach Bremen zu kommen, zu niemandem.