Sie sind auf dem Heimweg - zurück zum Licht. Ihre Klettergurte, Gummistiefel und Karabiner: abgewetzt und von Lehmkrusten überzogen. Ihre Gesichter: ausgelaugt, voller Schrammen und Dreck. Ihr Atem: Nebel, der sich in der kalten Luft auflöst. Sie folgen den Lichtkegeln ihrer drei Stirnlampen durch die Finsternis. Aber sie flachsen dabei, sie lachen. Sie haben Neuland entdeckt.

In der Riesending-Schachthöhle, im Untersberg an der deutsch-österreichischen Grenze bei Berchtesgaden, sind die Höhlenforscher Ulrich Meyer, Thomas Matthalm und Johann Westhauser auf einen Tunnelabzweig gestoßen, den vor ihnen niemals ein Mensch erblickt hat, drei Meter breit, die Wände von einem einstigen Wasserstrom glatt poliert. Er schien kein Ende zu nehmen – 1000 Meter tief im Gestein.

Euphorisch haben die Freunde den Gang vermessen, kartiert und sich immer weiter vorangewagt, bis sie keine Seile mehr übrig hatten, um sich zu sichern. Dann mussten sie umkehren.

Seit fast 40 Stunden sind sie nun unter Tage: Meyer, der damals 41-jährige Kopf der Gruppe – klar in Gedanken, drahtig und ausdauernd. Matthalm, vier Jahre jünger, ihr zugewandter, bedachter Erzähler mit breitem Kreuz. Und Westhauser, 53, der Zäheste unter ihnen: 1,70 Meter klein, stur und stämmig. Ein Schwabe, der wenig Worte verschwendet, aber von allen die schwersten Packsäcke trägt.

Eigentlich wollten die Forscher diesmal nur eine größere Expedition vorbereiten. "Ein kleineres Türle" sollte es werden, meint Westhauser. Umso mehr sehnen sie sich jetzt nach der Sonne, nach ihren Familien und nach etwas Warmem zu essen, das nicht aus Nudeln oder aus aufgegossenem Pulver besteht. Sie wollen nach Hause.

Untersberg / -1000 Meter / Pfingstsonntag / 8. Juni 2014 / 1.05 Uhr

Meyer, Matthalm und Westhauser machen sich an den Aufstieg. Gut drei Kilometer liegen von hier bis zum Eingang der Höhle vor ihnen – eine Strecke, die ihnen noch einmal alles abverlangen wird: Sie werden Engstellen zu passieren haben, durch die sie sich Zentimeter für Zentimeter hindurchquetschen müssen. Sie werden Canyons und steile, glitschige Lehmrampen queren. Und durch lotrechte Schächte klettern, manche mehr als 150 Meter hoch.

Nur an den Seilen, die sie verankert haben, können die Freunde darin emporsteigen: Dafür nutzen sie Klemmgeräte, die sich mit winzigen Zähnen im Seil verbeißen, und Trittschlaufen für die Füße.

Etwa zwölf Stunden, so schätzen die Forscher, müsste ihr Aufstieg dauern, ohne Pausen gerechnet. Bestimmt aber werden sie unterwegs nochmals schlafen; an mehreren Stellen im Labyrinth, die vor Wassereinbruch geschützt sind, haben sie dafür Vorräte, Isomatten und warme Schlafsäcke deponiert. Es ist alles bereit, und sie kommen gut voran, bewegen sich zügig und konzentriert bis zu einer Wegkreuzung, die sie "Große Halle" getauft haben. Hier, auf - 960 Metern, führt ein Seil in die Decke: zu einem trichterförmigen Ausgang ins nächste Höhlengeschoss.

Matthalm klettert voraus. Westhauser hilft ihm, er hält das Seil straff, dann gleiten die Steigklemmen besser nach oben. Währenddessen sucht Meyer sich ein paar Meter weiter einen geschützten Rastplatz, um sich in der Wartezeit noch ein Stück Schokolade zu gönnen.

"Seil frei!", ruft Matthalm, als er den nächsten, sicheren Absatz erreicht. Westhauser klinkt sich ein, zieht am Seil, er will gerade lossteigen. Da passiert es: Im Schlot über Matthalm löst sich ein Geschoss, vermutlich eine Lehmplatte, mächtig wie ein Foliant aus der Bibliothek. Es rast den Schacht hinab, mehr als 15 Meter im freien Fall. "Achtung, Stein!", schreit Matthalm nach unten.

Vergeblich. Mit voller Wucht trifft der Brocken auf Westhausers Kopf. Ein dumpfer Aufprall, dann Stille. Knapp einen halben Meter über dem Boden baumelt der Schwabe im Seil, leblos nach hinten gestreckt.

Ein Unfall, wie einem Albtraum entnommen: bewusstlos und schwer verletzt, eingeschlossen von Abermillionen Tonnen aus Kalkstein und Dolomit, beinahe 1000 Meter tief in der Erde und damit so weit vom Licht entfernt, dass auf eine Rettung zu hoffen zwecklos erscheint. Höchstwahrscheinlich wird Johann Westhauser nie mehr die Sonne erblicken.

Wann aber gibt man einen Verunglückten auf?

Das ist die Frage, um die diese Geschichte kreist. Jener Augenblick am Pfingstsonntag 2014, an dem Johann Westhauser in der Riesending-Schachthöhle sein Bewusstsein verliert, wird den größten und schwierigsten Rettungsversuch in Gang setzen, den es in Europa seit Langem gegeben hat. Er wird Menschen aus sieben Nationen zusammenbringen, die ihr Leben riskieren, um einem Verletzten zu helfen. 11 Tage, 10 Stunden, 14 Minuten lang.

Das Drama vom Untersberg wird Europa in Atem halten, die Höhlenforschung abrupt ins Rampenlicht der Gesellschaft stellen. Und bei einigen der Beteiligten wird es Wunden zurücklassen, die erst Jahre später so weit verheilen, dass die Retter sich minutiös an die Tage im Berg erinnern wollen.

So lassen sich die Details und verschiedenen Perspektiven auf das Geschehen zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Zu einer Geschichte, die deutlich macht, wie diese unwahrscheinliche Rettung am Ende gelingen konnte. Und wie die Fragen zu klären sind, die zurückbleiben: Weshalb wagen sich Pioniere der Höhlenforschung, die sich "Speläologen" nennen, ins Ungewisse? Welche Risiken nehmen Entdecker für ihre Neugier in Kauf?

Und: Was ist uns ein Menschenleben wert?

Unterwegs / -960 Meter / 8. Juni / 1.31 Uhr

Meyer springt auf; er will Westhauser aus dem Seil befreien aber er kann ihn nicht anheben, um die Steigklemme zu entlasten: 90 Kilogramm wiegt der Schwabe, schlaff hängt er in seinem violetten Klettergurt.

Verzweifelt schiebt Meyer sich mit den Knien als Stütze unter den Körper des Freundes. Das Taschenmesser, zum Kappen des Seils? Es liegt noch am Rastplatz, fünf Meter entfernt. Unerreichbar. Meyer brüllt in die Finsternis: "Er ist tot, Thomas! Der Johann ist tot!"

Ein, zwei Minuten des bangen Wartens. Doch dann beginnt Westhauser wieder röchelnd zu atmen. Er stöhnt. Meyer lässt ihn kurz los, holt das Messer und schneidet ihn aus dem Seil. Er legt Westhauser auf dem Felsboden ab. Zugleich kann Matthalm nun an dem freien Seil absteigen und ihm helfen. Der 37-jährige Matthalm kennt sich von allen im Riesending-Team am besten mit der Versorgung Verletzter aus. Schon seit Jahren hilft er in seinem Heimatort nahe Nürnberg bei der Feuerwehr; und auch für die Bergtouren, die er unternimmt, hat er sich lange damit befasst, wie er sich oder andere notfalls versorgen könnte, bis Rettung kommt.

Matthalm begutachtet seinen Freund, er nimmt ihm den Helm ab. Aus Westhausers Nase tropft Blut, aber keine Gehirnflüssigkeit. Er ist ansprechbar, kennt den eigenen Namen und seine Adresse. Die Pupillen: in Ordnung. Der Schädel: nicht gespalten. Doch der Aufprall hat durch die Kunststoffschale des Helms hindurch eine Platzwunde in die Kopfhaut gedrückt, gut zwei Finger lang – und wahrscheinlich ein Schädel- Hirn-Trauma ausgelöst.

"Ich muss mich nur mal kurz ausruhen ... und so ein bisserl sortieren", stammelt Westhauser. Mit Unterstützung der Freunde kriecht er zu einer Rettungsdecke, die sie auf dem Höhlenboden für ihn entfaltet haben, und legt sich hin. Meyer und Matthalm brauchen nicht viele Worte, um zu beschließen: Sie müssen Hilfe holen, und zwar sofort. Allein könnten sie Westhauser niemals den langen Weg bis zum Höhlenausgang hinaufziehen. Und von hier unten können sie auch keine Hilfe rufen.

Niemand würde sie hören. Ihre Mobiltelefone sind in der Tiefe so nützlich wie Brieftauben auf dem Mond. In der Regel nehmen die Höhlenforscher auf ihren Expeditionen daher ein Cave-Link genanntes Spezialgerät mit: einen Kasten, kaum größer als ein Taschenrechner, mit dem man Textnachrichten durch das Gestein senden und von der Oberfläche empfangen kann.

Ein geniales System, unendlich hilfreich beispielsweise, um vor Regenfällen gewarnt zu werden, die manche Höhlenpassagen in kurzer Zeit überfluten können. Oder um Retter zu alarmieren. Aber ausgerechnet bei dieser Tour haben die Forscher das Cave-Link-System zu Hause gelassen. Weil einer der Akkus defekt war.

Ihnen bleibt keine Wahl: Meyer, der Stärkste von ihnen, muss allein die zwölf Stunden zum Ausgang klettern. Am Stöhrhaus, der nächstgelegenen Berghütte auf dem Untersberg, soll er Alarm schlagen.

Matthalm bleibt beim Verletzten. Sein nächstes Problem dabei: Die drei Höhlenforscher haben auf dem Weg ihre Wasservorräte beinahe aufgebraucht, nur eine einzige Flasche mit knapp einem halben Liter ist jetzt noch übrig. Die nächste Quelle: mehr als eine Stunde entfernt – Hin- und Rückweg gerechnet.

Matthalm und Westhauser brauchen dringend mehr Wasser, außerdem Daunenjacken und Schlafsäcke. Ohne Bewegung und Schutz werden sie sonst bald erfrieren. Die Luft in der Unterwelt ist so kalt wie in einem Kühlschrank: ungefähr vier Grad Celsius.

Vielleicht aber haben sie Glück. Im oberen Teil des Höhlensystems müssten noch zwei Kameraden von ihnen unterwegs sein. Sie wollten ein Schlauchboot hinabbringen, für die Erkundung eines türkisblauen unterirdischen Sees. Falls Meyer sie abfängt, könnte einer der beiden die nötige Ausrüstung aus dem nächstgelegenen Lager, dem Biwak V, bis an den Unfallort schleppen, während er selbst mit dem anderen weiter aufsteigt. Falls nicht, muss Meyer allein die Sachen einsammeln und zurückklettern. Mindestens 24 Stunden, vielleicht auch mehr, würden sie für die Rettung dadurch verlieren. Vielleicht zu viel.

Meyer greift nach dem Rest ihres Aufstiegsseils. Es ist gerade noch lang genug, um mit den Steigklemmen daran Halt zu finden.

Draußen, in einer ruhigen, warmen Juninacht, scheint der Mond auf den Untersberg.Wie ein von Riesen dahingeworfener Felsthron ragt der Gebirgsstock über das Berchtesgadener Land, über den Nordrand der Alpenkette – seit Erdzeitaltern zerfressen von Regen- und Schmelzwasser.

Rund 350 Höhlensysteme haben Speläologen im Untersberg schon entdeckt. Darunter, im Jahr 2002, auch den ersten Teil jenes Schachtsystems, das inzwischen als längste und tiefste Höhle in Deutschland gilt. Seine Gänge verzweigen sich, soweit bislang bekannt, über 21 Kilometer weit; ihr tiefster Punkt: 1149 Meter unter der Erde. "Was ist denn das für ein Riesending?!", soll einer der Pioniere damals gerufen haben. So kam die Höhle zu ihrem Namen.

Jahr für Jahr haben Gruppen der Arbeitsgemeinschaft für Höhlenforschung Bad Cannstatt, der Matthalm, Meyer und Westhauser angehören, seither die Unterwelt weiter ausgelotet, zuerst nur an Wochenenden, später dann auf wochenlangen Expeditionen, für die sie mühsam ihre Urlaubstage zusammenklaubten.

Jede Tour gleicht dem Aufbruch zu einem Himalaya-Gipfel – nur dass sie nach unten führt. Insgesamt acht Biwaks haben die Speläologen im Riesending eingerichtet. Sie ziehen etappenweise voran, kartieren jede Abzweigung, die sie aufspüren, und nehmen im Auftrag von Forschungsinstitutionen in München und Salzburg unterwegs Wasser- und Sedimentproben.

Die Riesending-Schachthöhle zählt zu den ausgedehntesten unterirdischen Labyrinthen Europas und ihr Entdecker-Team zu den versiertesten in der Speläologenszene. Dabei schätzen die Forscher, dass sie ihre Erkundung noch jahre-, vielleicht sogar jahrzehntelang fortsetzen könnten. Das Riesending sei "ein Monster. Ein Lebenswerk", so sagen sie.

Dass es stockdunkel, einsam und kalt darin ist, macht ihnen nichts aus. Sie haben sich an die Ausgesetztheit gewöhnt, haben sich stets langsam und vorsichtig in das Ungewisse vorangetastet. Und die Faszination dafür hat sie immer weiter hinabgezogen.

Die Freunde haben ihrer Erfahrung vertraut; wenn sich einer mal unwohl fühlte, sind sie ohne zu zögern umgekehrt. Meist aber haben sie die Stille im Berg genossen. Die Ferne. Die Pracht der verborgenen Katakomben. Bis zu diesem Moment.

Untersberg / -900 Meter / Zwei Stunden nach dem Unfall

Ulrich Meyer, Familienvater und Geodät am Astronomischen Institut der Universität Bern, ist kein Muskelprotz. Und mit seiner besonnenen, sanften Stimme wirkt er nicht wie ein Draufgänger. In Höhlen aber, sagen die, die ihn kennen, setzt Meyer gewaltige Kräfte frei, bewegt sich schnell und geschickt wie nur wenige andere; ganz besonders im Riesending. Er hat die Erforschung des Labyrinths mit dem größten Enthusiasmus im Team vorangetrieben, ihm ist fast jede Stufe und jeder Winkel darin vertraut.

Viele Male ist Meyer die Schächte hinauf gestiegen, oft mit schwerem Gepäck. Diesmal allerdings schleppt er Gedanken mit sich, die schwerer auf ihm lasten als Dutzende Packsäcke voller Haken und Karabiner.

Hätte er Westhauser, seinem Freund, nur gesagt, dass er sich nicht so nah an den Schacht stellen solle, wirft Meyer sich vor. Wieder und wieder sieht er den Unfall vor sich. Er hadert damit, wie unwahrscheinlich ein Steinschlag im Untergrund ist, viel seltener als an Felswänden in der Sonne: Die Höhle ist seit Jahrtausenden ausgewaschen, es gibt weniger Erosion, keine Gämsen und Steinböcke, die Geröll lostreten könnten.

Der Brocken hat sich aus der Höhlendecke gelöst, ohne dass einer der Höhlenforscher ihn auch nur berührte. Ein Zufall: Sie waren einfach im falschen Moment an der falschen Stelle. Aber was nützt es?

Für ihre Expeditionen haben die Speläologen sich früh ein Notfallkonzept zurechtgelegt. Deshalb liegen die Ausrüstungslager so dicht beieinander. Deshalb vereinbaren die Forscher stets feste Rückmeldezeiten mit einem Freund als Kontaktperson, führen Rettungsfolien und starke Medikamente mit sich.

Außer kleineren Prellungen, Schürfwunden und einem angebrochenen Finger haben sie nie Blessuren davongetragen. Aber sie waren darauf eingestellt, eine verrenkte Schulter oder ein gebrochenes Schienbein im Untergrund auszukurieren – notfalls gar über Wochen.

Nur den Gedanken an eine Verletzung, für die ein rascher Transport an die Oberfläche vonnöten sein könnte – den haben die Forscher stets verdrängt. "Sonst hätten wir gar nicht aufbrechen können", meint Meyer. Ein Bergsteiger oder Wanderer dürfe sich schließlich auch nicht zu oft vor Augen halten, dass er trotz aller Vorsicht abstürzen könnte. "Das lähmt."

Es gibt keine Wildnis ohne Gefahren. Wer in die Berge geht, nimmt das still mit in Kauf. Und so waren die Höhlenforscher eigentlich selbst davon überzeugt: Aus den tieferen Kavernen der Riesending-Höhle wäre die Rettung eines Verwundeten ohnehin nicht zu schaffen. Die Schächte sind dafür zu gewaltig, die Gänge zu unwegsam. Hier dürfe ein Unglück schlicht nicht passieren.

Untersberg / -960 METER / Vier Stunden nach dem Unfall

Matthalm hat alle Lampen gelöscht, er möchte die Akkus schonen, und er fürchtet sich nicht in der Finsternis. Was ihm Sorgen macht, ist die Kälte.

Aus Rettungsfolien und Schnüren, Gummistiefeln und Steinen hat er ein Zelt gebaut, das Westhauser notdürftig vor dem Auskühlen schützt. Mit einem Gaskocher erhitzt er den spärlichen Wasservorrat, dann drückt er dem Freund die Flasche auf die Brust. Ein erster Erfolg: Westhauser zittert nicht mehr, seine Lippen sind nicht mehr blau.

Meistens rührt er sich nicht, ist bewusstlos, liegt vielleicht im Koma. Wie lange werden sie es so aushalten?, fragt sich Matthalm. Er möchte aufbrechen, um doch mehr Wasser zu holen. "Langsam, langsam", murmelt ihm Westhauser zu. Da bleibt Matthalm sitzen, aus Angst, sein Freund könnte sich erbrechen und daran ersticken.

Er singt Westhauser Lieder vor. Stellt ihm Rechenaufgaben, damit sein Gehirn aktiv bleibt. Er betet, kocht wieder das Wasser auf, erzählt dem Schwaben Geschichten von ihren gemeinsamen Touren. Sieben Stunden lang.

Dann hört Matthalm aus den Passagen über der Unfallstelle ein Rumpeln. Ein Lichtstrahl fällt in die Halle, eine Gestalt seilt sich ab. Es ist ihr Speläologen-Freund Florian Schwarz, der im oberen Teil der Höhle gemeinsam mit Rainer Bornschlegl, seinem Begleiter, noch unterwegs war. Ulrich Meyer hat ihn dort abfangen und zurückschicken können!

Schwarz, 52, seit Jahren wie Meyer einer der engagiertesten Höhlenforscher am Untersberg, bringt eine Daunenjacke und Wasserflaschen, Verpflegung und Brennstoff, einen Schlafsack und Handschuhe aus dem Biwak mit. "Uli war durchgefroren und ziemlich fertig", berichtet er Matthalm. "Aber er wollte sich nur kurz ausruhen und dann mit Rainer weiter zum Ausgang hoch."

Gemeinsam hüllen sie Westhauser in den Schlafsack ein, Matthalm bekommt die Jacke. Höchste Zeit für sie, denkt sich Schwarz. Er bricht nochmals zum Biwak auf: Sie brauchen für den Verunglückten mehr Schlafsäcke und mehr Wasser.

Salzburg / Pfingstsonntag um 14.13 Uhr / 12 Stunden und 43 Minuten nach dem Unfall

Vom Fenster seines mit Steinen und Bergkristallen geschmückten WG-Zimmers aus könnte Georg Zagler den Untersberg sehen. Gerade jedoch hat er dafür keinen Blick: Er hat ausgeschlafen, nachdem er am Abend zuvor, wie so oft, am Computer noch Messdaten aus der Unterwelt überarbeitet hatte. Jetzt sitzt er in seiner Küche beim Brunch.

Der 44-jährige Geologe und Höhlenforscher, austrainiert, blond und eigensinnig, erkundet seit Jahren die Kolowrathöhle im Untersberg, ein Schachtsystem ähnlich groß und verzweigt wie das Riesending. Auch die Speläologen der Arbeitsgemeinschaft Bad Cannstatt hat Zagler mehrmals auf ihren Touren begleitet. Irgendwo im Gestein müsse es eine Verbindung zwischen den beiden Höhlensystemen geben, hofft er. Sie zu entdecken, das wäre sein Traum.

Zaglers Telefon klingelt, am Apparat: Rainer Stephan, der Stuttgarter Außenkontaktmann der Forschergruppe Bad Cannstatt. "Johann hat sich im Riesending schwer verletzt, Georg!", sagt er. "Uli ist jetzt am Stöhrhaus und hat von dort den Alarm ausgelöst. Kannst du helfen?"

Zagler ruft sofort Meyer an, der abgekämpft auf der Berghütte wartet: Der Riesending-Forscher hat eine Odyssee hinter sich. Er ist unter Tage lange allein geklettert, hat in den vergangenen 28 Stunden nur eine halbe Stunde geschlafen.

Und als er endlich, im gleißenden Sonnenlicht, an der Berghütte auf dem Gipfelplateau ankam, wollte er zunächst eine Reihe von österreichischen Höhlenforschern alarmieren, die viel Erfahrung mit Notfällen in tiefen Schachtlabyrinthen haben. Nur hat er kaum jemanden erreicht: Es ist Pfingsten, viele sind selbst unterwegs im Gebirge.

Also hat Meyer sich über die Telefonnummer 112 an die deutsche Bergwacht gewandt. Sie ist seit einigen Jahren unter anderem auch für Rettungsaktionen in Höhlen zuständig. Doch die Verantwortlichen sind mit Meyer am Telefon schnell übereingekommen: Die Riesending-Schachthöhle ist ein Spezialfall, so groß und tief, dass nur wenige Bergretter ihr gewachsen sein werden.

Es gibt keine andere Höhle dieses Kalibers in Deutschland, es fehlt an Erfahrung. Die Bergwacht allein wäre mit einem Rettungsversuch überfordert, sie braucht Hilfe von Spezialisten aus ganz Europa. Als Erstes jedoch braucht sie dringend einen Experten, der sich in den Schächten der Riesending-Höhle auskennt und einen Stoßtrupp zur medizinischen Erstversorgung hin abführen kann. Einen wie Zagler.

Der Österreicher versteht sofort: "Ich bin in 60 Minuten da", sagt er, packt seine Höhlenmontur zusammen und bricht mit dem Auto auf nach Marktschellenberg. Von dort soll ein Hubschrauber ihn gemeinsam mit Freiwilligen der Bergwacht zum Eingang der Riesending-Höhle fliegen. Kurz vor dem Ziel hält Zagler noch einmal an: Er besorgt Sprühdosen mit gelber Farbe, um in der Tiefe den Weg zu markieren.

Untersberg / -960 Meter / 14 Stunden nach dem Unfall

Mit dem Nachschub aus Schlafsäcken, Rettungsdecken und einem Fleeceoverall haben Matthalm und Schwarz den verwundeten Westhauser weiter in einen Kokon gebettet und ruhen sich nun selbst etwas aus.

Da beginnt es neben ihnen im Lager plötzlich zu rascheln: Westhauser wühlt sich keuchend aus seinem Nest, reißt die Arme zur Seite, er bebt und zittert, von Krämpfen geschüttelt. Sein Körper versteift sich wie eine Eisplatte.

Schwarz und Matthalm versuchen, ihren Freund zu beruhigen. Aber sie können nichts tun. Westhausers Augen zucken unkontrolliert. Dann sinkt er in sich zusammen. Völlig erschöpft. Matthalm und Schwarz stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Westhausers Zustand hat sich bedrohlich verschlechtert, der Krampfanfall zeigt, dass die Hirnschwellung sich ausdehnt.

Das müssen sie so schnell wie irgend möglich den Rettungsmannschaften oben erzählen. Was bedeutet: Einer von ihnen muss aufsteigen. Kurze Bedenkzeit, dann sind sie sich einig: Schwarz wird vorausgehen, Matthalm bleibt nochmals allein mit Westhauser in der Tiefe zurück.

L'Isle-Sur-le-Doubs, Frankreich / 8. Juni / 18 Stunden nach dem Unfall

Auf dieses Pfingstwochenende hatte Rolf Siegenthaler sich schon lange gefreut: Zusammen mit seiner Familie besucht er den Höhlenforscherkongress in der Region Bourgogne-Franche-Comté, inder Nähe von Besançon. Guter Wein, gutes Essen. In einem Festzelt tauschen sich die Forscher tagsüber aus, abends tanzen sie.

Siegenthaler ist 40 Jahre alt. Er zählt zu den erfahrensten Speläologen der Schweiz und verkauft Helmlampen, deren LED-Technik er gemeinsam mit einem Freund entwickelt hat.

Zudem führt Siegenthaler als "Rettungsobmann der Region 6" in Bern regelmäßig die Einsätze der Speleo-Secours, einer freiwilligen Elitetruppe, in der sich die besten Höhlenforscher der Schweiz für Rettungsaktionen in tiefen Schächten und Gangsystemen zusammengetan haben. Und deshalb erhält Siegenthaler nun einen Anruf der Bergwacht Bayern, der ihn aus der Wochenendstimmung reißt: Unfall im Riesending, -1000 Meter. Ob die Speleo-Secours helfen kann?

In seinem schwarzen Notizbuch vermerkt Siegenthaler den Zeitpunkt seiner Benachrichtigung. Dann alarmiert er seinen Freund und Kollegen Andy Scheurer, Obmann der Ostschweiz, Kolonne 7.

Ihr Plan: Scheurer wird mit der ersten Gruppe von Spezialisten nach Deutschland zur Höhle fahren, "auf Platz", wie sie sagen. Siegenthaler plant unterdessen weiter voraus. Ihnen beiden ist klar, dass "ein Dutzend Experten", wie erst gedacht, niemals genügen werden, um Johann Westhauser aus der Höhle herauszubringen.

Der Verunglückte ist laut Meldung bewegungsunfähig, die Helfer werden ihn höchstwahrscheinlich in einer Spezialtrage festschnallen müssen. Aber damit er in diesem Zustand durch alle Klüfte des Riesendings manövriert werden kann, müssen sie jetzt bereits überlegen, wie sie diese Passagen mit Seilen, Haken und Trittstiften aus Metall präparieren. Vielleicht brauchen sie gar Spezialisten, die einen Durchschlupf im Fels zentimetergenau weiter aufsprengen.

All das wird Tage, womöglich Wochen dauern, schätzen die Schweizer. Doch wie vielen Höhlenforschern können sie solch einen anspruchsvollen, riskanten Einsatz zutrauen? Und wo treiben sie auf die Schnelle genügend Notärzte auf?

Untersberg / -960 Meter / 19 Stunden nach dem Unfall

In frühestens sechs Stunden, hat Matthalm sich ausgerechnet, könnte ein Arzt es zu ihnen hinab in die Tiefe schaffen. Ob das reichen wird? Manchmal zweifelt er: wenn die Krämpfe zurückkommen und seinen Freund zu zerreißen scheinen. Wie jetzt. Westhauser beginnt wieder, unkontrolliert zu zucken, ein Blubbern begleitet seinen Atem. Er ist so steif, dass Matthalm seine gesamte Kraft einsetzen muss, um den Oberkörper des Forschers ein wenig aufzurichten. Er will ihn entlasten, die Hirnschwellung scheint den Schluckimpuls lahmzulegen.

Da reißt Westhauser seine Augen auf, die von Schwellungen blau umrandet sind. Seine Pupillen: riesig und grenzenlos schwarz. Matthalm leuchtet mit seiner Stirnlampe in die Augen, um den Pupillenreflex zu testen. Westhauser zuckt nicht. Kein Hauch einer Reaktion. Und dann kollabiert er: kein Atem, kein fühlbarer Puls.

Matthalm beginnt sofort, rhythmisch auf Westhausers Brust zu pressen – eine Herzdruckmassage, wie er sie von der Feuerwehr kennt. Sie gelingt: Westhauser kehrt zurück, er fängt wieder zu atmen, zu röcheln, zu blubbern an. Ein Etappensieg, ein wenig dem Ende abgerungene Zeit. Bis, knapp zwei Stunden später, der nächste Krampf anschwillt, Westhauser wieder wegtritt, minutenlang, und Matthalm ihn in der Finsternis reanimieren muss. Wieder und wieder.

Er schnürt Westhausers Schlafsack mit Seilen wie eine Salamiein, damit sein Freund in den Zuckungen nicht das Lager zerreißt. Und damit Westhauser Wasser aufnimmt, obwohl er nicht richtig schlucken kann, tunkt Matthalm für ihn eine Mullbinde in den Wassertopf. Gesichert mit einem Bindfaden legt er sie dem Verletzten vorsichtig in die Backe. So döst Westhauser ein.

Auch Matthalm ist müde. Aber er darf nicht schlafen, nicht fortgehen. Nickt er auch nur Minuten zu lange ein, könnte sein Freund im nächsten Krampf sterben oder sich, in dem Bündel verheddert, die Knochen brechen. Also stellt Matthalm auf seiner Armbanduhr den Alarm ein, der ihn alle 15 Minuten erinnert, Wache zu halten – und legt dann den Kopf seines Freundes in seinen Schoß.

Die Krampfanfälle verdichten sich, aus den Abständen von zwei Stunden werden erst 45, dann 30, dann 20 Minuten. Westhausers Kräfte schwinden. Jetzt geht es aufs Ende zu, denkt Matthalm.

Für einen kurzen Moment überlegt er, ob er die Schmerzen des Freundes verkürzen, ihm weiteres Leiden vielleicht ersparen sollte. Kurz darauf wiederum lässt ihn dieser Gedanke erschaudern. Ein weiterer Krampf kommt, er wischt die Verzweiflung fort. Keine Zeit, um zu grübeln. Matthalm wendet sich wieder Westhausers Puls zu, entschlossen: Er wird seinen Freund nicht im Stich lassen. Er wird ihn begleiten, bis es vorbei ist. So oder so.

Untersberg / 1843 Meter über Normalnull / 8. Juni 2014 / Am frühen Abend, 16 Stunden und 25 Minuten nach dem Unfall

Am Eingang zum Riesending ist das Gipfelplateau so zerklüftet, dass die vier Retter des ersten Stoßtrupps sich aus dem schwebenden Hubschrauber abseilen müssen: Einen höhlenerfahrenen Arzt hat die Bergwacht so schnell nicht auftreiben können. Aber ein Rettungssanitäter aus Berchtesgaden, der 29-jährige Stephan Bauhofer, will versuchen, sich zum Verletzten hinabzukämpfen.

Gemeinsam mit Georg Zagler und zwei Begleitern der Bergwacht schwebt er in den Abgrund hinab. Ein enger Felsspalt, durch den sie – am Seil gesichert – nur langsam hindurchrobben können, schluckt den letzten Rest Sonnenlicht. Darunter tut sich eine Finsternis auf, die endlos erscheint wie das Weltall.

Einer der beiden Helfer dreht hier bereits um. Etwas tiefer, am Boden der großen Schlucht, gibt auch der zweite Bergretter auf: Er kommt zu langsam voran, droht, den Anschluss ans Team zu verlieren.

Auch Stephan Bauhofer war noch niemals zuvor in einer derartigen Höhle; doch er vertraut seiner Kraft und der langjährigen Erfahrung als Alpinist. Zagler und er beschließen, zu zweit weiter abzusteigen. Der Österreicher klettert voraus und markiert den Weg mit der gelben Farbe. Er ist beeindruckt, wie sicher sich sein Begleiter in dieser fremden Umgebung bewegt.

Umgekehrt spürt der bayerische Sanitäter: Ohne die Hilfe des Höhlenforschers wäre der Abstieg für ihn nicht zu schaffen. Er, der gewohnt ist, Verunglückten in den Bergen beruhigend beizustehen, vertraut Zagler hier in der Höhle nun selber sein Leben an.

Um 21.15 Uhr treffen die beiden am Biwak III, etwa 700 Meter unter der Oberfläche, auf Florian Schwarz. Er schildert ihnen Westhausers Zustand und klettert dann weiter in Richtung Höhlenausgang. Zagler und Bauhofer setzen den Weg in die Tiefe fort – bis sie schließlich gegen 1.00 Uhr, im unglaublichen Tempo von nur rund sieben Stunden, die "Große Halle" erreichen, in der Matthalm bei Westhauser kauert.

Der Verletzte bewegt sich nicht mehr. Aber Matthalm gibt den zwei Helfern mit einem Kopfnicken zu verstehen: Er lebt noch. Achtmal hat Matthalm ihn in den vergangenen Stunden wiederbelebt. Zagler hat viele Touren mit Westhauser unternommen, er weiß, wie stoisch der Schwabe selbst heikle Situationen im Untergrund meistern kann. Doch als Zagler ihn jetzt auf dem Lehmboden liegen sieht, denkt er: Sie werden ihn nur noch beim Sterben begleiten können, so schwach ist er.

Abwechselnd reden die drei ihm zu, sie kochen Spaghetti und Suppe, versuchen ihn zu ermuntern, ein wenig zu trinken. Er reagiert kaum. Plötzlich jedoch rappelt Westhauser sich aus dem Lager auf: Er müsse sich seine Gummistiefel anziehen, sagt er. Ein letztes Aufbäumen vor dem Tod?

Es währt kurz. Westhauser muss nur Wasser lassen, dann kriecht er ins Zelt zurück. Beruhigt hören Zagler, Matthalm und Bauhofer, wie der Schwabe zu schnarchen beginnt.

Marktschellenberg / 9. Juni / Tag 1 nach dem Unfall

Auf einer Wiese im Tal, etwa 4,5 Kilometer vom Eingang zur Riesending-Höhle entfernt, hat die Bergwacht ihr Basislager errichtet. Ein Container dient als Büro; Höhlenkarten, Skizzen und gelbe Notizzettel pflastern die Wände. Dutzende Helfer warten in Zelten auf ihren Einsatz.

Aber die Rettungsaktion ist blockiert. Seit ein Uhr nachts ist ein erster, höhlenerfahrener Notarzt aus Österreich auf dem Weg zu dem Verletzten. Wann er die Unfallstelle erreichen könnte, ist unklar. Solange jedoch kein Arzt eine Diagnose stellt und den Transport des Patienten freigibt, stecken die Einsatzleiter in einem fatalen Dilemma: Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ist das Risiko eines Rettungsversuchs vielleicht zu groß?

In Steilwänden oder auf Eisfeldern über Tage vertrauen Bergretter meist auf Hubschrauber, um Verletzte zu bergen. Damit können Patienten, sobald ihr Zustand stabil ist und es das Wetter erlaubt, binnen kürzester Zeit ins Krankenhaus geflogen werden. In Höhlen jedoch ist es viel komplizierter; hier hängt der Erfolg einer Rettung allein vom Geschick, von der Kraft und Übersicht der Helfer selbst ab. Der Verletzte kann nur per Hand und mit Seilen im Berg bewegt werden, Meter für Meter, jedes einzelne Gramm des für die Rettung benötigten Materials müssen Menschen hinabtragen, jede Schraube und jeden Bohrhaken, jede Schmerztablette und jeden Teebeutel.

Zugleich aber können die Retter sich in der Höhle nur langsam bewegen: Viele Schächte sind eng, jeder Schritt verlangt Vorsicht, in die Seile können sich in der Regel nicht zwei oder mehr Personen zugleich einhängen. Zudem riskieren die Helfer beim Abseilen mit ihren Packtaschen, die sie "Schleifsäcke" nennen, Steinkiesel loszuschlagen. Deshalb darf jeder nur einen einzigen Schleifsack tragen. Auf umso mehr Schultern müssen die Lasten bei einer Rettung verteilt werden.

Ohne zu wissen, ob Westhauser noch lebt und die Mühen eines Transports überhaupt überstehen kann, wollen die Einsatzleiter aber zunächst nur so wenige Rettungskräfte wie möglich ins Riesending schicken. Sie fürchten das Risiko eines Folgeunfalls: Ein einziger kleiner Fehler, ein falscher Tritt, der Gesteinsbrocken löst, ein übermüdeter, falscher Handgriff am Seil, und es könnte noch mehr Verletzte, womöglich gar Tote geben. Der Unfall würde zur Katastrophe.

Die gilt es unbedingt zu vermeiden: Die Sicherheit der beteiligten Helfer hat oberste Priorität. Doch so rennt die Zeit davon, die Westhausers Leben retten könnte. Seit 30 Stunden bereits liegt er schwer verletzt in der Erde.

Und er wird weiter auf Hilfe warten müssen. Denn in der Einsatzzentrale trifft aus der Höhle die bittere Nachricht ein: Der österreichische Arzt musste aufgeben. Als er den Abstieg am Seil begann, hatte er zuvor lange gearbeitet: Er kam direkt aus seiner Schicht beim Flugrettungsdienst an den Untersberg.

An der Kante zu einem Wasserfall, in rund 500 Meter Tiefe, haben ihn dann seine Kräfte verlassen. Der 41-Jährige fühlte sich den Naturgewalten auf einen Schlag schutzlos ausgeliefert, überfordert, so sagt er später, "wie ein Wanderer, der auf den Mount Everest gebeamt wird". Und er sah ein: Trotzdem weiterzugehen wäre verantwortungslos. Er konnte nur umkehren.

Was für ein Rückschlag! Die Hoffnung der Retter ruht jetzt allein auf der Erste-Hilfe-Gruppe der Schweiz, die in der Höhle noch unterwegs ist, sowie auf zwei Ärzten aus Österreich und Italien, die am nächsten und übernächsten Tag mit trainierten, ausgeruhten Begleitern zum Unfallort aufbrechen wollen.

Untersberg / -960 Meter / 10. Juni / Tag 2 nach dem Unfall

Am Boden der "Großen Halle", an einer der wenigen einigermaßen ebenen Stellen im ganzen Höhlensystem, halten Zagler, Matthalm und Bauhofer nun seit mehr als 24 Stunden bei Westhauser Wache. Ihre Zuversicht schwindet. Da hören sie Stimmen, sie horchen ungläubig auf. Tatsächlich! Endlich kommt Hilfe.

Ein Freund aus dem Riesending-Team und ein Höhlenretter aus Österreich seilen sich zu ihnen ab. Kurz darauf folgt die Erste-Hilfe-Gruppe der Schweizer Speleo-Secours. Sie hat einen Rettungssanitäter dabei, der Bauhofer unterstützen kann, vor allem aber ein Cave-Link-Gerät – eine erste Verbindung also zur Außenwelt.

Und ein italienisches Team bringt – wiederum Stunden später – die beiden Notärzte: Verbissen haben sie sich mithilfe ihrer Begleiter durch alle Schluchten der Höhle, durch Röhren und Zweifel gerungen. Aber jetzt sind sie da.

Die Ärzte geben Westhauser Infusionen und senden am 11. Juni um 17.25 Uhr die Diagnose nach draußen: Der Verunglückte ist zwar ansprechbar, aber stark dehydriert. Sein rechtes Jochbein ist durchgebrochen. Sein linker Arm ist gelähmt, auch die linke Gesichtshälfte. Er spricht sehr undeutlich, eine Folge des Schädel-Hirn-Traumas. Eigentlich müsste er auf der Intensivstation liegen.

Kann man ihm die Strapazen eines Transports durch die Tiefe überhaupt zumuten, oder wird gerade dies ihm die letzte Kraft rauben? Die Ärzte wollen noch warten. Sie hoffen, dass Westhauser sich im Liegen etwas erholt. Matthalm und Zagler hingegen machen sich an den Aufstieg: Sie wissen ihren Freund nun in den denkbar besten Händen; und Matthalm würde sich gern endlich bei seiner Familie melden.

In einem der oberen Canyons treffen die beiden auf eine Gruppe von Höhlenrettern, die Schlafsäcke und Verpflegung hinabbringen. Einige kauern reglos zwischen den Felsen, verfroren und schockiert von den Ausmaßen dieses lebensfeindlichen schwarzen Lochs, in das sie geraten sind.

Einer wirft Zagler ermattet zu: "Der da unten stirbt eh. Warum sollten wir uns beeilen?" Dann trottet er weiter, den Gang hinab, bis sein Lichtschein sich langsam in der Dunkelheit verliert.

Berchtesgaden / 11. Juni / Tag 3 nach dem Unfall

Die Retter sind umgezogen: Die Bergwacht steuert den Einsatz nun von der Feuerwehrwache in Berchtesgaden aus. Und hier rollt eine einzigartige Woge der Unterstützung an.

Die Nachricht vom Unglück hat sich in der Speläologenszene herumgesprochen. Immer neue Gruppen von Freiwilligen treffen aus Österreich und Italien, aus der Schweiz und aus Kroatien am Untersberg ein. Sie wollen "mit anpacken", den verunglückten Westhauser, einen von ihnen, der "weit vorausgegangen ist", wie ein Italiener sagt, schleunigst ans Licht zurücktragen. Viele der Helfer selbst jedoch sind noch niemals in solchen Tiefen gewesen.

Die Einsatzleitung ringt um den Überblick. Mehr als 100 Speläologen gilt es auf einmal zu koordinieren; und in der Welle der Hilfsbereitschaft prallen Kulturen aufeinander: Die Forschergruppen verwenden unterschiedliche Bohrer, Schrauben und Seiltechniken, sie nutzen Fachbegriffe, die außer ihnen niemand versteht.

Wie soll dies in der Höhle alles zusammenpassen? Und wie kann man die Helfer davor bewahren, die eigenen Kräfte zu überschätzen und so womöglich noch weitere Retter mit in den Abgrund zu ziehen?

Die Freiwilligen werden ungeduldig. "Niemand spricht mit uns!", beschweren sich manche der Italiener: "Wollt ihr unsere Hilfe nicht annehmen?" Auch Matthalm und Zagler, die es aus der Riesending-Höhle herausgeschafft und per Hubschrauber Berchtesgaden erreicht haben, würden die weitere Rettung gern unterstützen und ihre Ortskenntnis in die Planung einbringen.

Doch die Einsatzleitung weist sie zurück – als Freunde und Unfallbeteiligte seien sie zu aufgewühlt. Eine Standardregel im Rettungsdienst: Ersthelfern die Verantwortung abzunehmen, damit sie innerlich loslassen können. Aber sollte sie auch für diese extreme Unterwelt gelten, die außer ihren Entdeckern doch kaum jemand überblicken kann?

Matthalm und Zagler protestieren. Sie werden laut, fühlen sich ausgeschlossen. "Das Chaos im Tal hat mir mehr Angst gemacht als die Zeit in der Höhle", sagt Matthalm. Es nützt nichts. Die Einsatzleiter befragen sie nur ausführlich zu Westhausers Zustand, dann schickt man sie – wie schon Meyer und Schwarz in den Tagen zuvor – nach Hause. Sie sollen sich ausruhen.

Untersberg / -900 Meter / 12. Juni / Tag 4 nach dem Unfall

Eine Gruppe von Höhlenrettern arbeitet sich durch die Tiefe. Im Schlepptau: die Trage, auf der sie Westhauser festschnallen wollen. Sie werden sie mit Bauschaum aussprühen, der, von Folien bedeckt, passgenau aushärten und so den Körper des Unfallopfers schützend umfassen soll. Und auch einen Spezialhelm für Westhausers Kopf haben sie im Gepäck, mit Halskrause, Kinnschutz und aufklappbarem Visier.

Noch bevor sie am Unfallort ankommen, bestätigen die zwei Ärzte des Teams per Cave-Link von dort: Der Verunglückte ist transportfähig, von ihnen aus kann es losgehen. Doch es geht nicht. Zu viele Höhlenpassagen sind für den Patiententransport noch nicht ausgestattet.

Berchtesgaden / Tag 4 nach dem unfall / 17 Uhr

Eigentlich war Rolf Siegenthaler nach seiner Rückkehr aus Frankreich mit dem Plan zum Untersberg aufgebrochen, selbst in die Höhle zu steigen und beim Transport des Verletzten zu helfen. Doch als er die Feuerwehrwache in Berchtesgaden betritt und mit seinem Schweizer Kollegen Scheurer spricht, sieht er ein: Er wird sie fürs Erste nicht mehr verlassen. Er wird in der Planung gebraucht. Die Rettung droht zu entgleisen, bevor sie richtig begonnen hat.

Zu viele Helfer warten seit Tagen auf ihren Einsatz. Zu viele verlieren, weil es so langsam vorangeht, den Glauben an den Erfolg. Die Untätigkeit zermürbt sie, und in der Unterwelt könnten Zweifel am Sinn der Mission sie zu Fehlern verleiten.

Die Bergwacht indessen steht unter extrem hohem Druck: Sie hat noch nie einen Einsatz von diesem Ausmaß dirigiert. Auf Scheurer wirkt das Team schon seit Tagen zu zögerlich, es will nichts falsch machen. "Da müssen wir deblockieren", sind die Schweizer sich einig. "Sonst endet es arg."

Die internationalen Vertreter der Höhlenretter drohen der Bergwacht an, sich zurückzuziehen, falls der Einsatz sich nicht beschleunigt. Die Schweizer vermitteln, es ist eine Gratwanderung zwischen gebotener Vorsicht und möglichem Tatendrang, bis die Gruppen sich einig werden: Die Bayern kümmern sich weiter um die komplexe Logistik draußen am Berg. Die Höhlenretter hingegen bestimmen die Schritte, die unter Tage erfolgen müssen.

Und so dreht sich die Stimmung. Jeder weiß nun, was zu tun ist; die Rettung nimmt wieder Fahrt auf. Mit neuem Mut ziehen Speläologenteams aus Italien, Österreich, Kroatien und Deutschland hinab in die Tiefe. Endlich gibt es einen gemeinsamen Plan.

Einige Mannschaften, besetzt mit je vier verlässlichen Speläologen, sollen sich darauf konzentrieren, für alle anderen die Wege im Untergrund sicher auszubauen: Sie räumen in steinschlaggefährdeten Schächten loses Geröll von den Vorsprüngen oder sammeln es notfalls in Schleifsäcken auf. Größere Brocken fixieren sie mit Bauschaum.

In Steilwänden bringen sie Sicherungshaken und Seile an, meist zwei bis drei Strecken nebeneinander, eine für den Verletzten in seiner Trage, ein bis zwei weitere für Begleiter. Und wo die Felsen zu glatt sind, um mit den Füßen sicheren Halt zu finden, bohren sie Trittstifte ein, die stiefelbreit aus den Felsen ragen.

Die "Wegebau-Truppen" arbeiten parallel in drei Abschnitten: eine im Höhlenbereich bis 500 Meter Tiefe, eine in den sehr steilen Passagen zwischen -500 und -1000 Metern, die dritte in den zerklüfteten, langen Gängen, die weiter zum Unfallort führen.

Andere Höhlenretter eilen währenddessen voraus: Sie bringen neue Medikamente zur Unfallstelle, platzieren unterwegs Cave-Link-Geräte sowie ein Telefonkabel, das an jedem Punkt angezapft werden kann – ein unerlässliches, mehrwegiges Verbindungsnetz, das über einen Zwischenposten der Bergwacht am Höhleneingang per Funk bis zur Einsatzleitung im Tal führt.

Wieder andere Helfer, die "Spezialisten", bereiten in den schwierigsten Stellen der Riesending-Höhle, in Schloten und Steilstufen, zugleich Flaschenzüge und Seilbahnen für den Patiententransport vor: Sie bohren Verankerungen für Seilrollen in die Felsen, an denen man Westhauser in der Trage, wenn er dort ankommt, mit bloßer Muskelkraft in die Höhe ziehen kann.

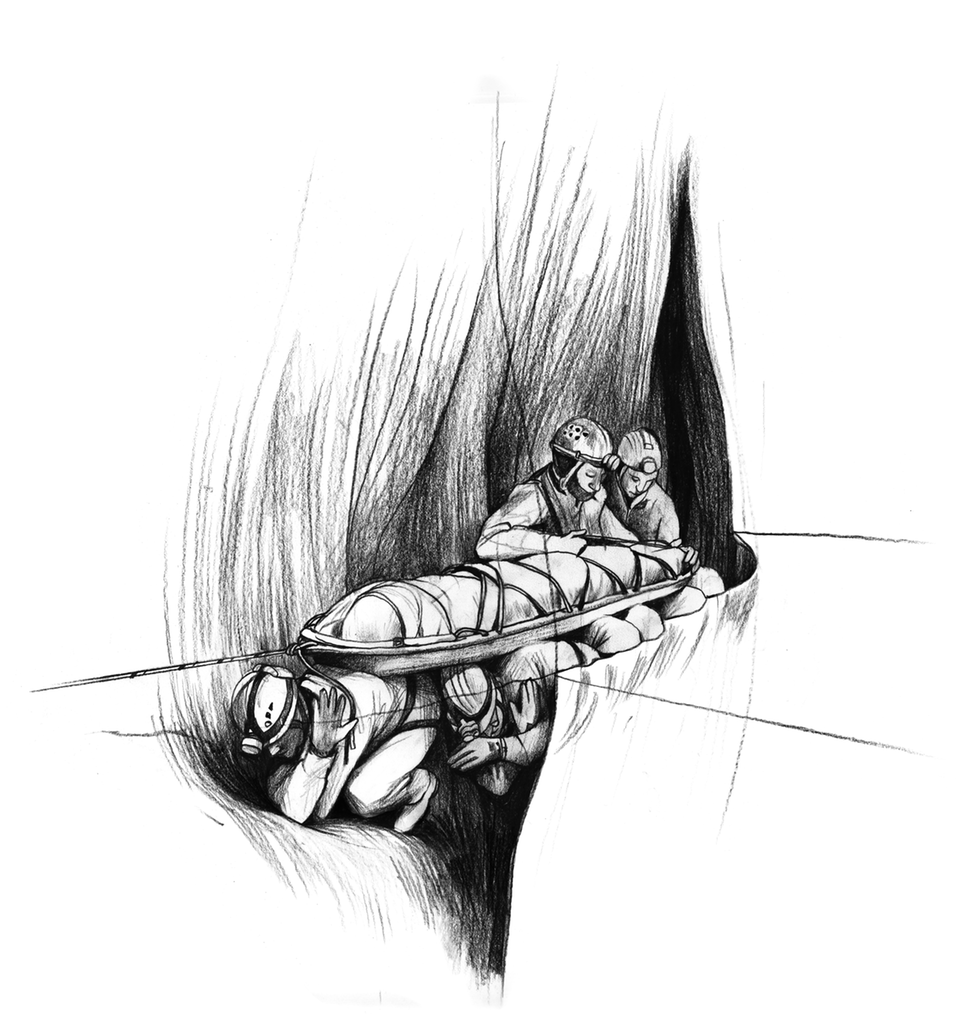

Das werden die "Bergemannschaften" übernehmen, Teams aus je 14 bis 20 Speläologen, die im Untergrund die wohl schwerste und gleichzeitig auch sensibelste Arbeit verrichten müssen: Sie werden Westhauser tragen, werden ihn Stück für Stück durch die Höhle zerren, schieben und heben. So gut es geht. Sie wollen versuchen, pro Tag von einem Biwak der Riesending-Höhle zum nächsten zu kommen. Sechs Etappen, sechs Tage also.

Damit sie bei Kräften bleiben auf diesem Weg, müssen "Versorgungsteams" noch mehr Gaskocher und Verpflegung, Wärmekissen und Schlafsäcke zu den Biwaks hinabbringen. Sie melden der Einsatzleitung zurück, was am dringendsten aufgestockt werden muss. Und die Bergwacht bemüht sich, es so schnell wie möglich aufzutreiben.

Tonnenweise lässt sie den Nachschub, auch Seile und anderes Baumaterial, von Hubschraubern auf den Untersberg fliegen – sogar einen Container, in dem Helfer die Ausrüstung neben dem Höhleneingang sortieren und trocken lagern können.

Dann, spät am Nachmittag des 13. Juni, fünf Tage nach dem Unfall, ist es endlich so weit: Die Höhle ist weit genug präpariert; die Ärzte im Untergrund melden, sie hätten Westhauser mit einem "Schutzmantel" aus beruhigenden und schmerzlindernden Medikamenten versorgt. Es ist 17.28 Uhr. Der Aufstieg beginnt.

Untersberg / -920 Meter / 13. Juni / Tag 5 nach dem Unfall

Auf den ersten drei der sechs großen Etappen tragen vor allem die Italiener die Last des Transports. Sie müssen Westhauser durch ein schwieriges Tunnelsystem befördern: Der Fels windet sich, fällt in Spalten ab, bis zu 20 Meter tief, läuft dann plötzlich wieder zu scharfen Graten zusammen.

Riesige Steinblöcke versperren den Weg. An einigen Stellen können die Retter tatsächlich Seilbahnen einsetzen und den Verletzten damit über Hindernisse hinwegschweben lassen. Meist jedoch bauen sie menschliche Brücken: Sie verkeilen sich, dicht aneinandergedrängt, in den Spalten. Jeder presst seinen Rücken an eine Seite der Kluft und die Knie an die andere, sodass ihre Oberschenkel eine zusammenhängende Fläche bilden – eine Art Fließband, auf dem sie Westhauser weiterziehen.

Ist die Spalte zu eng, kauern sich die Retter gebückt hinein und zerren die Trage über die Reihe ihrer Rücken. Sobald sie vorbeigezogen ist, klettern die freien Helfer nach vorne und setzen so das Transportband fort. "Posizionare!", schreien sie dann. "Barella! Avanti!" Stunde um Stunde.

Später wird Westhauser sich nur an wenige, schemenhafte Momente erinnern von diesen Tagen im Untergrund – unter anderem daran, dass die Energiedrinks, die er bekam, gut schmeckten. Und dass die Italiener "dauernd und laut geschwätzt" hätten.

Für ihn könnte jeder Meter nun einer zu viel sein: Ein Patient wie er müsste Bettruhe halten, dürfte vor allem den Kopf nicht bewegen. Westhauser aber rumpelt mit seiner Trage und seinem Helm über Felsen und Lehm, stößt an, kippt mal zur Seite, hängt mal mit dem Kopf voran schräg nach unten.

Seine Leiden bestimmen das Tempo. Alle paar Stunden verordnen die Ärzte ihm eine Pause, dann kriechen die Retter zum Ausruhen in kleine Nischen. Sie frieren, der Wind ist kalt; ihre Anzüge, durchgeschwitzt von der Anstrengung, werden klamm.

Und doch schlafen einige aus dem Team manchmal ein, noch während sie mit den Steigklemmen und Klettergurten im Seil hängen, mitten in einer Steilstufe, unter den Füßen nichts weiter als schwarze Leere – kostbare Augenblicke, um Kraft zu schöpfen.

Westhauser kann sich hin und wieder, mithilfe der Ärzte, aus seiner Trage herausschälen und seine Muskeln ein wenig lockern. Dann wieder verliert er fast das Bewusstsein.

Und trotzdem: Nach rund zehn Stunden, um 3.30 Uhr am 14. Juni, schneller noch als geplant, erreicht der Trupp Biwak V, die erste Station, in rund 900 Meter Tiefe. Zwölf Stunden Pause, dann ziehen die Italiener mit Westhauser weiter – voran, bloß voran: Sie fürchten, dass der Verletzte sich aufgibt.

Georg Zagler stößt zu ihnen. Die Einsatzleitung hat ihm erlaubt, nochmals abzusteigen, um gemeinsam mit seiner Forschungskollegin der Kolowrathöhle, der 43-jährigen Sabine Zimmerebner, einen deutschen Arzt als Verstärkung des Medizinteams ins Riesending zu begleiten.

Auch die Speläologin Zimmerebner kennt Westhauser seit Jahren: Als dieser sie sieht, meint Zagler in den Augen seines verletzten Freundes erstmals wieder ein Leuchten zu sehen, einen Anflug von Lebensmut.

Zimmerebner versucht, Westhauser aufzumuntern, sie spricht ihm zu, greift in den Pausen seine Hand. Und als ihre Karawane nach weiteren achteinhalb Stunden am nächsten Lager, bei Biwak IV, ankommt, halten Zagler und sie bei Westhauser Wache, in dem kleinen Zelt, das die Helfer als Wärmeschutz aufgebaut haben. Die Retter haben die "Große Schräge" erreicht. Von nun an wird es für sie vor allem durch steile Schächte hinaufgehen.

Jetzt darf es auf gar keinen Fall draußen regnen, denkt Zagler: Das Wasser würde sich in den oberen Gängen der Höhle sammeln, es würde Schutt mit sich fortschwemmen und dann in Sturzbächen von zerstörerischer Gewalt in die Schlote hinabschießen, in denen einige der Höhlenretter an ihren Seilen hängen.

Das Dilemma der Rettung: Sie sind eine zu große Gruppe. Wie sollten sie alle rechtzeitig Schutz suchen, um nicht im Wasserfall zu ertrinken? Und wie – selbst wenn sie unbeschadet die Flutwelle überstehen – anschließend die durchnässten, eisigen Overalls trocknen, um nicht zu erfrieren? "Dann gibt es Tote", befürchtet Zagler.

Berchtesgaden / 14. Juni / Tag 6 nach dem Unfall

Auf einer Wandtafel in der Feuerwehrwache schieben die Einsatzleiter bunte Magnete über die Karte des Riesendings: die Frontlinien ihrer Rettungsmannschaften. Bis zu 60 Höhlenretter arbeiten mittlerweile zugleich unter Tage, pausenlos rücken neue Teams als Verstärkung nach. Keines zu viel: Neben der eigenen Ausrüstung von rund zehn Kilogramm kann jeder Helfer nur etwa dieselbe Menge an Rettungsmaterial tragen. Und die meisten müssen nach 30 bis 40 Stunden im Untergrund abgelöst werden – ausgelaugt von der Anstrengung, von der Kälte, der ewigen Nacht.

Für die Rettung ist die Dunkelheit noch das kleinste Problem: LED-Strahler, wie die meisten Speläologen sie mittlerweile als Helmlampen einsetzen, können hell wie Autoscheinwerfer leuchten. Bei sparsamem Einsatz halten die Akkus Dutzende Stunden. Damit sieht man genug. Doch dass die Zeit im Schwarz stillzustehen scheint – das zehrt an den Nerven.

"Wie im Krieg" kommt sich Siegenthaler in der Kommandozentrale in Berchtesgaden zuweilen vor, wenn er nachts, im Schichtwechsel mit dem Kollegen Scheurer, die Einsatzbefehle für die Schweizer Retter erteilt – so wie die italienischen, österreichischen und kroatischen Anführer für ihr eigenes Truppenaufgebot.

Sie erklären den Freiwilligen, welche Aufgaben ihnen bevorstehen: ein neuer Seileinbau etwa – unter der pausenlosen Belastung verschleißen die Fasern rasant. Der Transport einer Bohrmaschine, plus Akkus und Haken, ins nächste Biwak. Ein Stück neuer Draht für die Telefonleitungen, die immer wieder durch Unachtsamkeit zerreißen.

Auch die wichtigsten Sicherheitsregeln führen die Kommandanten den Helfern nochmals vor Augen: Die eigenen Grenzen zu wahren. Ruhig zu bleiben, auch wenn es eisig wird wie im "Waschsalon", einem tosenden Wasserfall, durch den man sich abseilen muss. Regelmäßig zu trinken, zu essen. Und gerade an schwierigen Stellen, wie im "Lets Fetz Canyon" etwa oder im "Schluss mit lustig"-Schacht, immer auch auf die Kameraden zu achten.

Manche Helfer allerdings müssen die Einsatzleiter in ihrem Übermut bremsen, einige sogar nach Hause schicken, weil sie zu wenig Erfahrung mitbringen oder schon zu ermattet sind. "Anders geht es nicht", erklärt Siegenthaler. "Du musst funktionieren da unten."

Jeder Helfer sieht in der Tiefe immer nur einen winzigen Ausschnitt der großen Mission. Und doch greifen sie nun ineinander, als seien sie Zahnräder einer kolossalen Maschine, die hier zum ersten Mal ausprobiert wird: einer Apparatur zur Ermöglichung des scheinbar Unmöglichen – zur Rettung eines Verunglückten aus dem Inneren der Erde.

Es sieht gut aus für Westhauser, seine Rückkehr zur Oberfläche dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Wäre da nicht der Wetterbericht für die kommenden Tage: Über dem Untersberg ziehen Gewitter auf.

Neukirchen bei Nürnberg / Tag 6 nach dem Unfall

Wie Ulrich Meyer in Bern, wie Florian Schwarz in Eggolsheim, Oberfranken, verfolgt Thomas Matthalm die Rettungsaktion jeden Tag in den Nachrichten – auch die Fragen der Medien, warum der Verunglückte sich überhaupt in so große Tiefen hinabwagen musste und was der Aufwand der Bergwacht am Ende kosten wird.

Aber es fällt ihm schwer: In der Höhle haben die Forscher sich nie erklären müssen. Sie waren als Team eigenständig verantwortlich füreinander; jetzt haben sie die Kontrolle verloren. Einer von ihnen ist noch da unten, in Not – und sie können nichts für ihn tun.

Matthalm denkt an die Retter, die sich in der Tiefe auf ungewohnte Gefahren einlassen: Was, wenn einem von ihnen nun doch etwas zustößt? Wenn sie in Panik verfallen, weil Regenwasser die Schächte und Gänge flutet? Wären sie als Forscher dann daran schuld?

Matthalm sucht einen Ort, um auf klare Gedanken zu kommen. Er steigt zurück in den Untergrund, ganz allein. Eine kleine, übersichtliche Höhle in der Fränkischen Schweiz: Die Ruhe dort fühlt sich gut an, meint Matthalm. Sie reinigt den Kopf.

In der Finsternis ist er Herr seiner Lage. Wir haben keine leichtsinnigen, dummen Fehler gemacht, besänftigt sich Matthalm. Es war ein Unfall. Die riskantesten Stunden bei jeder Höhlenexpedition sind jene der Hin- und Rückfahrt über die Autobahn. Und: Neugier ist kein Verbrechen.

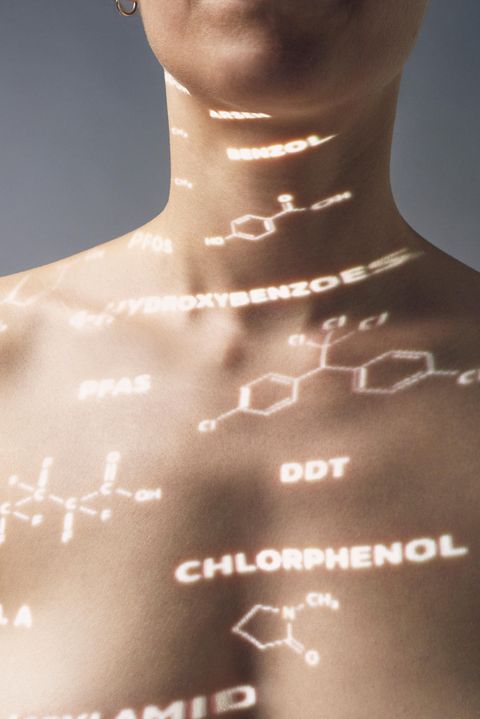

Im Gegenteil Speläologen bringen von ihren Expeditionen Erkenntnisse aus der Tiefe zurück, die auf keinem anderen Weg zu gewinnen wären: Proben von Sedimenten etwa, die zeigen, wie Schadstoffe durch den Berg dringen. Vor allem aber erweitern Höhlenforscher – als Pioniere wie einst Kolumbus und Amundsen – den Horizont der bekannten Welt: Die Neugier solcher Entdecker hat die Geschichte der Menschheit geprägt, selbst wenn der unmittelbare Nutzen des Aufbruchs zunächst oft nicht absehbar war. Und sie verändert sie nach wie vor.

Mikrobiologen, die unter Tage Bakterien finden, aus denen sie neuartige Medikamente gewinnen. Klimaforscher, die aus Stalagmiten die Zukunft der Menschheit vorauszusagen versuchen. Hydrologen, die sich um das Trinkwasser Salzburgs Gedanken machen – sie alle bauen auf den Karten und Funden von wagemutigen Laien auf, von Höhlenforschern wie Matthalm, Meyer und Westhauser.

Selten hört man davon. Speläologen haben kein großes Publikum, ihre Faszination für die Tiefe lässt sich nicht leicht vermitteln. Vielleicht aber halten deshalb auch viele von ihnen wie eine Familie zusammen. So eng, dass Hunderte Menschen aus ganz Europa bereit sind, für einen aus ihrem Kreis das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.

Untersberg / -600 Meter / 16. Juni / Tag 8 nach dem Unfall

Es hat geregnet, geblitzt, gedonnert. Aber zum Glück nur sehr kurz. Die Retter im Riesending haben sich bei der Arbeit davon nicht aufhalten lassen. Nur die Hubschrauber durften eine Weile nicht fliegen; die Bergwacht hatte bereits die Maultiertruppe der Bundeswehr als Reserve zum Materialtransport in Bereitschaft versetzt.

Und ein italienischer Höhlenretter wurde vom Blitz getroffen: Er hatte sich in das Telefonkabel eingeklinkt, als über dem Eingang der Höhle ein Gewitter hereinbrach, das seine Energie durch die Felsen bis in die Tiefe entlud. Einige Stunden lang war er taub. Doch er hat sich erholt.

Die Rettungsmaschine läuft weiter: Stück für Stück ziehen die Helfer den Verletzten durch die gewundenen Schächte über dem Biwak III. Sie sperren Wasserfälle mit Planen ab. Reißen sich ihre Schutzanzüge an scharfkantigen Dolomitklingen ein. Ertragen klaglos die Hautausschläge, die entstehen, weil sie seit Tagen die feuchte, verdreckte Kleidung nicht wechseln können. Auch sind manche Wasserläufe in der Tiefe inzwischen mit Keimen verseucht: Weiter oben, stromaufwärts, haben sich ein paar achtlose Speläologen nicht an die festlegten Toilettenplätze der Biwaks gehalten.

Aber die Retter kommen voran. Oft verstehen sie sich kaum, weil es hallt in der Höhle und weil nicht alle Teams Englisch sprechen. Oft hängt ihr Leben an Seilkonstruktionen, die sie selber nicht ganz durchschauen, errichtet von Speläologen aus anderen Ländern.

Aber die Helfer haben gelernt, einander blind zu vertrauen. Sie kochen und keuchen zusammen, frieren und schwitzen, leiden und lachen auch manchmal. Westhausers Zustand bessert sich, Zagler und Zimmerebner begleiten ihn. Gegen Nachmittag kehrt auch Stephan Bauhofer, der Sanitäter der Bergwacht, zurück in die Höhle: Er löst Zimmerebner bei der Patientenversorgung ab.

Westhauser kann seinen rechten Arm bewegen und zeitweilig mithelfen. Dafür beschwert er sich jetzt so energisch über die Stöße am Fels, dass die Italiener die Ärzte bitten, ihm mehr Beruhigungsmittel zu spritzen. Es wirkt. Der Ausstieg rückt näher. Das Licht. Die Aussicht, dass ihre Mühen zu Ende gehen, treibt die Retter voran – ebenso wie die Vorstellung, dass, wenn diese Mission gelingt, jeder von ihnen in Zukunft mit anderer Sicherheit in die Unterwelt aufbrechen wird.

Sie können gemeinsam in dieser Höhle beweisen, dass Verletzte selbst aus den furchterregendsten Abgründen noch zu retten sind. "Es ist gut zu wissen, dass keiner einfach so liegen gelassen wird", sagt eine Schweizer Speläologin. Dafür wollen sie nichts unversucht lassen. Die größte Herausforderung allerdings liegt noch vor ihnen.

Berchtesgaden / 17. Juni / Tag 9 nach dem Unfall

Die Anteilnahme ist überwältigend: Millionen von Menschen in ganz Europa bangen um Westhausers Schicksal, Dutzende Journalisten belagern die Feuerwehrwache von Berchtesgaden. Helfer des Roten Kreuzes, der Malteser und vieler anderer Hilfsorganisationen versorgen die Retter, die aus der Höhle zurückkehren, mit warmem Essen, bieten Seelsorge und Massagen an. Bürger aus Berchtesgaden bringen Kuchen und heißen Tee. Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann verkündet, die Kosten der Rettung spielten jetzt erst einmal keine Rolle.

Für Speläologen, die gerade nicht in der Tiefe gebraucht werden, hat die Bundeswehr die Kaserne bei Berchtesgaden geöffnet: Hier finden sie Ruhe – so wie Siegenthaler in der Feuerwehrwache, dem Zentrum der Einsatzleitung, während der Nachtschicht.

Er ist froh, alle Presse- und Teamkonferenzen am Tag verschlafen zu dürfen. In der Dunkelheit wacht er auf. An seinem Kommandoposten tüftelt er an einem Verfahren, um das schwierigste Hindernis der gesamten Mission zu bewältigen: den Schacht "P180", der die Retter kurz vor dem Höhlenausgang erwartet. Eine unterirdische Kathedrale, mit 180 Metern höher als jeder Kirchturm der Welt und so steil, dass einer der Österreicher die Anstrengung, sie am Seil zu durchsteigen, mit Hunderten von Klimmzügen nacheinander vergleicht.

Hier, ganz am Ende, treffen alle Probleme der Riesending-Höhle noch einmal zusammen: glatte und nasse Steilwände, extrem hohe Steinschlaggefahr, die mentale Belastung. Wie bloß soll Westhauser da hinaufkommen?

Untersberg / -350 Meter / 18. Juni / Tag 10 nach dem Unfall

Sie liegen im Zeitplan, und in der Nähe des Biwaks I haben die Retter nochmals ihre Kräfte gesammelt. Jetzt setzen sie zum Finale an.

Die Felsplatten des P180 steigen so weit in die Höhe, dass die Lichtstrahlen der Stirnlampen sie nicht einmal annähernd ausleuchten können. Wie der Nachthimmel wölbt sich die Leere im Berg über Westhausers Rettungstrupp. Hoch oben funkeln die Lichter der anderen Helfer, die sie erwarten, wie Sterne am Firmament.

Um den Verletzten durch diesen Kosmos fliegen zu lassen, haben österreichische Höhlenretter eine Spezialkonstruktion in den Felsen verbaut: Ein extrem belastbares Zugseil trägt Westhauser sowie einen Begleiter über die ganze Strecke. Ein zweites sichert sie. Damit keines der Seile sich am Gestein aufscheuert, halten lösbare Zwischenverankerungen an beiden Wänden der Schlucht sie auf Abstand.

Ganz oben im Schacht wiederum, 180 Meter über dem Boden, führt das Zugseil über zwei zentrale, mit je drei Haken im Fels verankerte Rollen und wieder ein Stück weit nach unten: An seinem anderen Ende nämlich hängen drei Retter, die sich (von einem weiteren Seil gehalten) als Gegengewichte kontrolliert in die Tiefe ablassen – und so den Verletzten nach oben ziehen werden.

Vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter, geht es hinauf. Mit dem rechten Arm versucht Westhauser mitzuhelfen. Aber die Retter bitten ihn, damit aufzuhören. Sie fürchten, dass er sich in den Seilen verklemmt. Seine einzige Aufgabe: weiter zu atmen. Am Leben zu bleiben.

Er schwebt. Manchmal hören die Retter das Pfeifen von kleinen Steinen, die in die Tiefe sausen. Aber sie fliegen vorbei.

Ein Problem noch, der letzte, sehr enge Spalt: Hier müssen die Retter Westhauser aufrecht stellen; er gibt ihnen Hinweise, versucht sie zu dirigieren. Die Begleiter spähen nach oben. Sie sehen den Ausgang. Jetzt bloß im Überschwang keinen Fehler machen! Zehn Meter noch.

Oben am Höhleneingang treten die Helfer zum Rand des Abgrunds, an dem sie eine Seilwinde aufgebaut haben. Ein Arzt und ein Bergretter drehen die Kurbeln, sie ziehen Westhauser aus der Tiefe. Er nähert sich, eingeschnürt in die Trage wie eine Mumie, geschützt von dem roten Daunenanzug, dem weißen Helm. Er klappt das Visier etwas hoch, reckt den Daumen nach oben. "Passt", murmelt er.

Langsam, ganz langsam weiter. Zwei Meter, noch einer. Die Retter drängen sich aneinander, für jenen Moment, dem sie alle entgegengefiebert, für den sie sich so verausgabt haben. Endlich: die letzte Felskante. Sie hieven Westhauser sanft, zu fünft ineinandergreifend ins Freie, zurück ans Licht. Nach beinahe 314 Stunden unter der Erde.

Doch nun muss es schnell gehen. An Latschenkiefern und Ausrüstungskisten vorbei tragen die Retter ihren Patienten zehn Meter weiter zu einem Zelt. Dort sollen die Ärzte ihn untersuchen. Sie fürchten, dass jetzt, wenn Westhauser sich in Sicherheit wähnt und die Gefahr überstanden scheint, die Stresshormone in seinem Körper versiegen – und er den berüchtigten "Bergungstod" stirbt.

Am Himmel kämpft sich die Sonne durch Wolkenfelder. Die Retter sinken zusammen, lehmverschmiert, mit den Kräften am Ende. Sie warten minutenlang auf die Diagnose. Dann: die Erlösung. Westhauser ist stabil, er kann mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Sie haben es wirklich geschafft.

Höhlen- und Bergretter fallen sich in die Arme. Sie bilden spontan ein Spalier, die Kräfte Europas. Sie reichen die Trage von Hand zu Hand, bis zum Hubschrauber, der den Patienten ins Krankenhaus bringen wird. Sie sind in der Tiefe zusammengewachsen. Ihnen ist eine Pioniertat gelungen, inspirierender als die Entdeckung der prachtvollsten neuen Welt. Viele weinen.

Johann Westhauser ist gerettet.

Berchtesgaden / 19. Juni / 11 Tage nach dem Unfall

Um 13.10 Uhr wird Rolf Siegenthaler in seinem Notizbuch vermerken: Der letzte der Speläologen hat jetzt die Höhle verlassen. Auch für die Leiter des Einsatzes ist die Aufgabe damit erfüllt. Die Mission ist geglückt. Thomas Matthalm und Ulrich Meyer erfahren erst aus dem Radio, dass ihr Freund nun in Sicherheit ist. Sie freuen sich, sind erleichtert. Aber dass sie in diesem Moment nicht bei ihm sein dürfen, wird sie noch Jahre beschäftigen.

Bereits knapp zwei Wochen nach dem Abschluss der Rettung wird Westhauser auch die Unfallklinik von Murnau verlassen können. Es fällt ihm noch schwer, zu sprechen, trotzdem dankt er in einer Videobotschaft vom Krankenbett aus seinen Rettern. Innerhalb weniger Monate wird er sich vollständig von dem Unfall erholen.

Die Ärzte, die ihn untersuchen, nennen es ein Wunder, das ohne die außergewöhnliche Ersthilfe seiner Begleiter nie möglich gewesen wäre. Hätte Meyer nicht so schnell Hilfe geholt, wäre Schwarz nicht mit Wasser und Schlafsäcken zu dem Verunglückten abgestiegen, hätte Matthalm ein einziges Mal nur den Freund an der Unfallstelle allein gelassen – Westhauser wäre aller Wahrscheinlichkeit nach gestorben.

Viele vermuten, er hätte es auch nicht geschafft, wenn nicht Vertraute wie Zagler und Zimmerebner ihn in der Höhle begleitet hätten, wenn der Bergsanitäter Bauhofer nicht so zügig am Unfallort eingetroffen wäre – und überhaupt: Wenn nur ein Einziger aus dem Rettungsteam einen größeren Fehler gemacht hätte.

Selbst dass Westhauser in der kalten Höhle anfangs nur wenig Wasser aufnehmen konnte, habe ihm möglicherweise das Leben gerettet: So dehnte sich seine Hirnschwellung nicht schnell aus. Und hätte man den Transport des Verletzten früher begonnen, dann hätte er die Strapazen vielleicht nicht überstanden.

15 000 Meter an Seil, 2000 Karabiner, 1500 Bohrhaken, 60 Rollen und 400 Trittstifte haben die Speläologen für ihre Rettungsaktion im Riesending eingesetzt. Mehr als 700 Helfer haben sich an der Mission beteiligt, 202 davon unter Tage. "Wir haben jeden gebraucht", sagen Scheurer sowie die anderen Einsatzleiter im Nachhinein. "So eine Hilfsaktion glückt nie Einzelhelden, sie braucht den Mut zur Zusammenarbeit."

Seither tauschen die Höhlenrettungsexperten Europas sich regelmäßig aus. In mehreren Expeditionen haben sie fast das gesamte Material, das für die weitere Forschung im Riesending nicht verwendbar ist, aus der Höhle herausgebracht. Und falls wieder ein Unfall von dieser Größenordnung geschehen sollte, wären sie bereit.

Es muss nicht immer so gut wie im Riesending enden. Ein Jahr später etwa kommt es noch einmal zu einem unterirdischen Steinschlag-Unfall am Untersberg. In einer kleineren Höhle, auf österreichischer Seite, trifft er: Sabine Zimmerebner. Als die Hilfskräfte sie herausbringen, ist sie schon tot.

Der Eingang zur Riesending-Höhle wird unmittelbar nach der Rettung mit einem Metallgitter verschlossen. Höhlenforscher müssen für neue Expeditionen nun bei der Gemeinde den Schlüssel abholen, eine besondere Unfallversicherung vorlegen und beweisen, dass sie ein wissenschaftliches Ziel verfolgen.

Die Kosten des Riesending-Einsatzes werden auf 960 000 Euro beziffert. Davon muss Westhauser einen Anteil tragen, den das Land Bayern als "verhältnismäßig zu seinem Einkommen" als technischer Assistent an der Universität Karlsruhe eingestuft hat.

Er geht wieder in Höhlen. Auch Matthalm, Meyer und Schwarz forschen weiter im Untergrund. Das Geschehene allerdings versucht jeder der vier zunächst weitestgehend allein zu verarbeiten. Erst 2017, drei Jahre nachdem sie sich in der Höhle getrennt haben, treffen sie alle wieder zusammen: bei der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes, ebenfalls aus dem Riesending-Team.

Jetzt ist es gut, sagen sie. Ihre Expedition ist zu Ende. Sie sind aus der Tiefe zurück.