Frau Meierhenrich, Ihr Vater litt fast zwei Jahrzehnte an einer Depression und beging 2011 Suizid. Sie haben Ihre Familiengeschichte und das Schicksal Ihres Vaters bisher weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Warum haben Sie sich nun entschieden, dieses Buch zu veröffentlichen?

Ich habe mich nicht freiwillig entschieden, über die Krankheit und den Suizid meines Vaters zu sprechen. Das Thema ist mir 2012 von einer Illustrierten entrissen worden, die ohne mein Wissen an Informationen gelangt war und mich dann damit konfrontierte: Entweder du äußerst dich dazu oder wie veröffentlichen den Artikel so. Also habe ich mich geäußert. Aber die Geschichte wurde so verdreht, als hätte ich mich bewusst an die Zeitschrift gewandt. Das stimmt nicht. Seitdem wurde ich ständig öffentlich mit meiner Familiengeschichte konfrontiert. Es wurde darüber geschrieben, von Menschen, die nicht mit mir gesprochen haben, es wurde abgeschrieben. Das waren immer so Halbwahrheiten. Das hat in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel Kraft gekostet. Irgendwann habe ich mir gedacht, wenn das alles schon so schmerzvoll ist und ich nicht verhindern kann, dass Menschen darüber reden oder darüber schreiben, ob mit meinem Willen oder gegen meinen Willen, dann soll es doch bitte irgendwie noch etwas Gutes bewirken. Wenn ich mit meinem Buch auch nur einem Menschen helfen kann, dann war es das vielleicht wert, diese Auseinandersetzung, die ich selbst mit dieser Krankheit durchlaufen musste.

Etwa zwei Jahre nach dem Tod Ihres Vaters haben Sie in der ARD-Sendung "Beckmann" über Depressionen gesprochen.

Das war das erste Mal, dass ich freiwillig über das Thema geredet habe. Nach meinem Auftritt habe ich noch in der Nacht von fast tausend Menschen Nachrichten erhalten, die von ihren Erfahrungen mit der Krankheit berichtet haben, sei es als Betroffene oder als Angehörige. Da habe ich gemerkt, wie groß der Bedarf an Informationen zu dem Thema ist, und dass es hilft, wenn man darüber spricht. Allein schon, weil man sich nicht mehr so allein damit fühlt, weil man weiß, verdammt, es geht anderen auch so und andere machen dasselbe durch. Das war für mich der Hauptmotivator, das Buch zu schreiben. Wenn ich dadurch Betroffenen helfen kann oder es nur hilft, die Krankheit besser zu verstehen, dann ist es das wert.

Das Buch ist durch gemeinsame Gespräche mit ihrer Mutter Helga entstanden, die die Krankheit Ihres Vaters am intensivsten erlebt hat.

Ich hätte es nie ohne meine Mutter gemacht. Sie ist die Person, die am nächsten dran war an meinem Vater und am ehesten damit konfrontiert wurde. Meine Mutter ist die stärkste Frau, die ich kenne. Sie hat in all den Jahren Unfassbares geleistet.

Als Zäsur im Leben Ihres Vaters nennen Sie das Jahr 1993. Sie schreiben: "Aus heutiger Sicht war dies der Zeitpunkt, an dem das Schicksal meines Vaters sich entschied." Was ist damals passiert?

Mein Vater führte einen mittelständischen Betrieb, der sehr gut lief, die Auftragsbücher waren voll. Doch dann kam 1993 die Wirtschaftskrise in Deutschland. Im Zuge dessen ist ein großer Kunde meines Vaters Pleite gegangen. Das brach unserer Firma das Genick: Mein Vater musste Konkurs anmelden. Er hat sein Unternehmen ohne eigenes Verschulden verloren, ist dabei auch noch von Menschen, denen er vertraut hat, betrogen worden. Das hat ihn geschäftlich, aber auch persönlich absolut aus der Bahn geworfen. Für unsere Familie hatte das auch Konsequenzen: Wir haben unser Auto und unser Haus verloren, die Ausbildungskonten von uns Kindern, die mein Vater zur Geburt angelegt hatte, wurden verpfändet. Das hat meinem Vater das Herz gebrochen. Dass er von nahestehenden Menschen betrogen wurde und der Fakt, dass er nicht mehr für seine Familie sorgen konnte, alle Grundlagen, die er geschaffen hatte, waren auf einmal weg.

Wie ging es nach dem Konkurs weiter? Sie beschreiben Ihren Vater als absoluten Macher. Hat er sich nicht eine neue berufliche Laufbahn aufgebaut?

Am Anfang hat er nach neuen Jobs gesucht und auch versucht, frei zu arbeiten. Aber es hat alles nicht mehr so funktioniert wie vorher. Dass das aber nicht an ihm lag, sondern an der Krankheit, wussten wir damals noch nicht. Es war ein jahrelanger Prozess, bis wir gemerkt haben, das ist nicht nur ein Stimmungstief und er ist niedergeschlagen wegen des Konkurses, sondern es steckt mehr dahinter.

Wer hat das zuerst bemerkt?

Meine Mutter. Sie hat am meisten Zeit mit ihm verbracht. Ich habe damals studiert und war nur an den Wochenenden zu Hause, meine drei Brüder waren noch zu klein. Etwa zwei Jahre nach dem Konkurs hat meine Mutter angefangen zu recherchieren, was mit meinem Vater sein könnte. Man muss sich das mal vorstellen, meine Mutter suchte damals in den Gelben Seite nach Hilfe und wusste nicht, an wen sie sich wenden sollte. Heutzutage würde man einfach googlen. Aber damals wussten wir nichts über die Krankheit, geschweige denn, was wir tun sollten oder wer uns unterstützen könnte.

Wer hat Ihrer Familie schließlich geholfen?

Meine Mutter hatte das Glück, dass sie eine sehr gute Hausärztin hatte, die sehr sensibel reagiert hat. Sie hat dem Verdacht meiner Mutter einen Namen gegeben: Depression. Das wussten wir bis dahin alles nicht, weil über die Krankheit schlichtweg nicht gesprochen wurde. Die Hausärztin hat meinen Vater dann an einen Psychiater überwiesen, später hat er eine ambulante Therapie gemacht und sollte auch Medikamente nehmen. Aber er hat das alles abgebrochen. Die Krankheit war schon zu weit fortgeschritten, so dass er nicht mehr erkennen konnte, dass er Hilfe braucht und sie deshalb auch nicht annehmen konnte. Das war wahnsinnig frustrierend.

Sie schreiben, dass es sieben, acht Jahre gedauert hat, bis Ihr Vater die Diagnose Depression erhalten hat. Das ist wahnsinnig viel Zeit.

Ich glaube, mein Vater hätte gerettet werden können, wenn seine Depression früher erkannt und behandelt worden wäre. Es wurde ja immer schlimmer und schlimmer. Eine Therapeutin hat uns die Krankheit mal erklärt wie eine Mauer: Zuerst kann man über diese Mauer noch drübergucken, man kommt an den Betroffenen noch heran und er kommt heraus. Aber diese Mauer wird immer höher. Irgendwann kann man nur noch drüberklettern, doch das kostet zu viel Kraft. Schließlich ist man komplett eingemauert. Bei meinem Vater war die Mauer schon so hoch, da hätten wir mit dem Presslufthammer durch gemusst. Das haben wir nicht mehr geschafft.

Wie reagiert man da als Angehöriger, wenn man sieht, der Vater ist krank, aber man dringt nicht mehr zu ihm durch, man kann ihm nicht helfen?

Du fühlst dich einfach nur hilflos. Das schwebt über dir wie ein Damoklesschwert. Es ist ganz schwierig, damit klar zu kommen. Selbst Liebe reicht nicht. Und was gibt es für ein stärkeres Gefühl als Liebe, aus der du eigentlich alles tust? Aber der Depressive nimmt das gar nicht wahr, es dringt nicht zu ihm vor und er kann das nicht so empfinden und deshalb auch nicht annehmen. Das haben wir aber erst viel später verstanden, als ich mit einem Betroffenen geredet habe, der die Krankheit aus seiner Perspektive geschildert hat. Das kann dir kein Arzt und kein Therapeut so erklären. Erst durch dieses Gespräch mit einem Depressiven, der sich trotz seiner drei kleinen Kinder und seiner Frau versucht hatte das Leben zu nehmen, habe ich begriffen, dass mein Vater unsere Unterstützung und unsere Liebe nicht annehmen konnte, weil er sie gar nicht mehr wahrgenommen hat.

Ihre Mutter hat sogar versucht, Ihren Vater zwangseinweisen zu lassen, weil sie Angst hatte, dass er sich das Leben nehmen würde.

Sie hatte solche Angst um ihn. Es kam ein Mitarbeiter vom Sozialpsychiatrischen Dienst zu uns nach Hause. Der hat meinen Vater gefragt: Wollen Sie sich oder jemandem anderen etwas antun? Er hat geantwortet: Nein, natürlich nicht. Damit war das Thema erledigt. Man kann niemanden gegen seinen Willen einweisen oder zu einer Therapie zwingen. Mein Vater hat viele Therapien gemacht, aber alle abgebrochen. Er hat es auch immer nur meiner Mutter zuliebe gemacht, nicht weil er es selbst wollte.

Sie schreiben, dass Ihr Vater irgendwann nicht mehr die Person war, die Sie kannten und liebten. Wie sahen diese Wesensveränderungen aus?

Mein Vater war immer ein absoluter Familienmensch, davon war am Ende nichts mehr übrig. Er wurde zunehmend aufbrausend und manchmal auch aggressiv. Das war krass. Diese Krankheit tötet die Person, die im Körper steckt. Er hat Dinge gesagt, die unfassbar verletzend waren. Ich habe mir dann immer eingeredet, das ist die Krankheit die da spricht, und nicht mein Vater, so wie ich ihn kannte. Aber das funktioniert nicht immer. Der Untertitel meines Buches lautet "Wie die Depression mir den Vater stahl". Ich finde, das trifft es ganz gut. Es war als ob die Krankheit meinen geliebten Vater entführt hätte. Er war irgendwann nicht mehr da.

Ihre Mutter hat sich nach vielen Jahren der Krankheit entschlossen, Ihren Vater zu verlassen, weil sie selbst am Ende ihrer Kräfte war.

Sie wollte das nicht, aber es wurde ihr von der Ärztin geraten, weil sich in all den Jahren nichts gebessert hatte, es meiner Mutter aber immer schlechter ging. Sie hat mit dieser Entscheidung lange gehadert – bis heute. Es ist ihr so schwer gefallen, zu gehen. Das war nicht ihr Plan. Meine Eltern haben sich kennengelernt, als sie 16 waren und sie haben sich geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie wurde für ihre Entscheidung von vielen verurteilt, so nach dem Motto: Wie kannst du deinen kranken Mann verlassen. Es gibt heute noch Tage, wo sie sagt: Ich hätte bleiben sollen. Und es gibt Tage, wo sie sagt: Ich musste gehen. Dieser Konflikt wird sie bis an ihr Lebensende verfolgen.

Wie hat Ihr Vater nach der Trennung weitergelebt?

Er ist ausgezogen und hat sich ein 1-Zimmer-Appartement genommen. Ungefähr ein Jahr nach der Trennung hat er seinen ersten Suizidversuch unternommen, wurde aber Gott sei Dank gerettet. Danach wurde er zeitweise stationär eingewiesen, das ist das normale Prozedere nach einem Suizidversuch. Später hat er noch eine Langzeittherapie gemacht, wobei Langzeit drei Monate bedeutet, länger zahlt die Krankenkasse nicht.

Sie haben sich nach der Trennung verstärkt um Ihren Vater gekümmert und rutschten dabei selbst in eine Co-Depression. Wie haben Sie die überwunden?

Es war eine enge Freundin, die mich auf den Pott gesetzt und gemerkt hat, dass ich mich immer mehr zurückziehe und sie anlüge. Sie hat über Monate nicht locker gelassen, bis ich endlich einen Termin bei einer Therapeutin gemacht habe. Zunächst war ich total skeptisch. Ich dachte ja, ich habe mein Leben im Griff und brauche keine Hilfe von einer fremden Person. Doch schon beim ersten Termin bin ich heulend zusammengebrochen und habe gemerkt: Okay, nichts ist in Ordnung. Ich war zwei Jahre lang zweimal wöchentlich bei der Therapeutin. Das hat mir geholfen. Inzwischen habe ich einige gute Freunde, die sensibilisiert sind, auf mich aufzupassen und Warnzeichen zu erkennen. Das funktioniert super. Aber dafür muss man erstmal darüber reden. Wenn du es keinem sagst, kann dir auch keiner helfen. Das ist ganz wichtig, es muss mehr über Depressionen gesprochen werden. Obwohl es eine Volkskrankheit ist, ist es immer noch ein Tabuthema.

Neben der hormonellen Seite spielen auch genetische Faktoren eine Rolle, ob man an einer Depression erkrankt oder eben nicht. Gab es dieses erbliche Risiko in Ihrer Familie?

Durch Gespräche mit meiner Mutter, die wir im Zuge der Entstehung des Buches geführt haben, habe ich erfahren, dass auch meine Oma väterlicherseits erkrankt war. Das wusste ich bis vor einem Jahr aber nicht. Ich habe meine Oma sehr gemocht, aber ich war zu jung um alles begreifen oder hinterfragen zu können. Es ist mir bewusst, dass ich eine Vorbelastung habe. Aber durch die Therapie habe ich ganz viel über mich erfahren und gelernt, Alarmzeichen zu erkennen.

Sie beschreiben die Erfahrung Ihrer Familie mit der Krankheit als 18 Jahre dauernde Odyssee, in der Sie nicht die Hilfe und die Unterstützung bekommen haben, die Sie gebraucht hätten. Was muss sich dringend ändern?

Wie gesagt, es muss mehr über die Krankheit gesprochen werden. Es ist noch immer ein Tabu und Betroffene werden stigmatisiert. Wenn sich jemand den Arm gebrochen oder Krebs hat, ist das offensichtlich. Bei einer psychischen Erkrankung tendiert man dazu zu sagen: Du hast doch selbst schuld. Man erfährt nicht unbedingt Mitgefühl, sondern bekommt eher zu hören, man solle sich nicht so anstellen, das gehe schon wieder vorbei. Die erste Anlaufstelle ist noch immer der Hausarzt. Es ist wichtig, dass alle Mediziner für Anzeichen der Krankheit sensibilisiert sind, um diese rechtzeitig erkennen und dann auch helfen zu können. Und es müssen mehr Therapieplätze zur Verfügung stehen. Es kann nicht sein, wenn du all deine Kraft und deinen Mut zusammennimmst, um ein Erstgespräch zu vereinbaren, dass es dann erst in vier, fünf Monaten einen Termin gibt. Inzwischen gibt es immerhin einige gute Online-Angebote, die dir Struktur für die Zeit geben, bis deine Therapie beginnt. Das ist viel mehr, als wir damals hatten.

Im April 2011 beging Ihr Vater Suizid. Wie gehen Sie mit diesem Schicksalsschlag um?

Er wollte am Ende nur noch gehen. Ich glaube, dass es ihm jetzt besser geht. Denn das Leben, das er zum Schluss geführt hat, war kein Leben mehr. Wir als Familie müssen einen Weg finden, damit klar zu kommen. Für ihn war es sicher eine Erlösung, auch wenn das rational nicht nachvollziehbar ist. Die Geschichte hat kein gutes Ende, das muss man nicht schönreden, aber wir halten meinen Vater mit schönen Erinnerungen wach, so wie wir ihn früher gekannt und geliebt haben.

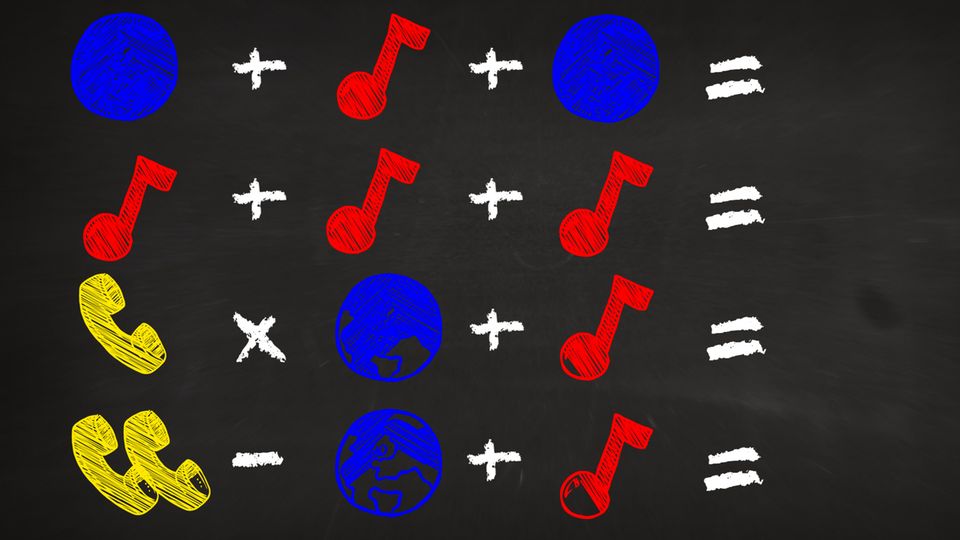

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 111.