„Kräftige Mädchen oder Frauen“ suchte die Oberhausener Glasfabrik per Inserat am 28.11.1916 im General-Anzeiger. Der Erste Weltkrieg tobte und zahlreiche Arbeitsplätze waren vakant, da die Männer an der Front waren. Während des Krieges hielten Frauen die deutsche Wirtschaft am Laufen. Unsere neue Dauerausstellung wird stärker als bisher auch die Erwerbstätigkeit von Frauen in den Blick nehmen. Eines der Beispiele könnte die Oberhausener Glasfabrik sein, einer der wenigen Arbeitgeber für Frauen in der schwerindustriell geprägten Region. An diesem Beispiel will der Beitrag einen Überblick bieten.

Ein Beitrag von Anna Lienert

Von Selbstverwirklichung keine Spur – Frauenarbeit ab 1850

Noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts lebten rund drei Viertel der Bevölkerung auf dem Land. Die Mehrzahl der Frauen arbeitete als helfende Familienangehörige in der Land- und Forstwirtschaft. Weitere Beschäftigungsfelder waren das Handwerk und insbesondere die Heimarbeit und das Dienstbotenwesen. Die immer schneller voranschreitende Industrialisierung führte zu einer strukturellen Veränderung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Den Frauen boten sich nun Alternativen zu ihren herkömmlichen Tätigkeitsbereichen: Die Industrie, aber auch Banken, Handel und der Dienstleistungssektor wuchsen überproportional und generierten neue Arbeitsplätze. Während weibliche Angestellte und Beamtinnen vor allem in Handel und Verkehr tätig waren, avancierten in der Weimarer Republik Industrie und Handwerk noch vor der Land- und Forstwirtschaft zum Hauptarbeitgeber für Frauen. Vor allem die aufstrebende Textilindustrie benötigte viele, billige Arbeitskräfte, also Frauen und Kinder. Männliche Arbeitskräfte waren grundsätzlich teurer als weibliche. In der Konsequenz bekamen Frauen generell die schlechteren Arbeitsplätze und waren häufig weniger qualifiziert als ihre männlichen Kollegen. Mehrheitlich waren sie im Niedriglohnbereich beschäftigt.

Die Motivation für Frauen, erwerbstätig zu werden, entsprang meist der finanziellen Notwendigkeit und nicht dem Wunsch, berufstätig zu sein. Heute populäre Konzepte, die in einem Atemzug mit Beruf gedacht werden können, wie beispielsweise Selbstverwirklichung, Erfüllung oder gesellschaftlicher Aufstieg waren für die Zeitgenossinnen kaum denkbar. Erlaubte es die materielle Situation, beschränkte sich außerhäusliche Erwerbsarbeit meist auf unverheiratete Frauen. Der generelle Wandel zu Gunsten einer Berufstätigkeit auch verheirateter Frauen vollzog sich dann allmählich im 20. Jahrhundert. Bis dahin endete die Erwerbsarbeit für Frauen, so es die äußeren Umstände erlaubten, meist mit der Heirat und der Geburt der Kinder. Die gesellschaftlich zugedachten Aufgaben einer Frau waren bis ins 20. Jahrhundert hinein das Dasein als Hausfrau, Ehefrau und Mutter.

Raue Arbeitswelten – industrielle Frauenarbeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert war die junge, unverheiratete Frau der „Prototyp“ der Fabrikarbeiterin. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Erwerbstätigkeit von Arbeiterinnen nach der Heirat die Ausnahme, wurde in der Zwischenkriegszeit aber immer häufiger (Schäfer, S. 74). In dieser Zeit der wirtschaftlichen Krisen, der im Krieg Gefallenen und Versehrten, war Frauenarbeit ein essentieller Bestandteil des Familieneinkommens.

Durch die Industrialisierung veränderten sich Arbeitsprozesse sowohl qualitativ als auch strukturell. Anstelle von natürlichen Faktoren wie Jahreszeit und Witterung, gaben nun die Maschinen das Tempo vor. Darüber hinaus kam mit der Fabrik im 19. Jahrhundert eine gänzlich neue Arbeitsstätte auf, die neue Arbeitsgewohnheiten, einen neuen Arbeitsrhythmus und eine Art von Disziplin verlangte, die so bisher nie dagewesen waren: Es gab feste Arbeitszeiten, exakte Zuarbeiten für andere und immer gleiche, monotone Handlungsabläufe, die unter Zeitdruck hochkonzentriert durchgeführt werden mussten. Geringe Qualifikation, niedrige Löhne, monotone Tätigkeiten und häufig eine Doppelbelastung durch die eigene Familie machte den Alltag der Arbeiterinnen alles andere als einfach. Hinzu kam, dass der Arbeitsschutz bis in die 1920er Jahre hinein nur eine geringe Rolle spielte.

Während des Ersten Weltkrieges veränderten sich vorübergehend die Tätigkeitsfelder, in denen Frauen arbeiteten: die Beschäftigung in Konsumgüterindustrien, z.B. im Textilbereich, nahm ab, während Maschinen-, Metall-, Eisen-, Hütten-, und Chemieindustrie sowie der Bergbau mehr und mehr an Bedeutung gewannen. Diese Übernahme von als männlich wahrgenommenen Räumen in der Kriegswirtschaft war jedoch nur eine „Emanzipation auf Leihbasis“ (Frevert, 1986, S. 151): Die Verdrängung von Frauen aus diesen Industriezweigen nach Kriegsende erfolgte mit großer Härte. Zusätzlich machte ab Mitte der 1920er Jahre die Politik mit der so genannten „Doppelverdienerkampagne“ gegen weibliche Beschäftigte im Allgemeinen mobil: Sie forderte, dass verheiratete Frauen, deren Mann erwerbsstätig war, auf ihren Beruf verzichten sollten.

Prekär waren Beschäftigungsverhältnisse von Frauen immer: Je schlechter die Konjunktur und, damit einhergehend, je höher die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit waren, desto weniger Frauen fanden eine Beschäftigung. Oftmals verzichteten Frauen auch zugunsten ihrer besserverdienenden Männer oder Söhne auf eine Stelle. Ungeachtet ihrer Qualifikation wurden erwerbstätige Frauen durchwegs niedriger entlohnt als Männer. Im industriellen Sektor war vom Ende der Inflation bis 1933 eine Minderbezahlung der Arbeiterinnen um 25 bis 40 % gegenüber den männlichen Kollegen üblich.

Industrielle Frauenarbeit im Ruhrgebiet

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten in der Erwerbswelt des Ruhrgebietes die Industriezweige Bergbau und Hüttenwesen. Auch in den ersten Phasen der Technisierung und Mechanisierung waren die Tätigkeiten in diesen Branchen „außerordentlich anstrengende, schweißtreibende und deshalb ausschließlich von Männern vollzogene Erwerbsformen (…).“ (Tenfelde, 2010, S. 400) In der Konsequenz konstituierte sich der Montansektor als eine „Männerwelt“, in der spezifische Mentalitäten und kulturelle Muster geprägt wurden und Frauen keine Erwerbschancen hatten. Eine Ausnahme bildete hier die Oberhausener Glasfabrik: Hier war gut ein Viertel der Belegschaft weiblich.

Weibliche Erwerbsarbeit in der Glasindustrie

Grundsätzlich war die Tätigkeit in einer Glasfabrik deutlich risikoärmer als im Bergbau und in der Stahlindustrie. Zwar hatte das flüssige Glas hohe Temperaturen, doch kamen wegen der „eher kleinen Verarbeitungsmengen (…) und der vergleichsweise kleinen Arbeitsgerätschaften“ (Bero, 2017, S. 13) nur selten schwere Unfälle vor. Auch dürfte die Arbeit weniger gesundheitsgefährdend gewesen sein als in anderen Industriebranchen, etwa der Textilindustrie oder im Reinigungsgewerbe, da es hier keine Belastung durch Stäube oder aggressive Chemikalien gab. Ein weiteres positives Alleinstellungsmerkmal der Glasindustrie war es, dass hier mitunter bereits früh fortschrittliche Sozialeinrichtungen, etwa Unterstützungskassen, eingerichtet wurden.

Beispiel: Die Oberhausener Glasfabrik

Die Produktionsstätte der Oberhausener Glasfabrik (kurz „OG“) befand sich in Oberhausen, nördlich der Duisburger Straße, unweit des Babcock-Standortes. Von 1877 bis 1979 stellte die Firma ein breites Sortiment an Hohlgläsern her. Die Produktpalette umfasste dabei sowohl preiswerte, in halbautomatischen Pressverfahren hergestellte Gläser wie Trinkgläser, Behältnisse für die Pharmaindustrie oder Flacons, als auch geblasene Gläser aus Kristallglas. Mit diesem vielfältigen Angebot konnte die OG eine breite Abnehmerklientel in verschiedenen Preissegmenten bedienen und belieferte populäre Großkunden wie beispielsweise 4711, Löwensenf oder Klosterfrau Melissengeist. Über ihre eigenen Vertriebswege exportierte die Firma ihre Waren in zahlreiche europäische Länder und bis in die USA und Südamerika. Zu ihren Hochzeiten, Ende der 1920er und in den 1930er Jahren, waren in der Fabrik etwa 700 Beschäftigte tätig.

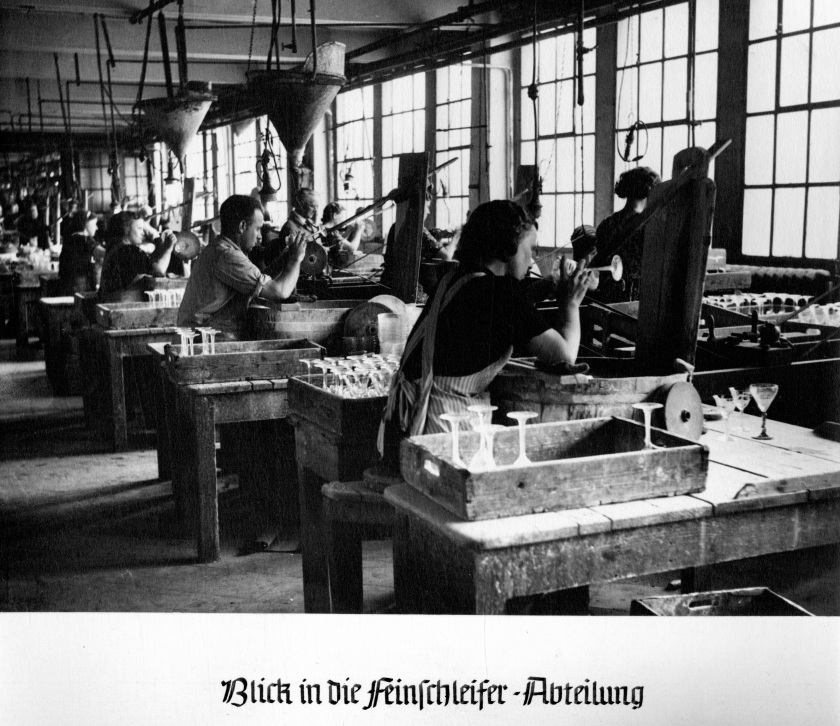

Eine Besonderheit der Oberhausener Fabrik war es, dass hier Frauen auch in anspruchsvolleren Bereichen, wie etwa in der Glasmalerei beschäftigt wurden. Das mag daran gelegen haben, dass im Oberhausener Einzugsgebiet das Gros der Männer in anderen Industriezweigen gebunden war und somit nicht zur Verfügung stand. Darüber hinaus wurden Frauen in denjenigen Bereichen beschäftigt, in denen keine schwere körperliche Arbeit zu leisten war, etwa beim Glasschliff oder in der Verpackung. Hinsichtlich der Entlohnung herrschte auch in der OG eine starke Ungleichheit: Während die Glasmacher und die Schleifer ähnlich gut verdienten wie die Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie, war die Vergütung der Frauen, trotz gleicher Arbeitsleistung, um ca. 20% geringer als die ihrer Kollegen: 1928 verdiente ein männlicher Facharbeiter in der metallverarbeitenden Industrie 86,5, ein ungelernter Arbeiter 77,4 und ein Hilfsarbeiter 70,2 Pfennig pro Stunde. Ungeachtet ihrer Qualifikation verdienten weibliche Facharbeiterinnen, angelernte Arbeiterinnen und Hilfsarbeiterinnen pauschal 50,8 Pfennig pro Stunde. Während der beiden Weltkriege wurden Frauen auch in der Glasherstellung eingesetzt.

Zum Arbeitsalltag in der OG

Leider liegen bislang keine Quellen zu den konkreten Abläufen der Frauenarbeit in der OG vor. Zu den Arbeitsbedingungen lässt sich sagen, dass, bedingt durch die Produktionsprozesse, in zahlreichen Tätigkeitsbereichen hohe Temperaturen vorherrschten. Da sich Glas erst bei 1.400 bis 1.500 Grad Celsius verflüssigt, war die Luft heiß und sauerstoffarm. Um in diesem Klima leistungsfähig zu bleiben, benötigen die Beschäftigten große Mengen an Flüssigkeit. „Wasser, Milch oder Bier“ (Bero, 2017, S. 12) waren hier für die Zeitgenossen die Mittel der Wahl.

Die Arbeitszeiten an den Schmelzöfen begannen um 6 Uhr morgens und endeten gegen 16 Uhr. In Produktion und Schleiferei wurde im Akkord gearbeitet. In Abhängigkeit von den politischen und wirtschaftlichen Umständen oszillierte die wöchentliche Arbeitszeit zwischen 48 und 72 Stunden an sechs Wochentagen. Da die Verdienstmöglichkeiten bei Akkordarbeiten, also einer Entlohnung gemäß der geleisteten Arbeitsmenge unabhängig von der dafür benötigten Zeit, besser waren, stagnierte die Arbeitszeit in der Produktion bei zehn Stunden täglich.

Um trotz fehlender zeitgenössischer Quellen eine Vorstellung vom Arbeitsalltag einer Mitarbeiterin der Glasfabrik zu erhalten, wird nachfolgend ein jüngeres Dokument herangezogen: die Oberhausenerin Heike Beier beschrieb gegenüber der Zeitschrift Schichtwechsel, wie sie in den 1970er Jahren, als 17-Jährige, ihren Arbeitsalltag als Ferienkraft in der OG erlebt hat. Ihr Aufgabe war es, Glasflakons auf Unreinheiten und Lufteinschlüsse zu untersuchen, schadhafte Fläschchen auszusortieren und die intakten in Kartons zu verpacken:

„Ich stellte mich ans Band und es ertönte das erste Mal der Ton, der den Arbeitsbeginn bedeutete. In der Halle, die etwa die Fläche eines halben Fussballfeldes hatte, schwoll ein unglaublicher Geräuschpegel an. Es war ein ohrenbetäubendes Klirren tausender kleiner Fläschchen auf Förderbändern, Lärm von Maschinen und Hubwagen. (…) Der monotone Lärm machte mir zu schaffen. Laute Musik fand ich zwar Klasse, aber das Klirren mochte ich überhaupt nicht. Ich fühlte mich wie ein Rädchen in einem großen Getriebe, das zwischen zwei Sirenen noch nicht einmal zum Klo gehen durfte.“ (Wilger/Leschinsky/Busch, 2007, S. 10)

Allmählich gewöhnte sich Beier an die harten Arbeitsbedingungen, „die Wärme, den Lärm und den rauen Umgangston.“ In ihrer dritten Woche ist sie stolz darauf, endlich „genau so schnell wie die Veteraninnen“ zu sein. Letzten Endes ist sie aber doch froh darüber, die Fabrik nach vier Wochen wieder verlassen zu können. Fortan hatte sie „großen Respekt vor denen (…), die ihren Lebensunterhalt auf diese Weise verdienen mussten.“ (Wilger/Leschinsky/Busch, 2007, S. 11)

Zusammengefasst

In der Gesamtschau war die industrielle Frauenarbeit vom Kaiserreich bis zum Ende der Weimarer Republik gekennzeichnet durch geringe Bezahlung, unzureichenden Arbeitsschutz, schlechte hygienische Verhältnisse und lange Arbeitszeiten. Im industriellen Sektor blieben den weiblichen Erwerbstätigen in der Regel untergeordnete, mechanische Tätigkeiten vorbehalten.Sämtliche Betätigungsfelder, auch die der weiblichen Angestellten, die heute gerne als „Prototyp weiblicher Emanzipation in der Weimarer Republik“ (Streim, 2009, S. 22) wahrgenommen werden, waren durch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, konservative Rollenbilder und Hierarchien bestimmt.

Trotz aller Widrigkeiten und der subjektiv sicherlich schwierig erlebten Alltagsrealität der Fabrikarbeiterinnen muss festgehalten werden, dass die weibliche Erwerbsarbeit ein Schlüssel zur Emanzipation war. Sie fungierte als Keimzelle für zahlreiche weitergehende Entwicklungen, etwa gesteigertes politisches und gewerkschaftliches Engagement und ein neues Selbstbewusstsein der Frauen. So lag der Anteil weiblicher Gewerkschaftsmitglieder nach 1918 dauerhaft und signifikant höher als noch vor Kriegsbeginn und auch die Einführung des Frauenwahlrechtes 1919 wurzelte in diesen Veränderungen. Zusätzlich resultierte die Mobilisierung der Frauen während der beiden Weltkriege in strukturelle und bewusstseinsmäßige Veränderungen der Geschlechterverhältnisse, die trotz konservativer Beharrungstendenzen nicht auf allen Ebenen revidiert werden konnten.

Wer weiß noch was?

Zum Thema der „industriellen Frauenarbeit in der Oberhausener Glasfabrik“ ist noch wenig bekannt. Wenn Sie selbst noch Materialien, Fotos, Tagebuchaufzeichnungen, Briefe oder auch einfach noch Erinnerungen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bei uns melden.

LVR-Industriemuseum

z.Hd. Herr Michael Gaigalat

Hansastraße 18

46049 Oberhausen

Literaturhinweise

BERO-Einkaufszentrum Oberhausen/Stadtarchiv Oberhausen: Die Kunst des Glases in Oberhausen. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Bero-Einkaufszentrum, 13.02.2017 – 25.02.2017, Oberhausen 2017, S. 4.

Frevert, Ute: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit. Frankfurt a.M. 1986, S. 151.

Tenfelde, Klaus: Arbeiterleben und Arbeiterkultur in der schwerindustriellen Erwerbswelt. S. 399 – 401. In: Tenfelde, Klaus/Urban, Thomas (Hg.): Das Ruhrgebiet. Ein historisches Lesebuch. Band 1. Essen 2010, hier S. 399. – Hier lieber beide Lesebücher ganz allgemein angeben.

Internetquellen:

Haungs, Julia/Braun, Anja: Babylon Berlin und die Wirklichkeit. Die „Neue Frau“ der 20er Jahre. Auf: https://www.swr.de/swr2/programm/die-neue-frau,broadcastcontrib-swr-15888.html. Aufgerufen am 03.09.2019, um 15:06 Uhr.

von Hindenburg, Barbara: Erwerbstätigkeit von Frauen (2018). https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/themen/erwerbstaetigkeit-von-frauen-im-kaiserreich-und-der-weimarer-republik. Aufgerufen am 06.08.2019, u. 14:40 Uhr.

Anna Lienert ist Kulturwissenschaftlerin und war von 2018-2020 als wissenschaftliche Volontärin in der Abteilung Sammlungsdienste des LVR-Industriemuseums in Oberhausen tätig.

Ein Kommentar