Liechtenstein-Institut Universität Liechtenstein Private Universität im Fürstentum Liechtenstein

1602

4 HISTORISCHE DATEN UND ZEITRECHNUNG – vermeintliche Selbstverständlichkeiten

8 DATENFLUT UND EINZELHIRN Vom (Be-)Nutzen rechtsgeschichtlicher digitaler Datensammlungen

10 DATEN UND DEMOKRATIE: ein Spannungsverhältnis

12 AKUSTIK, LÄRM UND RECHT

14 SOZIALGESCHICHTE UND STATISTIK

17 THEORIEN AUF DEM EMPIRISCHEN PRÜFSTAND: Wie funktioniert eine «TÜV-Prüfung» in der Wissenschaft?

20 INTERNATIONALE IMPLIKATIONEN DES LIECHTENSTEINISCHEN DATENSCHUTZRECHTS

22 DATEN BILDEN DIE BASIS MODERNER VOLKSWIRTSCHAFTLICHER ANALYSE

25 Publikationen und Projekte des Liechtenstein-Instituts

Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL):

26 DIE BESTEUERUNG VON DOPPELANSÄSSIGEN STIFTUNGEN IN LIECHTENSTEIN UND IN DEUTSCHLAND

27 REGULIERTE FONDSBEZOGENE VERTRIEBSTÄTIGKEITEN Von der Fondsrechtsgeschichte zum Konzept

28 DIE LIECHTENSTEINISCHE BÜRGERGENOSSENSCHAFT: Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot?

29 SCHEINBAR KEIN PROBLEM? Die Untersuchung der Scheinehe in Liechtenstein

30 RECHTSHILFERECHTLICHE EIGENARTEN IN LIECHTENSTEIN

31 DER MENSCH IN DATEN – Lösungen und Probleme in einer modernen Gesellschaft 36 RECHTSWISSENSCHAFT UND DATEN

38 WISSEN SCHAFFEN, WISSEN PFLEGEN – Blutgruppenforschung und Datenbankmanagement am Institut für Translationale Medizin der UFL

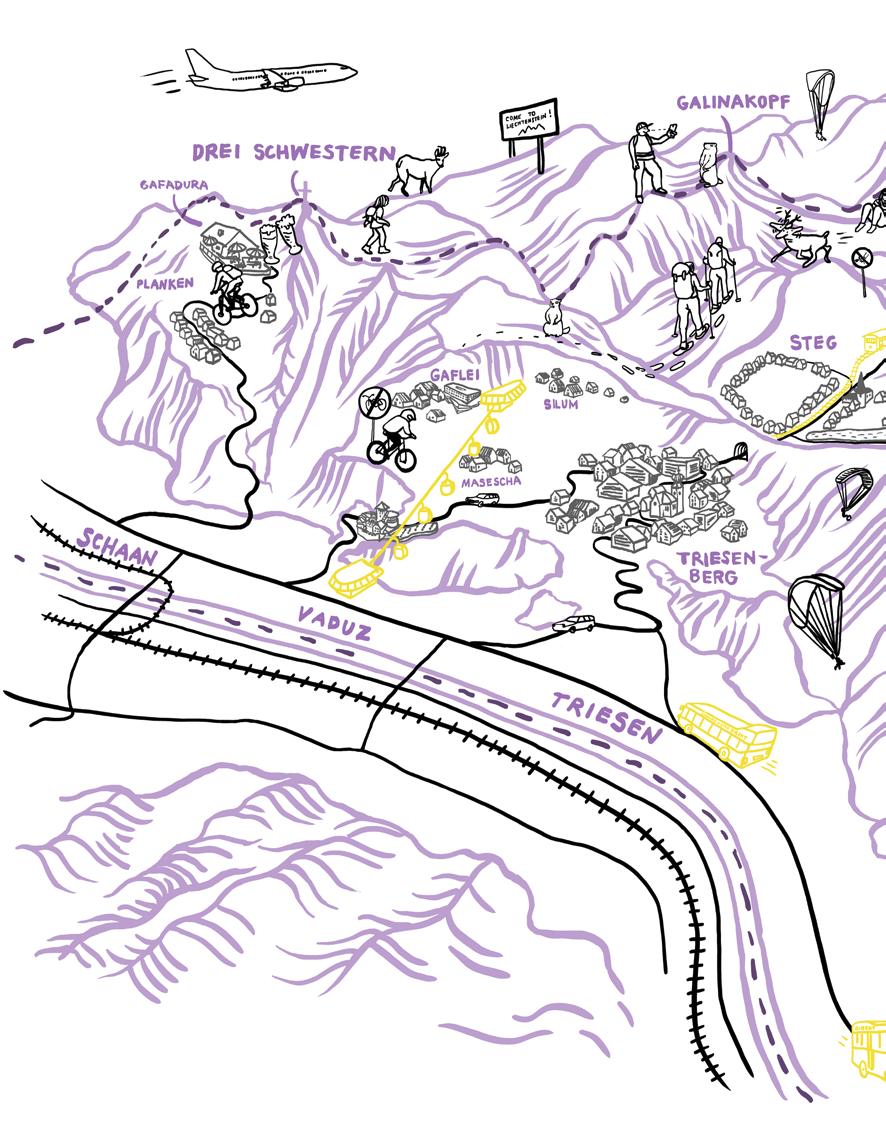

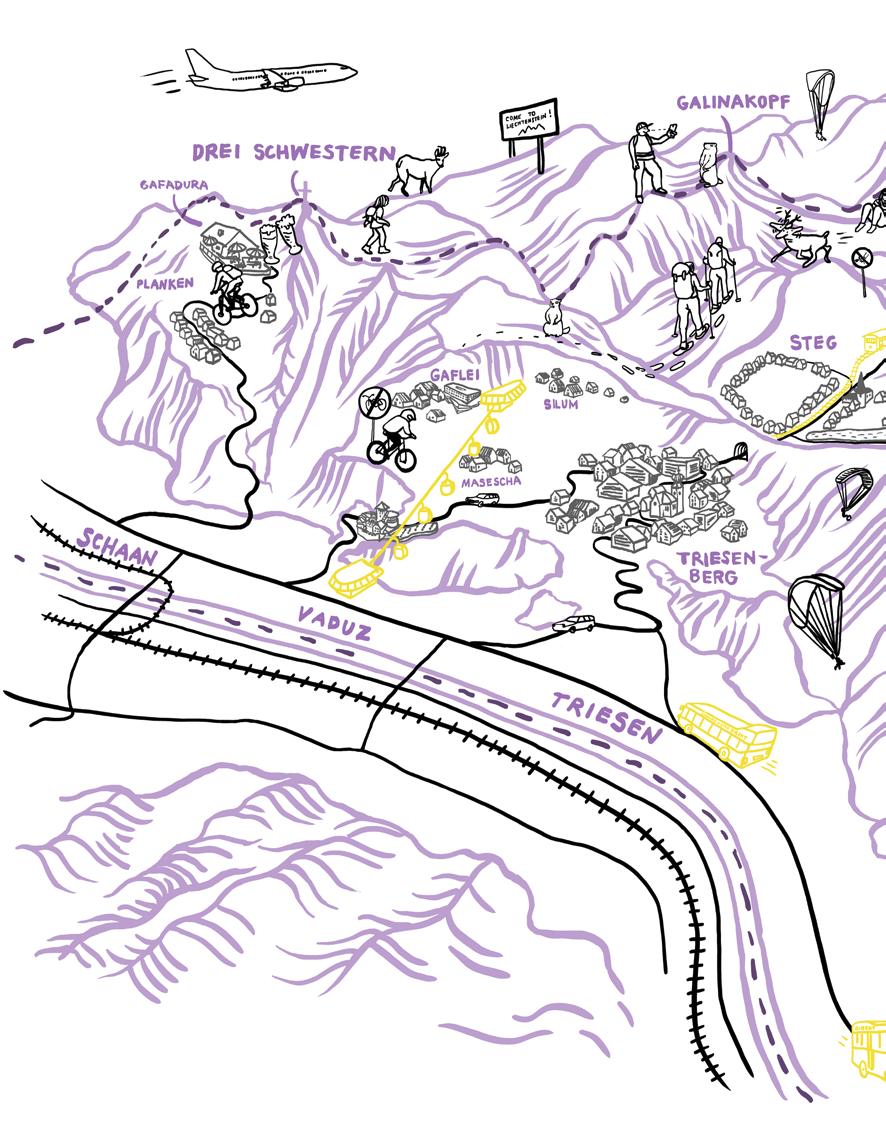

40 NEUES IM KAMPF GEGEN EINE DER HÄUFIGSTEN GESCHLECHTSKRANKHEITEN: Molekulare Resistenzprüfung bei Neisseria gonorrhoeae 42 BEOBACHTUNGSSTUDIE ZU BLUTHOCHDRUCK, COVID-19-FRÜHERKENNUNG, NEUEN BIOMARKERN UND WETTERFÜHLIGKEIT BEI FÖHN 44 SARS-COV-2-SEQUENZIERUNG IN LIECHTENSTEIN 46 PRÄVENTION VON HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN: Aktuelle Forschungsergebnisse der UFL Universität Liechtenstein: 48 NEUE DATENTECHNOLOGIEN WIE BLOCKCHAINS VERÄNDERN DIE FINANZWELT RASANT 50 DIE URBANISIERUNG DES RÄTIKONS 55 DATEN UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE PERSONALENTWICKLUNG 57 DER ENCROCHAT-FALL – das WhatsApp der Verbrecher 60 LEARNING FROM ALTERNATIVE DATA 62 PROCESS SCIENCE – wie wir Digital Trace Data nutzen können, um Veränderungen zu verstehen und zu gestalten 65 WENN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ KREATIV WIRD – und was es für den Menschen bedeutet 69 Publikationen und digitale Projekte der Universität Liechtenstein 70 FORSCHUNG UND LEHRE AUF 160 QUADRAT-KILOMETERN

Liechtenstein-Institut:

Die nun bereits dritte Ausgabe des Wissenschaftsmagazins 160 2 widmet sich schwerpunktmässig dem Thema Daten. Daten können gleichermassen am Anfang als auch am Ende wissenschaftlicher Forschung stehen. So können durch Forschung neue Daten generiert werden. Wissenschaftliche Forschung kann sich aber auch auf die Analyse von Daten konzentrieren. Sie schafft damit die Grundlage für die korrekte Inter pretation von Daten. Gut möglich, dass dabei auch die Grenzen der Aussagekraft konkreter Daten aufgezeigt werden.

Der Zugang der Wissenschaft zu Daten ist also äusserst vielfältig. Genau dies soll in diesem Magazin dargestellt werden. Sind Jahresangaben in den Geschichtswissenschaften immer verlässlich? Ist eine datengestützte Politik immer auch eine demokratische Politik? Welche Rolle spielen Daten in der medizinischen Forschung? Und welche in den Rechtswissenschaften? Auch wird dargestellt, wie neue Datentechnologien wie Blockchain die Finanzwelt verändern und welche Bedeutung Daten im Personalmanagement haben. Neben den diversen Beit rägen zum Thema Daten werden aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt.

Das Magazin 160 2 ist ein gemeinsames Magazin des Liechtenstein-Instituts, der Privaten Universität im Fürstentum Liechtenstein und der Universität Liechtenstein und damit der drei Institutionen des Hochschulstandorts Liechtenstein. Einmal im Jahr möchten wir auf diesem Wege interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern einen Einblick in unsere vielfältige Tätigkeit geben. Es freut uns, wenn unser Magazin Ihr Interesse weckt und zum Weiterlesen und Nachfragen anregt.

Christian Frommelt, Liechtenstein-Institut

Barbara Gant, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein (UFL)

Stefan Seidel, Universität Liechtenstein

Liebe

Leserinnen und Leser

HISTORISCHE DATEN UND ZEITRECHNUNG –

vermeintliche Selbstverständlichkeiten

Wir kennen es aus der Schule: 44 v. Chr. Ermordung Caesars, 1492 «Entdeckung» Amerikas, 1789 Französische Revolution, 1939–1945 Zweiter Weltkrieg, 1989 Fall der Berliner Mauer: Solche Daten sind für die Erfassung und Strukturierung historischer Vorgänge eine grundlegende Hilfe. Sie erlauben es, zeitliche Abläufe in einem kohärenten chronologischen Zusammenhang zu verstehen, der von der Vergangenheit über das Jetzt in die Zukunft führt. Historische Daten machen «Knotenpunkte der Geschichte» fassbar, in denen sich oft längere Entwicklungen verdichten und der Gang der Dinge in eine neue Richtung gelenkt wird.

Dennoch ist ein auf Tages- und Jahreszahlen und damit meist auf Ereignisse beschränktes Geschichtsverständnis in Schule und Wissenschaft seit Langem obsolet. Dies nicht allein, weil historische Daten und Ereignisse für sich genommen wenig aussagen und stets der Kontextualisierung bedürfen, also in einen Entwicklungszusammenhang eingebettet und auf ihre Ursachen und ihre Folgen hin befragt werden müssen. Auch vernachlässigt ein auf Einzeldaten konzentriertes Geschichtsbild ganze Bereiche historischer Erkenntnis, wie etwa die Bedeutung von Ideen, Mentalitäten, Strukturen usw., überhaupt die Entwicklungen von langer Dauer. Zudem hat die Vorstellung eines linearen Zeitstrahls von der Vergangenheit in die Zukunft eine teleologische Implikation, insofern der Geschichte eine bestimmte Zielrichtung unterstellt wird.

Begrifflich rühren die «Daten» von lateinisch datum für «gegeben» her. Dies bezog sich zunächst auf den Ausstellungszeitpunkt von Schriftstücken: Datum Stift Kempten den 23.ten Septembris 1706, datierte zum Beispiel der Vaduzer Administrator Rupert vom Bodman eine Instruktion für seine subdelegierten Kommissare, während etwa der Schellenberger Kaufvertrag mit der deutschen Entsprechung datiert wurde: So geben und geschehen, Hohen Embs den 18ten januarii 1699.

KONSTRUIERTHEIT VON DATEN

In einem umfassenderen Sinn bezeichnet der wissenschaftliche Datenbegriff allgemein Befunde oder Werte, die durch Beobachtung oder statistische Erhebung gewonnen werden. Die Geschichtswissenschaft ist dazu auf die Auswertung materieller und schriftlicher Überreste der Vergangenheit angewiesen oder auf mündliche Zeugnisse (Oral History). Neben den quantifizierbaren Grössen sind im Grunde alle systematisch aus den überlieferten Quellen gewonnenen Informationen «Daten» – «kleinstmögliche aufeinander bezogene Bestandteile des Wissens» (Tschiggerl/ Walach/Zahlmann).

Die grundlegende Problematik der Daten ist im Begriff selbst angelegt: Im lateinischen datum, dem Gegebenen, schwingt das Vorgegebene mit, das Axiomatische, das nicht hinterfragt werden kann oder muss und als voraussetzungslos gültig scheint. Dies aber trifft schon aus erkenntnistheoretischen Überlegungen auf wissenschaftliche Daten nicht zu: Eine völlig objektive, nicht konstruierende Wahrnehmung (Beobachtung) ist eine Schimäre. Denn das zu Erkennende wird erst im Erkenntnisprozess fassbar, der von kulturellen Faktoren wie Sprache und Logik und nicht zuletzt vom beobachtenden Subjekt beeinflusst wird. «Daten» existieren insofern nicht als etwas voraussetzungsfrei Gegebenes, sondern nur als «Produkt biologisch, kulturell und diskursiv determinierter Wahrnehmungsweisen» (Tschiggerl / Walach / Zahlmann).

Die Reflexion über das Zustandekommen von Daten ist somit zentral. Dies gilt gerade auch für die Geschichtswissenschaft, da die aus der Vergangenheit auf uns gekommenen Überreste in mannigfachen kulturellen Vorgängen gefiltert worden sind, sei es bei der Produktion (was wurde aufgeschrieben, was nicht?), bei der Speicherung (was wurde archiviert, was nicht?), bei der Überlieferung (was blieb erhalten, was nicht?) oder bei der Rezeption (was interessiert uns, was nicht?). Ein kultureller Vorgang ist schliesslich auch die Überführung von Daten in Wissen durch Kontextualisierung, Analyse und Interpretation: Durch die Entwicklung begründeter und plausibler Narrative leistet die Historie ihren Beitrag zur Weltdeutung und Sinnkonstruktion.

ZEIT ALS KULTURELLE UND SOZIALE GRÖSSE

Eine wesentliche Grundlage der historischen Weltaneignung ist die Zeit – womit wieder die historischen Daten im engeren Sinn angesprochen sind. Tages- und Jahreszahlen lassen sich als Punkte oder Abschnitte auf einer linearen Zeitachse verstehen und beruhen auf der Vorstellung der Quantifizierbarkeit und Messbarkeit von Zeit. Die dadurch

4 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

erzeugte Zeitordnung ist ausser für die Chronologie auch für die Koordination des menschlichen Zusammenlebens von zentraler Bedeutung. Sie wirkt indes so selbstverständlich, dass ihr Charakter als kulturelle und soziale Grösse kaum wahrgenommen wird. Dabei war schon die Frage nach der Endlichkeit oder Unendlichkeit der Zeit ebenso Gegenstand jahrhundertelanger philosophischer Kontroversen wie die Frage, ob es eine absolute, unabhängig vom menschlichen Mass ablaufende Zeit gebe, oder ob Zeit nur in der Wahrnehmung eines Subjekts bestehe. Und während Platon sich Zeit nicht linear, sondern zyklisch vorstellte, gehen etwa die australischen Aborigines von der Synchronität unterschiedlicher Zeitebenen aus.

GRUNDLAGEN DER DATIERUNG: ZEITRECHNUNG

Die Wahrnehmung von Zeit wird wesentlich bestimmt durch die über Jahrtausende entwickelten Methoden der Zeitrechnung und der Zeitmessung. Während der Tag, der schon in Altbabylon verwendete Mondmonat und das bereits den alten Ägyptern bekannte Sonnenjahr durch astronomische Grundlagen eindeutig bestimmt sind, stützt sich die Einteilung des Monats in vier Wochen, der Woche in sieben Tage, des Tages in 24 Stunden, der Stunde in sechzig Minuten usw. auf menschliche Konvention, ebenso die Festlegung des Jahresbeginns. Dieser lag im antiken Rom bis zur Einführung des Julianischen Kalenders auf dem 1. März, was die Monatsnamen September, Oktober, November, Dezember (7., 8., 9., 10. Monat) erklärt.

Auf Konvention beruht auch die Jahreszählung ab Christi Geburt (n. Chr.). Diese «Inkarnationsära» war ein grosser Fortschritt, da sie auch die Rückwärtszählung (v. Chr.) erlaubte und damit die Notwendigkeit eines Anfangs beseitigte. Sie findet sich ab dem Jahr 525, verdrängte aber erst in der Frühen Neuzeit die Zählung ab Erschaffung der Welt, bei welcher die Berechnung des Schöpfungsdatums anhand der Bibel zu unterschiedlichsten und wenig zuverlässigen Resul-

taten führte. Die Römer hatten ihre Jahreszählung mit der sagenhaften Gründung der Stadt Rom im Jahr 753 v. Chr. beginnen lassen, während in der muslimischen Zeitrechnung der Nullpunkt auf das Jahr der Auswanderung des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina gelegt wurde (622 n. Chr.). Im 16./17. Jahrhundert setzte sich zudem die Gliederung der Chronologie nach durchnummerierten Jahrhunderten durch, anstelle der hergebrachten Chronistik nach Päpsten und Kaisern.

Einen bedeutenden Rationalisierungsschub stellte auch die fortlaufende Tageszählung innerhalb der Monate dar. Noch bis ins Spätmittelalter hatte sich die Tageszählung an den Kirchen- und Heiligenfesten orientiert, welche jedoch von Bistum zu Bistum variierten. So wurde etwa der für das buchhalterische Rechnungsjahr wichtige Georgstag zumeist am 23. April gefeiert, in manchen Bistümern wie Salzburg, Augsburg und Prag am 24. April, im Bistum Chur aber erst am 25. April – nur im nördlichen Bistumsteil, dem Vorarlberger Oberland und wohl auch in Vaduz und Schellenberg, bereits am 23. April: Eine einheitliche und eindeutige Datierung war so nicht einmal innerhalb des Bistums gegeben.

KALENDERDIFFERENZEN

Grundlage der Zeitrechnung im christlichen Europa war der im Jahr 46 v. Chr. von Julius Caesar eingeführte Julianische Kalender, der das Sonnenjahr zu 365 Tagen mit zwölf Mondmonaten und einem Schalttag in jedem vierten Jahr kombinierte. Dieses Jahr war jedoch elf Minuten und vierzehn Sekunden zu lange, sodass das astronomische Sonnenjahr und das Kalenderjahr alle 128 Jahre um einen Tag auseinanderfielen. Dies machte die Berechnung des Ostertermins und der davon abhängigen Feiertage ungenau, weshalb Papst Gregor XIII. 1582 eine Kalenderreform anordnete: Um die vom Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) beschlossene Berechnung des Ostertermins beibehalten zu können, wurden die seither überzähligen zehn Tage übersprungen: auf Mon-

Sollen wir Camporin* nun schon das erste Mal erwähnen?

Komm, lassen wir sie doch lieber noch ein bisschen zappeln ...

5 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

* heute: Gamprin

tag den 4. Oktober folgte direkt Freitag der 15. Oktober 1582. Eine modifizierte Schaltjahresregelung verbesserte zudem die astronomische Genauigkeit.

Die meisten katholischen Länder übernahmen den Gregorianischen Kalender («neuer Stil») zwischen 1582 und 1584. Die evangelischen und orthodoxen Länder lehnten die päpstliche Reform jedoch ab und blieben beim «alten Stil». Diese Spaltung der Zeitrechnung, das Nebeneinander von «katholischer Zeit» und «evangelischer Zeit», führte im Alltag zu manchen Problemen, besonders in konfessionell gemischten Gebieten wie der Schweiz und dem Heiligen Römischen Reich, aber etwa auch im länderübergreifenden Handelsverkehr.

Erst 1699 beschlossen die evangelischen Stände des Alten Reichs die Annahme des «Verbesserten Kalenders»: Nun mussten bereits elf Tage übersprungen werden, sodass auf den 18. Februar unmittelbar der 1. März 1700 folgte. Dänemark, Norwegen, die Niederlande und einige evangelische Kantone der Schweiz übernahmen den «Verbesserten Kalender» bis 1701, andere erst später im 18. Jahrhundert. In Graubünden gingen Schiers und Grüsch erst 1812 als letzte Gemeinden in West- und Mitteleuropa zum neuen Kalender über. In England, Schottland und den britischen Kolonien in Nordamerika erfolgte die Datumsangleichung 1752. Als säkulare Zeitordnung setzte sich der Gregorianische Kalender erst im 19./20. Jahrhundert weltweit durch. So folgte z.B. Japan 1873, Russland 1918, die Türkei 1926, 1949 schliesslich das maoistische China.

SÄKULARISIERUNG UND RATIONALISIERUNG

DER ZEIT

Die Zeitrechnung als Ausdruck «quantifizierter Zeit» und als Grundlage historischer Daten ist also ausgeprägt ein kulturelles Phänomen. Lange stand sie in einem christlicheschatologischen Deutungszusammenhang, zumal es Versuche gab, neben dem Schöpfungstermin als dem Beginn der Heilsgeschichte auch das Ende der Welt, den Jüngsten Tag, als deren Abschluss zu berechnen. Erst in der Neuzeit, befördert durch den Buchdruck, die Aufklärung und die aufstrebenden Naturwissenschaften, kam es zu einer Säkularisierung und Rationalisierung der Zeit und auch der Geschichtsschreibung. Seit dem 18. Jahrhundert, so Reinhart Koselleck, dy-

namisierte sich der Zeitbegriff: An die Stelle des «auf die Bibel gegründeten geschichtlichen Datengerüsts» traten neue Konzepte «geschichtlicher Zeiten» (Gerhard Dohrn-van Rossum). Nach hinten erweiterte die Naturwissenschaft den Zeithorizont um Millionen von Jahren an Vergangenheit, nach vorne schloss sich eine lange, offene Zukunft an, in die hinein sich Natur und Geschichte entwickeln. Das neue Verständnis von Zeit und Geschichte als Prozess wurde zur Grundlage des Fortschrittsglaubens und des Modernisierungsoptimismus – die durch mannigfache Krisenerfahrungen immer wieder erschüttert werden.

Fazit: Historische Daten – sowohl im weiten Sinn der aus den Überresten der Vergangenheit extrahierten Wissensbestandteile als auch im engen Sinn der Datierung – sind nicht voraussetzungslos «gegeben», sondern das Resultat mannigfacher kultureller Vorgänge. Dies zeigt sich am Beispiel der Entwicklung der Zeitrechnung. Im Bewusstsein ihres konstruierten Charakters bilden sie dennoch eine wesentliche Grundlage für unser Verständnis der Welt.

lic. phil. Fabian Frommelt, Forschungsbeauftragter Geschichte am Liechtenstein-Institut

Literatur

– Enzyklopädie der Neuzeit (2005–2012), hg. von F. Jaeger, 16 Bände, Stuttgart/Weimar, Artikel «Chronologie», «Kalender», «Kalenderreform», «Zeit», «Zeitmessung», «Zeitordnung», «Zeitrechnung».

– Grotefend, H. (1982): Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 12. Auflage, Hannover: Hahnsche Buchhandlung.

– Kantonsschule Limmattal, Fachbereich Geschichte: Jahreszahlen in der Geschichte, online: https://www.kslzh.ch/index.php?pid=64&l=de&dpid= 354, abgerufen am 16.9.2022.

– Koselleck, R. (2022): «Zeit», in: Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, hg. von Stefan Jordan, Stuttgart, S. 331–336.

– Tschaikner, M. (2018): Die Datierung des Georgstags im nördlichen Teil der Diözese Chur, in: Bludenzer Geschichtsblätter 119, S. 4–8.

– Tschiggerl, M., Walach, T., Zahlmann, S. (2019): Geschichtstheorie, Wiesbaden: Springer VS.

«Vaduz den 22. Aprilis / 2. May 1690»: Doppeldatierung aufgrund der Zeitdifferenz zwischen dem Julianischen Kalender (alter Stil) und dem Gregorianischen Kalender (neuer Stil) in einer Quittung des Exekutionskommissars des Schwäbischen Kreises für die Reichsgrafschaft Vaduz (ÖStA, HHStA, RHR, Jud., Den. Rec. 261/14, fol. 18r, Vaduz, 22.4./2.5.1690, Abschrift).

6 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Mehr als 12 500 Rechtsakte der Europäischen Union (EU) wurden von Liechtenstein und seinen EWR/EFTA-Partnern Island und Norwegen bisher in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) übernommen. Das ist eine hohe Zahl. Doch wie ist diese Zahl einzuordnen? Hierfür sind zwei Perspektiven relevant. Die erste Perspektive vergleicht die Anzahl übernommener EU-Rechtsakte mit der Anzahl insgesamt erlassener EU-Rechtsakte. Sie beantwortet somit die Frage, wie viel Prozent des EU-Rechts durch den EWR abgedeckt sind. Der zweite Ansatz stellt die Frage, wie stark die Übernahme von EU-Recht die liechtensteinische Rechtsetzung bestimmt.

Betrachtet man den ganzen Zeitraum seit dem EWR-Beitritt 1994, so wurden lediglich 15 % aller EU-Verordnungen und -Richtlinien in das EWR-Abkommen übernommen. Schaut man aber nur auf das Jahr 2019, waren es über 54 % . Der Anteil der über nommenen Verordnungen liegt dabei mit 51 % deutlich tiefer als der Richtlinien mit 81 %. Nimmt man gar nur jene Richtlinien, welche vom EU-Rat und vom EU-Parlament verabschiedet wurden – und somit von besonderer Relevanz sind –, liegt der Anteil gar bei fast 90 %. Allerdings handelt es sich hierbei im Jahr 2019 auch nur um 34 Rechtsakte. Doch was bedeuten diese Zahlen nun? Wie stark sind die EWR/EFTAStaaten tatsächlich in die EU integriert? Trotz etlicher Kennzahlen lässt sich dies nicht sagen. Jede Kennzahl steht letztlich nur für sich selbst und ist damit von begrenzter Aussagekraft. Daten können eben nicht immer alles aussagen.

Und wie steht es mit der zweiten Perspektive? Im langjährigen Schnitt dienen etwa 45 % (!) der vom Landtag behandelten Gesetzesvorlagen der Umsetzung von EWR-Recht. Sprich: Fast die Hälfte der Gesetzesvorlagen ergeben sich aus der EWR-Mitgliedschaft. Auch hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Anteil nach Themenbereich stark variiert und auch der Umsetzungsspielraum Liechtensteins je nach Vorlage unterschiedlich gross ist. Daten bleiben also erklärungsbedürftig.

7 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Christian Frommelt

DATENFLUT UND EINZELHIRN Vom (Be-)Nutzen

rechtsgeschichtlicher digitaler Datensammlungen

Daten werden in Unmengen gesammelt, gesichert und gehortet, auch wenn unklar ist, inwiefern sie sich dereinst als relevant erweisen werden. Auch die rechtshistorische Forschung setzt inzwischen vermehrt auf eine solche Sammlung von (digitalisierten) Daten.

DATENFLUT UND EINZELHIRN

Ein Beispiel ist das Projekt «iurisprudentia» der Universität Zürich: Ganze Nachlässe etlicher berühmter Rechtswissenschaftler:innen sowie Materialien aus Gesetzgebungsprozessen wichtiger Kodifikationen werden, möglichst bis auf den letzten Notizzettel, gescannt, computergestützt automatisch transkribiert und online kostenlos zugänglich gemacht. Das Projekt akkumuliert (und sichert) rechtsgeschichtliche Daten in einer noch nie so dagewesenen Fülle und Verfügbarkeit für die gegenwärtige (und künftige) Forschergemeinschaft.

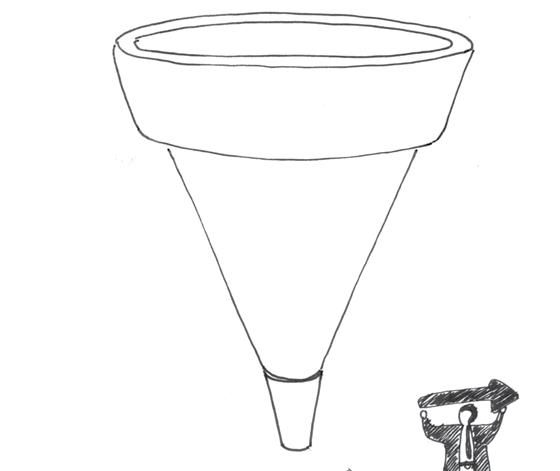

Aber: kein Nutzen ohne Benutzen. Solange nicht Forschende sich dieser rechtsgeschichtlichen Daten annehmen und daraus mit einem bestimmten Ziel unter Anwendung einer konkreten Methode das Relevante heraussuchen und zu Erkenntnissen verarbeiten, bleiben die Daten stumm. Oder vielmehr: Sie bleiben lärmend und schreiend, weil das überwiegende Störrauschen der Datenflut es unmöglich macht, das, was man wirklich hören möchte, herauszufiltern.

Zum Qualitätsmerkmal einer jeden rechtsgeschichtlichen Datensammlung wird deshalb nicht nur, dass sie sorgfältig angelegt ist, sondern auch, dass sie übersichtlich erschlossen und verlässlich durchsuchbar ist. Denn nur auf dieser Grundlage kann das erforderliche (hermeneutisch gesehen) «vertrauliche Zwiegespräch» stattfinden zwischen Einzelhirn und (ausnahmsweise sei hier ein Singular erlaubt) dem einzelnen «Datum».

DATUM FÜR DATUM

Eine Urform der persönlichen Datensammlung ist das Tagebuch. Ein Tagebuch in Form von Briefen an seine verstorbene Frau führte Eugen Huber (1849–1923), der Schöpfer des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), in den Jahren 1910 bis 1917. Es wird derzeit vom Institut für Rechtsgeschichte der Universität Bern in transkribierter Form online frei zugänglich herausgegeben.

Für sich genommen enthalten die Bände dieses Tagebuchs eine Unmenge verschiedenster Angaben, die in ihrer chaotischen Fülle anfangs eher abschreckend wirken. Ihr Wert im Einzelnen zeigt sich erst bei genauer Lektüre, wobei jeder das Tagebuch anders liest und darin Unterschiedliches bemerkt. Dabei navigiert uns das Einzelhirn durch die Datenflut: Darin findet sich Rechtsgeschichtliches (wie die Gedanken Hubers zum Inkrafttreten des ZGB am 1.1.1912); Ereignisgeschichtliches (wie Hubers Wahrnehmung des Flugzeugabsturzes von Hans Schmid am 14.10.1911); Sozialgeschichtliches (wie Hubers Bedenken, ob vornehme Damen

«Velociped» fahren sollten, u.a. vom 26.9.1912); ganz Persönliches (Hubers erstaunliche Bemerkung vom 9.2.1912: «wie wenig ich innerlich Jurist bin») und vieles mehr. All diese Facetten eröffnen sich einem aber nur – wie gesagt – in einem vertraulichen Gespräch bei individueller Lektüre.

Ein vergleichbares Projekt für Liechtenstein wäre die (wünschenswerte) Herausgabe der nachgelassenen und nicht weniger facettenreichen Briefesammlung von Wilhelm Beck.

ÜBERFLUTUNG

Wie demgegenüber das Einzelhin in der Datenflut versinkt, zeigt Jorge Luis Borges (1899–1986) in seiner Erzählung «Das unerbittliche Gedächtnis»: Der junge Mann Ireneo Funes ist nach einem Reitunfall gelähmt; aber sein Gehirn nimmt die gesamte Umgebung bis in die feinsten Einzel heiten hinein wahr und speichert alles genauestens in seiner Erinnerung ab. Funes, Gehirn wird zum unermesslichen Speicher von einzelnen (Sinnes-)Daten. Doch er kann sie nicht sinnvoll (be-)nutzen, weil sein Einzelhirn sich in der Datenflut nicht mehr zurechtfindet: «Nicht nur machte es ihm Mühe zu verstehen, dass der Allgemeinbegriff Hund so viele Geschöpfe verschiedener Grösse und verschiedener Gestalt umfassen soll; es störte ihn auch, dass der Hund von 3 Uhr 14 (im Profil gesehen) denselben Namen führen sollte wie der Hund von 3 Uhr 15 (gesehen von vorn).»

Dr. Emanuel Schädler, LL.M., Forschungsbeauftragter Recht am Liechtenstein-Institut

Quellen – Projekt «iurisprudentia»: https://rwi.app/iurisprudentia/de – Eugen Huber: Briefe an die tote Frau, https://books.unibe.ch/index.php/ BB/catalog/series/EHB – Borges, J. L. (2010): Das unerbittliche Gedächtnis, in: Jorge Luis Borges. Die unendliche Bibliothek. Erzählungen, Essays, Gedichte. Frankfurt am Main: S. Fischer, S. 161–174.

8 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Lieber Gustav

Entschuldige wenn ich Dir auf Deine soeben erhaltenen Zeilen, die mich übrigens gefreut haben, Einiges erwidere.

1. Ganz begreiflich ist es mir, wenn Du schreibst, es schicke sich Dir nicht, jetzt «Politik» zu treiben, Du meinst damit wohl aktiv-offene Stel lungnahme zu unsern bekannten Postu laten. Nun, das verlange ich selbstverständlich auch nicht, denn es würde in gar mancher Hinsicht nicht Deiner Zukunft dienlich sein. – Soviel einerseits.

– Andererseits muß man auch von Dir wie übrigens von Jedem die Wahrung Deiner Interessen fordern. Wie nun aber noch irgendwie Deine Interessen zu wahren sein werden, das will ich Dir nicht mehr weiß [sic] machen. Andere Lehrer tun es auch!

2. Du schreibst mir, daß wir den sog. Büchlern [Bächlern?] nicht trauen sollen. Klugerweise muß man sich ja in Obacht nehmen, denn es gibt nun einmal Leute, deren ehrliche Beschäftigung darin besteht, alles zu «hinterbringen». Ich nehme die Sache nun einmal kühl, und habe dazu in meinem Berufe die beste Gelegenheit; nicht Alles regt mich mehr auf. Auf das Ziel lossteuern, manchmal die unglaubliche Wahrheit ins Gesicht sagen, manchmal den schlichten Bürger spielen, dann geht’s schon vorwärts.

Es besteht leider bei uns eine krankhafte Veranlagung jedes den Ehrgeiz oder sonst was nur anscheinend verletzende Wort als ein Symptom der Abneigung, der Hinter- und Niederträchtigkeit aufzufassen. Das ist nicht notwendig. Wir streiten uns nicht um den Mann ohne hohen Namen.

3. Es scheinen sich m. E. auch die Stimmen zu mehren, die für eine andere Zusammensetzung unseres Landtages am Wahltage sorgen werden. Was Du nicht vergessen magst!

Soviel zu Deiner Aufklärung, mehr später. Tue auch Deine Pflicht im Stillen.

Mit bestem Gruß Wilhelm

Selbstverständlich werden wir einander über die [...] etc. der Personen Liechtensteins stets aufklären. Das muß nun ein besonderes Ziel für uns sein.

Wilhelm Beck war ein fleissiger Briefeschreiber. Rund 300 seiner Briefe haben sich in Kopie erhalten in drei «Copie de lettres»-Bänden. Beck war bis 1914 in der Anwaltskanzlei von Nationalrat Emil Grünenfelder in Flums tätig, danach gründete er eine eigene Kanzlei in Vaduz. Die Briefe aus den Jahren 1912 bis 1919 sind inhaltlich breit gefächert. Ein Teil der Briefe sind privater Natur («Liebe Mama»). Andere legen Zeugnis ab von seinen Kontakten zu politischen Persönlichkeiten und Weggefährten. Er schreibt von den Schwierigkeiten, in Vaduz eine Kanzlei zu eröffnen. Aus anderen Briefen wird ersichtlich, dass er Triesenberger Bürgern juristisch zur Seite steht, indem er zum Beispiel Bittschriften an den Fürsten verfasst. Becks politische Ideen und Absichten kommen zum Vorschein, Politisches wird oft konspirativ abgehandelt. Es geht um Landtagswahlen, Zeitungsgründung, Parteigründung. Im Wissen um sein späteres Wirken lässt sich Becks zukünftiger Weg schon deutlich erkennen.

ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)

ler vom 11. Juli 1913. In: Copie de Lettres, Band l, S. 50/51 (Privatarchiv Rupert Quaderer)

9 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Spannungsverhältnis

In Zeiten grosser Unsicherheiten wie der Corona- oder der Klimakrise steigt die Nachfrage nach wissenschaftlicher Expertise.

Die Rufe nach einer «evidenzbasierten Politik» gehen jedoch häufig zu weit. Weder gibt es die eine Wissenschaft, auf die sich die Politik abstützen kann, noch lässt sich der Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung durch den Rekurs auf wissenschaftliche Fakten umgehen.

«What matters is what works.» Diese dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair zugeschriebene Losung drückte in den 1990er-Jahren die Hoffnung auf eine neue Ära der rationalen Politikgestaltung aus (Frey & Ledermann 2010). Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende totalitärer Regime in Europa schien die Zeit reif für eine Politik, die auf der Grundlage solider Fakten fusst und nicht mehr von politischen Ideologien in Beschlag genommen wird. An die Stelle normativer Vorurteile sollten objektive Daten treten. Politische Streitfragen sollten sich gemäss der wissenschaftlichen Wahr/ Falsch-Logik vermessen lassen (Bogner 2021). Information sollte über Ideologie und Ignoranz triumphieren (Hirschi 2018).

Dieses Credo der ideologiefreien und faktenbasierten Politik fällt auch in Krisenzeiten auf fruchtbaren Boden. Daraus abgeleitete Forderungen nach einer evidenzbasierten Politik schiessen aber oftmals über das Ziel hinaus. Im Kern gehen sie nämlich davon aus, dass es für jede politische Herausforderung eine objektiv richtige, auf Zahlen, Daten und Fakten beruhende Antwort gibt. Gute Regierungsführung reduziert sich dementsprechend auf einen mechanischen Prozess zur Realisierung ebendieser objektiv richtigen Lösung (Bogner 2021). Dabei wird aber oft übersehen, dass sich Politik und Wissenschaft in zwei getrennten Sphären bewegen. Nur wenn die jeweiligen Funktionen und Grenzen von datenbasierter Wissenschaft und (demokratischer) Politik berücksichtigt werden und nicht das Eine durch das Andere okkupiert wird, gelingt ein lebendiges Miteinander, von dem die Gesellschaft bestmöglich profitiert.

DATEN SPRECHEN NICHT FÜR SICH SELBST

Empirische Evidenz wird durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden gewonnen. Ausgehend von Theorien und Annahmen werden Hypothesen abgeleitet, die sodann mit Daten empirisch untersucht werden. Die aus der Analyse

gewonnenen Resultate werden wiederum durch die Brille der jeweiligen Theorie interpretiert und die Theorie weiterentwickelt.

Theorien schaffen also ein gemeinsames Verständnis der analysierten Konzepte, liefern mögliche Erklärungen für Zusammenhänge, legen die zugrunde liegenden Annahmen offen und garantieren die Anknüpfung an den aktuellen Forschungsstand. Damit gewährleisten die Forschenden die Nachvollziehbarkeit ihrer Argumentation und öffnen den Raum für Kritik von Fachkolleginnen und Fachkollegen, die ihrerseits ein zentraler Motor des wissenschaftlichen Fortschritts ist.

Theorien sind jedoch immer nur ein Abbild (Modell) der gesamten, komplexen Realität, von der sie nur einen spezifischen Ausschnitt betrachten. Sie sind selektiv, bewegen sich zumeist innerhalb einer spezifischen Fachdisziplin und schliessen selbst innerhalb dieser Fachdisziplin andere legitime Perspektiven aus (Framing). Es gibt denn auch nicht «die eine» Wissenschaft, die mit einer Stimme spricht.

Unter «Framing» versteht man einen meist bewusst gesteuerten Prozess, ausgewählte Daten und Fakten so zu präsentieren, dass sie in einen vordefinierten Deutungsrahmen passen. Framing ist eine notwendige Voraussetzung für Kommunikation, kann aber auch missbraucht werden, um eine manipulierende Wirkung zu erzeugen. Ein alter, aber gleichwohl populärer Witz verdeutlicht dies: Nach einem verlorenen Wettkampf zwischen der UdSSR und den USA lobte eine sowjetische Zeitung den ehrenvollen zweiten Platz ihrer Mannschaft und spottete über die amerikanische Equipe. Schliesslich wurde diese bloss vorletzte.

DATEN UND DEMOKRATIE: ein

Neu gewonnene Evidenz ist jeweils nur so lange gültig, bis sie durch neue Studien und neue Daten falsifiziert wird.

10 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Die demokratische Politik eines freien Landes kann sich folglich nicht auf die automatische Umsetzung einer spezialisierten wissenschaftlichen Evidenz beschränken. Bezogen sich Politik und Medien zu Beginn der Coronapandemie beispielsweise stark auf die Subdisziplinen der Virologie und Epidemiologie, meldeten sich im Laufe der Pandemie zusehends auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Wissenschaften, etwa der Rechtswissenschaften, Psychologie oder Volkswirtschaftslehre, zu Wort und brachten ihre wiederum fachspezifisch und theoretisch gerahmten Erkenntnisse ein. Und bezeichnenderweise berufen sich Kritikerinnen und Kritiker der Klima- oder Coronapolitik nicht selten selber auf Erkenntnisse und Methoden wissenschaftlicher Expertinnen und Experten.

WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNIS IST VORLÄUFIG

Wissenschaftliche Erkenntnis wird gerne als der «aktuelle Stand des Irrtums» bezeichnet. Neu gewonnene Evidenz ist jeweils nur so lange gültig, bis sie durch neue Studien und neue Daten falsifiziert wird. Damit nicht genug, führen neue Erkenntnisse zu fortschreitenden Differenzierungen und Komplexitätssteigerungen.

Neben der Gefahr, dass sie nur noch von einem kleinen Personenkreis verstanden werden, drohen Friktionen zwischen der eigenen unmittelbaren Erfahrung und der abstrakten, statistischen Evidenz, die den Einzelfall kaum noch berücksichtigt und häufig auf Mittelwerte ausgerichtet ist.

Das in der Demokratie gelebte, regelgeleitete Aushandeln von mehrheitsfähigen Kompromissen kann deshalb nicht mit Verweis auf «die Fakten» abgekürzt werden. Gerade wenn es um kausale Handlungsanweisungen für die Zukunft geht («Wenn ihr A macht, dann wird B eintreffen») sind die Unsicherheiten naturgemäss gross.

WELCHES SIND DIE «RICHTIGEN» ZAHLEN?

Meist gibt es mehrere gleichberechtigte Möglichkeiten, wie man etwas messen kann. Das im Zuge der Coronapandemie prominent diskutierte Konzept der Übersterblichkeit illustriert dies. Obwohl verschiedene Forscherinnen und Forscher vom gleichen Konzept («Übersterblichkeit») ausgehen, dieses grundsätzlich gleich operationalisieren (tatsächliche Todesfälle minus zu erwartende Todesfälle) und ihre Berechnung auf dieselbe Datenbasis stützen (Todesfälle des betrachteten und der vorangehenden Jahre), kommen sie aufgrund unterschiedlicher Modellrechnungen zu teils stark divergierenden Ergebnissen. Für die Pandemiejahre 2020 und 2021 weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Schweiz beispielsweise eine Übersterblichkeit von rund 8200 Personen aus, die Universität Washington kommt auf den um fast 90 Prozent höheren Wert von 15 500 Personen und die Zeitschrift The Economist auf rund 13 300 Personen (Stand 13. Juni 2022).

Welches sind denn nun die «richtigen» Zahlen und Interpretationen, auf die sich eine automatische politische Umsetzung wissenschaftlicher Evidenz stützen sollte? Das lässt sich nicht pauschal sagen und ist oft auch eine Vertrauensfrage. Öffentlich ausgetragener Streit um die «richtigen» Zahlen

und ihre Interpretation verdeckt deshalb häufig den Kern demokratischer Politik, nämlich die normative, wertebasierte und zuweilen emotionale Diskussion darüber, wie wir unser gemeinschaftliches Zusammenleben regeln wollen und welche Risiken wir bereit sind dafür einzugehen.

ES GIBT KEINE ALTERNATIVLOSE DEMOKRATIE

Der Slogan «what matters is what works» wird einer lebendigen Demokratie nicht gerecht. Selbst wenn es in einer Sache einen unbestrittenen interdisziplinären Konsens gäbe, darf die demokratische Politikgestaltung nicht zu einer technokratischen «Umsetzungsmaschinerie» (Merkel 2021: 8) verkommen. Im Zentrum der gelebten Demokratie stehen eben nicht rationale Wissensfragen, sondern das lebensweltliche Auffinden mehrheitsfähiger Kompromisse durch die freie Deliberation verschiedener Ansichten, Werte, Weltbilder und Normen. Daten und Fakten sind kein Ersatz für das Aushandeln und Aushalten von Interessenkonflikten auf der Suche nach tragfähigen, gemeinschaftlichen Entscheidungen.

Fakten

Damit soll keineswegs gesagt werden, dass wissenschaftliche Expertisen, Zahlen und Fakten für die Politik entbehrlich sind. Im Gegenteil sind Daten mit ihren wissenschaftlichen Interpretationen eine sehr wichtige Hilfestellung. Ob und wenn ja welche Massnahmen daraus abgeleitet werden, muss aber eine politische Entscheidung sein.

Dr. Philippe Rochat, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut

Quellen

–

Bogner, A. (2021): Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Stuttgart: Reclam. – Frey, K.; Ledermann, S. (2010): Evidence-Based Policy: A Concept in Geographical and Substantive Expansion. German Policy Studies, Vol. 6(2), S. 1–15. – Hirschi, C. (2018): Skandalexperten, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Berlin: Matthes & Seitz. – Merkel, W. (2021): Neue Krisen. Wissenschaft, Moralisierung und die Demokratie im 21. Jahrhundert. Aus Politik und Zeitgeschichte APuZ, 26-27/2021, S. 4–11.

–

Daten WHO: https://www.who.int/data/sets/global-excess-deathsassociated-with-covid-19-modelled-estimates –

Daten IHME der Universität Washington: https://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/covid_19_excess_mortality –

Daten The Economist: https://github.com/TheEconomist/covid-19excess-deaths-tracker

11 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Daten und

sind kein Ersatz für das Aushandeln und Aushalten von Interessenkonflikten auf der Suche nach tragfähigen, gemeinschaftlichen Entscheidungen.

Schall ist objektiv messbar, nicht aber der subjektiv wahrgenommene Wohlklang oder Lärm. Wie also wird festgelegt, was Lärm ist? Wie laut ist Lärm?

Und auf welche Weise soll uns das umweltrechtliche Immissionsschutzrecht

≥ 75 70–74.9 65–69.9 60–64.9 55–59.9 50–54.9 45–49.9 < 45 Quelle http://geodaten.llv.li/geoportal/laerm.html

AKUSTIK, LÄRM UND RECHT

Die Karte zeigt, welcher Lärmbelastung die Bevölkerung durch den Strassenverkehr tagsüber ausgesetzt ist (2015). Der Immis sionsgrenzwert für die Empfindlichkeitsstufe II, z.B. reine Wohnzonen, liegt bei 60 dB(A). 12 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

SCHALL UND LÄRM

Als Akustik wird die Lehre vom Schall, seiner Entstehung, Ausbreitung und Beeinflussung bezeichnet. Schall wiederum sind mechanische Schwingungen eines elastischen Mediums, die sich als Schallwellen ausbreiten. Schall kann verschiedenartig gemessen werden, insbesondere als Frequenz der Schallwellen in Hertz (Hz), was zu objektiven Daten führt. Erst durch eine subjektive Wertung des Schalls als erwünscht oder unerwünscht jedoch ergibt sich die Quali fikation als Wohlklang oder als Lärm. Ein erwünschter Wohlklang kann Musik, Kirchengeläut oder der Klang von Kuhglocken sein. Rechtlich betrachtet ist Lärm dagegen also «unerwünschter oder schädlicher Schall», zum Beispiel verursacht durch den Strassenverkehr. Vereinfacht dargestellt führt eine höhere Schallintensität nicht zu einer linearen, sondern zu einer logarithmischen Erhöhung des Schallpegels (in Dezibel, dB) und wird vom menschlichen Ohr auf eigentümliche Weise wahrgenommen:

Zunahme Schallintensität

Erhöhung um … Faktor 2 = plus 3 Dezibel

seits musste sich aber auch nicht eine Mehrheit der Probanden stark belästigt fühlen. Die Immissionsgrenzwerte wurden schliesslich bei einer Lärmbelastung festgelegt, bei der die Schwelle zu einer starken Belästigung für 15 bis 25 % der Probanden überschritten war.

BEISPIEL STRASSENVERKEHRSLÄRM

Trotz der Grenzwerte ist gemäss dem Strassenlärmkataster (Stand: 2015) für rund 6300 Personen (17 % der Bevölkerung) in Liechtenstein tagsüber der Immissionsgrenzwert überschritten. In der Nacht betrifft die Grenzwertüberschreitung rund 4100 Personen (11 % der Bevölkerung). Warum ist das so? Der subjektive Charakter des Lärms führt dazu, dass die Verminderung der Lärmbelastung nur mit grossen Anstrengungen möglich ist. So müsste zum Beispiel für eine Halbierung (minus 10 dB) der wahrgenommenen Lärmbelastung an einem bestimmten Standort in Strassennähe die Reduktion der Anzahl an Fahrzeugen in der massgeblichen

Wahrnehmung durch menschliches Gehör

Erhöhung ist … wahrnehmbar

Faktor 3 = plus 5 Dezibel deutlich wahrnehmbar Faktor 10 = plus 10 Dezibel als Verdoppelung wahrnehmbar

→ Erhöhung logarithmisch

IMMISSIONSSCHUTZRECHT

Das Umweltrecht umfasst alle Rechtsvorschriften, die nachteiligen Einwirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen entgegenwirken sollen. Ein wichtiger Aspekt des Umweltrechts ist dabei die Bewahrung des einzelnen Menschen vor schädlichen oder lästigen Immissionen, wie zum Beispiel Luftverunreinigungen und Lärm. Dieses sogenannte Immissionsschutzrecht setzt auf einer ersten Stufe bei Massnahmen an der Quelle, den Emissionen, an. Auf einer zweiten Stufe werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, sobald die per Verordnung festgelegten sogenannten Immissionsgrenzwerte überschritten sind oder dies erwartet werden kann. Im Bereich des Lärmschutzes sind Emissionsbegrenzungen zum Beispiel verkehrslenkende, -beschränkende und -beruhigende Massnahmen an Strassen. Die Immissionsgrenzwerte stellen die Schwelle zum «Schädlichen oder Lästigen» dar, sodass im Bereich des Lärmschutzes gemäss dem Umweltschutzgesetz Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung «in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören».

FESTLEGUNG DER GRENZWERTE

Wie werden die Grenzwerte für den Lärmschutz festgelegt, wenn Lärm doch sehr subjektiv ist? Die liechtensteinische Umweltgesetzgebung wurde zwar vom Europarecht geprägt, stellt jedoch weitgehend über den Zollvertrag und in Eigenregie rezipiertes schweizerisches Recht dar. Die Belastungsgrenzwerte der Lärmschutzverordnung entsprechen deshalb den Werten in der Schweiz. Aufgrund der subjektiven menschlichen Wahrnehmung und der unterschiedlichen Lärmarten (zum Beispiel Kreischen) wurden die Immissionsgrenzwerte in der Schweiz auf der Grundlage von soziopsychologischen Erhebungen festgelegt. Probanden wurden dabei verschiedenen Lärmbelastungen ausgesetzt, die sie auf einer Skala von 1 bis 10 (gar nicht, schwach, mässig, stark, sehr stark) bewerten mussten. Wegen der umweltschutzgesetzlichen Vorgabe der erheblichen Störung des Wohlbefindens einerseits durften sich nicht nur einzelne Probanden stark belästigt fühlen. Aufgrund der rechtlichen Vorgabe der Rücksichtnahme auf empfindlichere Personen, wie etwa Kinder, kranke Menschen und ältere Menschen, anderer-

→ Wahrnehmung subjektiv

Zeiteinheit 90 % betragen. Auch die immer beliebter werdenden Elektrofahrzeuge sind bei Geschwindigkeiten von gegen 50 km/h wegen der Eigenschaften des Schalls und unserer Wahrnehmung kaum noch leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Zudem lässt das Umweltschutzgesetz bei überwiegenden öffentlichen Interessen bei bestehenden und auch bei neuen Strassen massive Überschreitungen der Grenzwerte zu. Diese Rechtslage wurde schon sarkastisch kommentiert: «Das Umweltschutzgesetz schützt den (Verkehrs-)Lärm und nicht die Menschen» (Peter Ettler, Lärmliga Schweiz). Mit einem ausgeprägten Verzicht auf den motorisierten Strassenverkehr ist auch in Zukunft nicht zu rechnen, weil eben das öffentliche Interesse daran überwiegend ist. Zumindest schreibt das Umweltschutzgesetz aber im Fall der überschrittenen Grenzwerte für betroffene Gebäude das Anbringen von Schallschutzfenstern oder ähnliche bauliche Massnahmen vor.

Dr. iur. Cyrus Beck, Forschungsbeauftragter Recht am Liechtenstein-Institut

Quellen

– Griffel, A. (2019): Umweltrecht. In a nutshell, 2. Aufl., Zürich/ St. Gallen: Dike. – Lerch, R. et al. (2009): Technische Akustik. Grundlagen und Anwendungen, Berlin: Springer. – Raschauer, B.; Ennöckl, D. (2019) Umweltrecht Allgemeiner Teil, in: D. Ennöckl et al. (Hg.), Handbuch Umweltrecht, 3. Aufl., Wien: Facultas, S. 19 ff. – VGH 2009/143, abrufbar unter: https://www.gerichtsentscheidungen.li – Websites: http://geodaten.llv.li; https://www.gesetze.li; https://www.laermliga.ch; https://www.llv.li/inhalt/12185/amtsstellen/ strassenlarmkataster; https://www.statistikportal.li

13 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Quantitative Ansätze in der Geschichtswissenschaft basieren insbesondere auf statistischen Daten. Indes sind auch diese numerischen Daten keineswegs gegeben, bilden nicht einfach Wirklichkeit ab, sondern sind Ausdruck von Wissensordnungen, durch die auf die Wirklichkeit geblickt wird: Statistik bezeichnet nicht nur das Datenmaterial, sondern immer auch Methoden zur Herstellung von Datenmaterial. Der Beitrag blickt auf die Geschichte und die Bedeutung von Statistiken für die historische Forschung am Beispiel der Sozialgeschichte.

1971 pries François Furet einflussreich die Vorzüge der quantitativen beziehungsweise seriellen Geschichte. Zu den Vorzügen zählte er den Umstand, dass diese Art der Wissensgenerierung einen besseren Zugang zum Kerngegenstand geschichtswissenschaftlicher Forschung biete: der Zeit, genauer der «diachronen Dimension der Erscheinungen». Das Jahrzehnt der maximalen Annäherung der Geschichtswissenschaft an die Sozialwissenschaften mit ihren Methoden und Theoriebildungsansprüchen war angebrochen. Die Quellen dieser Art von Geschichtsschreibung waren wesentlich statistischer Natur.

STATISTIK IN DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT

In der Geschichtswissenschaft sind sich in der Regel selbst vehemente Verfechter der quantitativen Geschichte der Grenzen statistischer Zugänge zum Verständnis der Vergangenheit bewusst gewesen. So konzedierte Furet einen «unbehebbaren» Mangel an entsprechenden Daten, der es verunmöglichte, wichtige Teile der Vergangenheit zu analysieren. Und er stellte «eine grundsätzliche Unreduzierbarkeit der qualitativen Natur» vieler untersuchter historischer Phänomene nicht in Abrede. Umgekehrt haben auch dezidierte Kritiker umfassender Bestrebungen, mittels statistischer Daten historische Prozesse zu erklären, selten den Nutzen dieser Quellen grundsätzlich negiert. Über hundert Jahre vor Furet hatte etwa Johann Gustav Droysen nach einer ausführlichen kritischen Besprechung des Versuchs eines englischen Kollegen, auf der Basis von Statistiken Gesetzmässigkeiten historischer Prozesse zu formulieren, gleichwohl den «grossen Wert» einer «statistische[n] Betrachtungsweise der menschlichen Dinge» bekräftigt: «aber man muss nicht vergessen, was sie leisten kann und leisten will.»

Zwar teilten die moderne Geschichtsschreibung und die moderne Statistik ihren entscheidenden Entstehungszusammenhang im Aufkommen des Nationalstaates im 19. Jahrhundert, entwickelten sich aber gleichwohl auseinander. Näher

kamen sie sich erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber auch dann haben Historiker und Historikerinnen selbst numerische Daten selten einfach als das «Gegebene» (datum) verstanden und nach dem Zustandekommen statistischer Angaben gefragt. Im Zuge der kulturhistorischen Überformung und Erweiterung der Sozialgeschichte ab den 1980er- und 1990er-Jahren ist dann das Wissen um die – auch von Historikern wie Furet betonte – Konstruiertheit dieser Datensammlungen zur landläufigen Einsicht vertieft und verbreitert worden, dass Statistiken zuvorderst als Ausdruck bestimmter Wissensordnungen zu behandeln sind, von denen aus Wirklichkeit betrachtet wird.

Die Geschichtswissenschaft hat sich immer wieder auf historische Statistiken als Quellen gestützt. Die eigene Anwendung statistischer Methoden zur Analyse historischer Daten spielt demgegenüber bis heute, trotz der unterdessen vorhandenen technischen Möglichkeiten, für Historikerinnen und Historiker nur eine untergeordnete Rolle. Am namhaftesten auf statistisches Datenmaterial gestützt hat man sich in den disziplinären Teilbereichen der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte. Auch wenn die enge Beziehung von wirtschaftshistorischen Erkenntnisinteressen und quantifizierenden Zugängen zur Geschichte selbstverständlicher erscheinen mag, liegen die Ursprünge der Statistik auf dem Zuständigkeitsgebiet der Sozialgeschichte.

STATISTIK (SOZIAL)HISTORISCH

Es war die zahlenmässige Erfassung der Bevölkerung, die die erste Kernaufgabe der Statistik bildete. Die Volkszählung war gleichsam die Grundform statistischer gesellschaftlicher Selbstbetrachtung beziehungsweise umfassender staatlicher Generierung quantitativer Daten über die Bevölkerung zu deren effizienteren Verwaltung. Volkszählungen reichen weit vor die Moderne zurück und machen dabei – etwa am chinesischen, japanischen oder osmanischen Beispiel – deutlich, dass die Vorstellung einer europäischen

SOZIALGESCHICHTE UND

STATISTIK

14 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Vorreiterschaft in statistischen Belangen mindestens zu differenzieren ist. Indes lässt sich diskutieren, inwiefern die reine listenförmige Registrierung der Bevölkerung für einen derart spezifischen Zweck wie die Steuererhebung im engeren Sinn als Statistik zu verstehen ist. Wenn es bei der Statistik darum geht, Daten zu produzieren, die mathematisch auswertbar in verschiedene Beziehungen gesetzt werden können und ein quantitatives Bild wesentlicher Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens ergeben sollen, so begann sie sich in diesem modernen Sinn erst im späten 18. Jahrhundert zu entwickeln. Statistik war ihrer ursprünglichen Wortbedeutung nach Staatsbeschreibung.

Die Selbstbeobachtung des Staates beziehungsweise die Beobachtung der Gesellschaft durch den zunächst noch im Werden begriffenen Nationalstaat stand indessen nicht in jedem Fall an den Wurzeln der Statistik. Auch im Kontext der europäischen Entwicklungen gab es Staaten, für die der statistische Blick auf sich selber lange Zeit kaum Bedeutung besass. So begann man in Liechtenstein die eigene Bevölkerung erst auf äussere Nachfrage zu zählen: Bis das Fürstentum als Teil des Rheinbundes ab 1806 und des Deutschen Bundes ab 1815 Zahlen zur Grösse der eigenen Bevölkerung vorlegen musste, damit der Umfang des liechtensteinischen Militärkontingents berechnet werden konnte, hatte die Obrigkeit keine genauen Volkszählungen durchführen lassen.

Das liechtensteinische Beispiel zeigt auch in der Folge, dass es – bisher wenig beachtete – markante Abweichungen von der allgemeinen Entwicklung des Statistikwesens in Europa gab. Gesetzliche Grundlagen für Volkszählungen existierten in Liechtenstein lange Zeit nicht oder wurden ignoriert. Erst ab 1891 wurde im regelmässigen Abstand von zehn Jahren eine Zählung durchgeführt. Zu dieser Zeit besassen die allermeisten europäischen Länder bereits ihre statistischen Ämter, teilweise schon seit Jahrzehnten. Eine solche Institutionalisierung der statistischen Datenproduktion und -auswertung vollzog sich in Liechtenstein demgegenüber erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ob nun der notorisch geltend gemachte Ressourcenmangel oder doch eher die ausserordentliche Überschaubarkeit der Verhältnisse im Kleinststaat für den Sonderfall verantwortlich war: Statistisches Quellenmaterial zur Beantwortung quantitativer sozialhistorischer Fragen ist selbst zur modernen Geschichte Liechtensteins noch deutlich spärlicher ist als in anderen Kontexten. Insbesondere im 19. Jahrhundert waren die Schwierigkeiten für Staaten, ihre Bevölkerung annähernd verlässlich zu zählen, erheblich. Besonders gefordert waren grosse Staaten, allen voran die Vielvölkerreiche. Fehlerquellen brauchten jedoch nicht unbedingt organisatorischer oder methodischer Natur zu sein, sie konnten auch unmittelbare politische Ursachen besitzen: So korrigierte etwa die fürstliche Hofkanzlei Bevölkerungszahlen im frühen 19. Jahrhundert nach unten, um das liechtensteinische Militärkontingent möglichst klein zu halten. Überall wird die Verwertbarkeit von historischen Zensusdaten vom Umstand eingeschränkt, dass die Volkszählungen über die Zeit mit wechselnden Kriterien durchgeführt wurden – in Liechtenstein wurde etwa bis in die 1860er-Jahre einfach die Wohnbevölkerung erfasst, nicht die Staatsangehörigen, wie es danach der Fall war.

DAS BEISPIEL DER KRIMINALSTATISTIKEN

Weil sie mit dem Versprechen einer effizienten Steuerung gesellschaftlicher Prozesse verbunden war, weitete sich die statistische Erfassung von Daten in verschiedenen europäischen Ländern schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf ganz unterschiedliche Bereiche aus. Die Methoden einer sich dynamisch entwickelnden Mathematik nährten zudem die Idee, über die statistische Vermessung der Gesell-

August Friedrich Wilhelm Crome: Geographisch-statistische Darstellung der Staatskräfte, von den sämmtlichen, zum deutschen Staatenbunde gehörigen, Ländern, Leipzig 1828. Der Artikel zu Liechtenstein (S. 285–294) enthält eine der ersten statistischen Darstellungen zu Liechtenstein überhaupt. Hierin findet sich auch die von der Hofkanzlei nachweislich zu tief angesetzte Bevölkerungszahl für Liechtenstein. (Titelseite: Liechtensteinisches Landesarchiv, LI LA MX 234).

schaft Gesetzmässigkeiten im sozialen Leben erkennen und so auf diese Einfluss ausüben zu können. Delinquenz gehörte stets zu den zentralen gesellschaftlichen Problemfeldern und wurde entsprechend früh von statistischen Anstrengungen erfasst.

Die modernen Anfänge der Kriminalstatistik fallen mit der Transformation des Gefängnisses zum zentralen Instrument des Strafens im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert zusammen. Diese Anfänge waren rudimentär und bestanden im Wesentlichen im systematischen Aufnehmen der Personalien der Inhaftierten beim Eintritt in die Strafanstalten. Auf diese Weise konnten wenigstens gewisse Wiederholungstäter und -täterinnen identifiziert werden, was ein zentrales Anliegen von Kriminologen und Pönologen war und geblieben ist. Die statistischen Verfahren wurden mit der Zeit immer elaborierter. Gleichwohl muss man nicht zu den Kriminalstatistiken des 19. Jahrhunderts zurückgehen und es bedurfte auch nicht des Blicks kulturhistorisch informierter Sozialhistorikerinnen und -historiker, um die Aussagekraft der statistischen Daten zur Kriminalität kritisch zu hinterfragen. Das taten vielfach bereits Zeitgenossen.

15 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

So zeigte in der Mitte des 20. Jahrhunderts Leon Radzinowicz, der vielleicht eminenteste Kriminologe seiner Zeit, anhand des englischen Beispiels im Detail die Probleme der Kriminalstatistiken auf: Bei Weitem nicht alle Verbrechen wurden den Behörden gemeldet und es war zudem davon auszugehen, dass sich die Anteile der nicht registrierten Delikte über die Zeit veränderten. Die Erhebungsmethoden variierten nicht nur über die Zeit, sondern auch zwischen verschiedenen Orten, selbst innerhalb des Landes. Es bestand eine erhebliche Differenz zwischen dem, was von einem rechtsdogmatischen und entsprechend statistisch relevanten Gesichtspunkt aus als Kriminalität galt, und dem, was von einem gesellschaftlichen Standpunkt aus als solche angesehen wurde. Zudem mussten Delikte nicht nur registriert, sondern auch klassifiziert werden, um statistisch nützliche Daten zu produzieren. Dies musste neben den zwangsläufigen uneindeutigen Fällen gerade auch aufgrund sich wandelnder Kategorien und Kriterien die Aussagekraft der Statistiken noch einmal massgeblich mindern. Radzinowicz meldete erhebliche Vorbehalte gegenüber der Akkuratheit der zeitgenössischen Kriminalstatistiken an – was auch die serielle Verwertbarkeit der Daten betreffen musste, «making the comparison of the data of criminal statistics extremely difficult, often practically impossible».

Die kulturhistorische Erweiterung der Sozialgeschichte hat die Bedeutung statistischer Daten für die Geschichtswissenschaft weniger zurückgedrängt als verändert. Während die Wirtschaftsgeschichte nach wie vor prominent mit seriellen Daten arbeitet, sind quantifizierende Zugänge in der Sozialgeschichte keineswegs obsolet geworden, in ihren Versprechen für den historischen Erkenntnisgewinn aber redimensioniert worden. Gleichzeitig haben Statistiken für andere Fragestellungen an Relevanz gewonnen. So ist man heute beispielsweise zurückhaltender, auf der Grundlage archivierter Statistiken Aussagen über Rückfallquoten von bestraften Kriminellen in der Vergangenheit zu machen. Dafür stellt man sich eher Fragen wie die, welche Rolle solche Statistiken in den Diskussionen über Gefängnisreformen gespielt haben. Somit hat Droysens Empfehlung aus dem 19. Jahrhundert für den Umgang der Geschichtswissenschaft mit statistischen Daten nichts an Angemessenheit eingebüsst, lässt sich aber unterdessen ergänzen. Es ist gut darauf zu achten, was Statistiken konnten und was sie wollten – das Bewusstsein dafür, dass dies nicht dasselbe gewesen ist, ist unter Historikerinnen und Historikern seit Droysens Zeiten sicher noch gewachsen. Von erheblichem sozialhistorischem Interesse sind aber auch die Fragen, wie Statistiken verwendet worden sind und, verbunden damit, welche Wissensordnungen sich in ihnen manifestierten. Diese Fragen werden schon seit rund drei Jahrzehnten immer mehr gestellt. Dennoch bergen sie nach wie vor ein grosses sozialhistorisches Erkenntnispotenzial.

Entwicklung der Statistik in Liechtenstein

Die ältesten Bevölkerungszahlen Liechtensteins datieren vom Jahr 1584 . Es werden Feuerstätten (für Haushalte) und Leibeigene sowie Untertanen (für Einwohner) ausgewiesen. Im Total werden 2656 Einwohner gezählt, Triesenberg hat am meisten Einwohner. Es ist unklar, ob die gesamte Bevölkerung erfasst war oder nur die Fronpflichtigen.

Gezielte statistische Erhebungen erfolgen ab 1784 in Form von Volkszählungen. 1806 wird Liechtenstein in den Rheinbund aufgenommen. Es ist fortan verpflichtet, seine Bevölkerungszahl auszuweisen. Diese bildet die Grundlage für die Berechnung des Militärkontingents, welches Liechtenstein dem Rheinbund und später dem Deutschen Bund stellen muss. Die Zahlen sind tendenziell zu tief.

Die längste Zeitreihe in der Landwirtschaftsstatistik reicht bis ins Jahr 1812 zurück. Damals gab es in Liechtenstein 4377 Stück Vieh bei 5797 Einwohnern. Heute kommen auf über 39 000 Einwohner knapp 6000 Stück Vieh.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfolgt die Erstellung von Statistiken zu Gewerbe und Industrie, Handel, Forstwesen, Post- und Telegrafenwesen, Fremdenverkehr, Feuerversicherung, Stickerei, Holzausfuhr, Vieheinfuhr und -ausfuhr und Rheinkiesentnahme.

Seit 1930 werden die Volkszählungen im Zehnjahresrhythmus nach dem Schweizer System vorgenommen. Die Datenqualität erhöhte sich damit stark. Neben Geschlecht, Alter und Zivilstand werden auch weitere Angaben wie Religion, Beruf und Staatsangehörigkeit erfasst.

Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Statistik in Liechtenstein institutionalisiert. So werden 1943 bei der Regierungskanzlei statistische Arbeiten für die Familienzu lagen, später auch für die Alters- und Hinterlassenenrenten aufgenommen. 1950 wird das Amt für Kinderhilfe und Statistik errichtet, das 1956 in Amt für Statistik umbenannt wird. Nachdem das Amt zwischenzeitlich ins Amt für Volkswirtschaft eingegliedert war, ist es seit 2009 wieder als eigenständiges Amt organisiert.

2021 veröffentlicht das Amt für Statistik 79 statistische Publikationen. Es kommen immer wieder neue Themen hinzu, beispielsweise die Indikatoren der nachhaltigen Entwicklung oder die Gleichstellung von Mann und Frau.

Auch das Liechtenstein-Institut erhebt regelmässig statistische Daten – meist auf der Basis von Umfragen. So wird z. B. seit 2019 regelmässig die Lebenszufriedenheit der liechtensteinischen Bevölkerung auf einer Skala von 0 (voll und ganz unzufrieden) bis 10 (voll und ganz zufrieden) erfasst. Die jüngste Erhebung von Juni 2022 zeigt, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Liechtenstein – wohl aufgrund der Eindrücke des Kriegs in der Ukraine und diverser anderer Krisen – im Vergleich zu 2020 von 7.7 auf 6.6 relativ stark zurückgegangen ist.

Christian Frommelt

Quellen

– Droysen, J. G. (1863): Die Erhebung der Geschichte in den Rang einer Wissenschaft, in: Historische Zeitschrift, 9, S. 1–22.

– Furet, F. (1971): Quantitative History, in: Daedalus, 100, S. 151–167.

– Radzinowicz, L. (1945): English Criminal Statistics. A Critical Analysis, in: L. Radzinowicz / J. W. C. Turner (Hg.): The Modern Approach to Criminal Law. London: Macmillan, S. 174–194.

Quellen

Historisches Lexikon des Fürstentums Liechtenstein online (eHLFL) Statistikportal.li Lie-Barometer 2022

PD Dr. Stephan Scheuzger, Forschungsbeauftragter Geschichte am Liechtenstein-Institut

16 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

THEORIEN AUF DEM EMPIRISCHEN PRÜFSTAND: Wie funktioniert eine «TÜV-Prüfung» in

der Wissenschaft?

Empirische Wissenschaften, also Erfahrungswissenschaften, zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Aussagen aus der Erfahrung gewonnen werden. Das unterscheidet Erfahrungswissenschaften von reinen Vernunftwissenschaften wie der Mathematik oder der Logik, deren Lehrsätze nicht aus der Erfahrung gewonnen und überprüft werden, sondern auf dem «reinen Denken» beruhen. Aber wie erfolgt dieser empirische Erkenntnisgewinn konkret und wie überprüft man theoretische Aussagen empirisch?

WAS IST EIGENTLICH EINE THEORIE?

Am Anfang einer Theorie steht stets irgendeine Erfahrung, beispielsweise eine Beobachtung. Es heisst, dass Isaac Newton beobachtete, wie ein Apfel von einem Baumstamm fiel, und er daraus das Gravitationsgesetz entwickelte. Ob wahr oder nicht, der Punkt dabei ist, dass eine Erfahrung (im Sinne einer Beobachtung der Natur) einer Theorie (meist) vorausgeht. Theorien werden sodann entwickelt, um gewisse empirische Phänomene zu beschreiben und zu erklären. The orien sind Aussagensysteme, die mindestens aus zwei vonei nander ableitbaren Aussagen – beispielsweise Hypothesen –bestehen. Meist jedoch sind es deutlich mehr als bloss zwei Aussagen. Die ökonomische Theorie der Politik beispielswei se ist ein theoretisches Rahmenwerk, welches im Kern ein bestimmtes, stark verallgemeinertes Menschenbild enthält (den homo oeconomicus, also den rationalen, egoisti schen Nutzenmaximierer), daneben aber auch weitere Prämissen und Axiome (zum Beispiel: Menschen wollen zunächst ihren Nutzen maximieren, sind aber nie vollständig informiert). Ergänzt werden diese Axiome durch theoretische Konzepte, an denen Definitionen hängen. So liesse sich bei spielsweise die Nutzenoptimierung dadurch definieren, dass das Individuum jene Hand lungsoption favorisiert, die zuoberst auf sei ner Präferenzordnung steht. Auch enthalten Theorien immer auch Hypothesen, die ei nen empirisch überprüfbaren Zusammen hang postulieren. Eine berühmte Hypothe se von Anthony Downs, dessen «An Economic Theory of Democracy» das wahrscheinlich am häufigs ten zitierte Werk in den Politikwissenschaften überhaupt ist, besagt, dass sich Parteien in einem Zweiparteien system programmatisch den politischen Überzeu gungen des Medianwählers annähern, weil dort das

grösste Stimmenpotenzial ist. Eine solche Hypothese ergibt sich logischerweise aus den Axiomen der ökonomischen Theorie. Und just diese Hypothesen sind es auch, die sodann empirisch überprüft werden. Damit sei nicht gesagt, dass sich die abstrakteren Axiome einer Theorie (z. B. das Menschenbild) empirisch prinzipiell nicht überprüfen liessen. Aber meist braucht es eine Konkretisierung dieser abstrakten Aussagen, um sie überprüfen zu können. Darauf werden in der Regel Hypothesen, die sich an der Peripherie eines Theoriegebäudes (und nicht im Kern) befinden, überprüft. Im Prinzip sind Hypothesen empirische Erwartungsaussagen, also Aussagen darüber, was man in der empirischen «Realität» erwarten darf, wenn die Theorie zutreffen sollte. Im Idealfall würden wir diese Aussagen vor der Erhebung oder Beobachtung selbst formulieren. Natürlich liessen sich auch empirische

17 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

Erwartungen formulieren, die – sollte die Theorie zutreffen –nicht eintreten sollten. Das ist in den (Sozial-)Wissenschaften (leider) selten – zu gross ist wahrscheinlich die Gefahr, dass just dieses, in der Theorie nicht für möglich gehaltene Szenario am Ende eben doch eintritt.

REALITÄT UND REALITÄTSBEHAUPTUNGEN

Aber selbst die empirische Überprüfung von konkreten empirischen Erwartungen ist ein komplexes Unterfangen. Denn wir können die Theorie nicht unmittelbar mit der Realität konfrontieren, sondern bloss mit Aussagen über die Realität, die aber ihrerseits Verzerrungen aufweisen könnten. Die Wissenschaft hat sich hier mit einer konventionalistischen Lösung beholfen: Die Protokollierung der Realität soll möglichst präzise und transparent erfolgen, sodass eine wiederholte Überprüfung (mit neuen Daten) stets möglich ist.

EIN BEISPIEL: DIE ABSTIMMUNG ÜBER DIE FRANCHISE-BEFREIUNG VOM 26. JUNI 2022

Spielen wir doch diesen Überprüfungsprozess an einem einfachen Beispiel durch: die Abstimmung über die DpL-Initiative zur Franchise-Befreiung von Rentnerinnen und Rentnern, die am 26. Juni 2022 stattfand. Die ökonomische Theorie der Politik geht vom Menschenbild des egoistischen Nutzenoptimierers aus. Nun ist es bei einer Sachabstimmung aber nicht immer so einfach zu sagen, worin der «Nutzen» für das einzelne Individuum genau liegt (mal abgesehen davon, dass es womöglich einen Unterschied zwischen der «objektiven» Wahrnehmung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin und der subjektiven Wahrnehmung der Stimmberechtigten gibt). Im Falle der DpL-Initiative könnte man den Nutzen indessen als «kurz- oder mittelfristigen finanziellen Nutzen» definieren. Also: Wer profitiert von der Annahme der Initiative und wer nicht? Bereits diese Definition ist nicht unumstritten. Wird der «Nutzen» einer Abstimmung tatsächlich immer nur kurz- oder mittelfristig bemessen? Und bezieht er sich tatsächlich stets auf die eigene finanzielle Situation? Aus der ökonomischen Theorie der Politik geht dies beispielsweise nicht klar hervor. Konkret auf den Abstimmungsfall bezogen: Grosseltern oder Eltern sehen möglicherweise den Nutzen bei einer Abstimmung darin, im Sinne ihrer Enkel oder Kinder abzustimmen. Diese

Überlegungen demonstrieren primär, dass Theorien keine exakte Abbildungen der Realität sind, sondern – ähnlich wie beispielsweise ein Flugzeugmodell – die zentralen Merkmale eines empirischen Phänomens in reduzierter Form abbilden wollen. Anders formuliert: Man soll von Erklärungen bzw. Theorien auch nicht zu viel erwarten.

WELCHES STIMMVERHALTEN IST BEI DER FRANCHISE-ABSTIMMUNG VOM HOMO OECONOMICUS ZU ERWARTEN?

Zur Abstimmung vom 26. Juni 2022: Die Initiative verlangte, dass die in Liechtenstein wohnhaften Menschen im ordentlichen Rentenalter von der Franchisenzahlung befreit werden. Wenn die Axiome der ökonomischen Theorie der Politik zutreffen, dann dürften wir Folgendes erwarten:

1. Rentner und Rentnerinnen nehmen die DpL-Initiative viel eher an als solche, die noch nicht im ordentlichen Rentenalter sind. Wir könnten hier gar einen Schritt weitergehen und aufgrund der obigen Überlegungen postulieren, dass kinderlose Rentner und Rentnerinnen die DpL-Initiative eher annehmen als solche mit Kindern und Enkeln. Allerdings wurde in der Nachbefragung nicht nach der Anzahl Kinder gefragt.

2. Die Zustimmung steigt, je näher man am ordentlichen Rentenalter ist. Ein Individuum, welches kurz vor der Pensionierung steht, dürfte einen deutlich grösseren finanziellen Anreiz haben, der Initiative zuzustimmen, als jemand, der noch jung ist.

3. Einkommensschwache sollten der Initiative ebenfalls stärker zustimmen als Vermögende, sofern die ökonomischen Prämissen zutreffen.

Nochmals: Ob der Mensch ein rationaler Nutzenmaximierer ist, lässt sich nur schwerlich überprüfen, weil die in dieser Behauptung formulierten Begriffe noch wenig konkret sind. Aber die obigen drei Hypothesen lassen sich empirisch leicht überprüfen. Trivial ist diese Überprüfung indessen auch nicht. Man muss ja zunächst eine Messung vornehmen, das heisst, das Abstimmungsverhalten, das Alter, die Anzahl Kinder (und Enkel) und das Einkommen messen. Dabei sind Fehler durchaus möglich: Vielleicht erinnert sich

THEORETISCHE ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG DES WAHL- UND ABSTIMMUNGSVERHALTENS

Soziologischer Ansatz

Dieser Ansatz gilt als der älteste Ansatz. Er postuliert eine soziostrukturelle Prägung des menschlichen Handelns im Allgemeinen (und des politischen Verhaltens im Speziellen). Geschichte wird demnach nicht von einzelnen Menschen gemacht, sie wird vielmehr von Strukturen bestimmt und die Wahlentscheidung lässt sich mit Merkmalen wie Lebensalter, Geschlecht oder dem sozialen Kontext erklären.

Sozialpsychologischer Ansatz

Der zweite grosse Ansatz ist eine Weiterentwicklung des soziologischen Ansatzes. Der wesentliche Unterschied zum soziologischen Modell besteht darin, dass in diesem Ansatz nicht mehr von einer direkten Verknüpfung zwischen Sozialstruktur und politischem Verhalten ausgegangen wird, sondern ein intermediärer psychologischer Variablenkomplex angenommen wird. Bürgerinnen und Bürger wählen jene Partei, mit der sie sich am stärksten identifizieren – unge achtet dessen, ob man bei allen Sachfragen mit der Position dieser Partei einverstanden ist.

Weitere Ansätze

Der dritte grosse Ansatz ist die oben bereits vorgestellte ökonomische Theorie der Politik. Daneben existiert indessen noch eine Vielzahl weiterer Modelle, die bestimmte Aspekte des politischen Verhaltens beleuchten. Beispielsweise kognitionspsychologische Modelle, die auf den individuellen Meinungsbildungsprozess fokussieren. Ihr Ziel besteht darin, aufzuzeigen, welche Informationen aufgenommen werden, wie sie verarbeitet und in ein bestehendes Überzeugungssystem integriert werden und wie daraus eine individuelle Haltung gebildet wird.

18 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

jemand nicht mehr so genau, wie sie/er abgestimmt hat. Vielleicht wird das Haushaltseinkommen absichtlich zu knapp angegeben. Möglicherweise hat jemand ein geringes Haushaltseinkommen, ist aber – aus welchen Gründen auch immer – gleichwohl vermögend. Das «Haushaltseinkommen», also das, was wir in Umfragen messen, wäre dann eine «schlechte» Messung dessen, was wir eigentlich – auf theoretischer Ebene – messen wollen: die finanzielle Situation des Individuums. Aber: Wo eine Messung vorgenommen wird, werden immer auch Messfehler begangen. Wissenschaft weist deshalb inhärent immer auch eine Unsicherheit auf. Dies gilt es bei der Interpretation stets zu berücksichtigen.

WAS HEISST «PROBABILISTISCH»?

Wenn wir die Resultate der Umfrage zur Franchisen-Initiative betrachten, so stellen wir fest, dass sich alle Erwartungen erfüllen. Natürlich nicht deterministisch, das heisst: Nicht alle Rentnerinnen und Rentner haben das Begehren gutgeheissen. Aber probabilistisch ist die oben genannte Erwartung erfüllt worden. Rentner und Rentnerinnen haben die Initiative deutlich häufiger angenommen als Stimmberechtigte im Erwerbsalter. Was heisst das? Sind die Stimmberechtigten Liechtensteins rationale, egoistische Nutzenmaximierer? Ist dies ein für alle Mal «bewiesen»? Nein, die Zustimmung oder Ablehnung der Vorlage kann auch aus anderen Gründen erfolgen – einmal ganz abgesehen davon, dass ja längst nicht alle Rentnerinnen und Rentner zugestimmt und längst nicht alle Erwerbstätigen Nein gesagt haben. Denkbar wäre, dass Junge der Empfehlung der Grossparteien gefolgt sind, weil sie zum Beispiel nur schlecht informiert waren über den Vorlageninhalt. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Abstimmungsgründe, die nicht egoistischer Natur sind. Es sei hier angemerkt, dass die Parolenbefolgung zumindest ein rationales, unter Umständen gar egoistisches Motiv sein könnte. Schliesslich gibt es noch weitere Theorien, die andere Aspekte des Stimmverhaltens unter Umständen besser erklären können. Aber wir können immerhin sagen, dass das Abstimmungsverhalten den Annahmen der ökonomischen Theorie der Politik nicht widerspricht. Der Liechtensteiner und die Liechtensteinerin stimmen an der Urne – wie alle anderen Menschen – auch rational ab und denken

dabei zwar nicht nur, aber auch an ihre Vorteile. Nutzenmaximierung klingt zwar wenig schmeichelhaft, ist aber völlig normal – es gibt in der Natur kein Lebewesen, der sich selbst absichtlich schaden möchte.

WAS KÖNNEN THEORIEN LEISTEN UND WAS NICHT?

Die Hypothesen wurden demnach zwar nicht verifiziert, aber sie haben den Falsifikationstest überstanden. Die Theorie ist also weiterhin «im Spiel» und (noch) nicht an der Wirklichkeit gescheitert. Dieses Verständnis oder dieses Prinzip nennt Karl Popper das «Falsifikationsprogramm» der Wissenschaft. Wir können Hypothesen nicht verifizieren – das geht alleine logisch nicht. Aber Hypothesen können scheitern. Wenn Hypothesen auf dem empirischen Prüfstand durchfallen, ist eine Revision der Theorie erforderlich. Wenn sie indessen nicht scheitern, so dürfen wir dies als Indiz auffassen, dass an der Theorie etwas dran ist. Weitere, schärfere empirische Überprüfungen können dann dazu führen, dass sich die Theorie «bewährt». Wissenschaft ist also – bis zu einem gewissen Grad – stets unsicher und unterliegt einem ständigen Überprüfungsprozess. Aber dieser Prozess gewährleistet, dass sich die wissenschaftliche Erkenntnis prozesshaft mehrt.

Dr. Thomas Milic, Forschungsbeauftragter Politik am Liechtenstein-Institut

Quellen

– Milic, T.; Rochat, P. (2022): Volksabstimmung «Franchise-Befreiung» vom 26. Juni 2022. Ergebnisse einer Online-Umfrage. Liechtenstein-Institut. Gamprin-Bendern (LI Aktuell 1/2022). – Downs, A. (1957): An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Brothers.

50–53J. 46–49J. 42–45J. 38–41J. 34–37J. 30–33J. 26–29J. 22–25J. 18–21J. 54–57J. 58–61J. 62–65J. 66–69J. 70–73J. 74–77J. 78–81J. >81J. 24 50 % 35 26 42 52 48 44 46 54 63 76 74 82 76 65 91 90 ABSTIMMUNG FRANCHISE-BEFREIUNG VOM 26. JUNI 2022: JA-STIMMEN-ANTEIL NACH ALTER IN % 19 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

INTERNATIONALE IMPLIKATIONEN DES LIECHTENSTEINISCHEN DATENSCHUTZRECHTS

Datenschutz, also der Schutz personenbezogener Daten, ist ein Grundrecht. Viele stellen sich darunter den Schutz vor Überwachung durch Kameras oder den Schutz besonders sensibler Daten wie z. B. Gesundheitsdaten vor. Viele Daten werden aber auch im Ausland verarbeitet oder gespeichert. Wie steht es also um den grenzüberschreitenden Schutz unserer Daten? Sind wir ausländischen Medienunternehmen und Plattformen einfach schutzlos ausgeliefert?

Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist ein Grundrecht, das insbesondere in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in einem Übereinkommen des Europarats verankert ist. Dieses Recht garantiert im Wesentlichen, dass personenbezogene Daten nur – und immer – rechtmässig, nach Treu und Glauben und auf transparente Weise erhoben, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.

Gleichzeitig steigen mit der Digitalisierung und Integration der europäischen Gesellschaften sowohl die Nachfrage nach der Verarbeitung personenbezogener Daten als auch das Volumen des grenzüberschreitenden Datenverkehrs. Gesellschaftliche Herausforderungen, z. B. im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und neue Technologien wie die künstliche Intelligenz beeinflussen auch die Entwicklungen im Bereich des Datenschutzes. In diesem Zusammenhang trägt die Regelung des Schutzes personenbezogener Daten auf EWREbene zur Verwirklichung eines echten Binnenmarktes bei und gewährleistet gleichzeitig, dass die Grundrechte des Einzelnen gewahrt bleiben.

LIECHTENSTEINISCHE DATENSCHUTZGESETZGEBUNG

Liechtenstein hat, nach langwierigen Vorarbeiten, erst 2002 ein erstes Datenschutzgesetz erlassen. Dieses diente im Wesentlichen der Umsetzung der EU-Datenschutzrichtlinie. Den vorstehend erwähnten rasanten Entwicklungen genügte diese jedoch bald nicht mehr. Unternehmen oder Betroffene konnten immer weniger rechtssicher feststellen, wer als Verantwortlicher dafür sorgen muss, dass Daten rechtmässig verarbeitet werden. Auch die Regeln über die Voraussetzungen, unter denen Daten grenzüberschreitend verarbeitet

werden dürfen, waren ungenügend. Die nationale Fragmentierung des Datenschutzrechts erschwerte dabei die effektive Rechtsdurchsetzung durch Betroffene. Wurden beispielsweise Daten grenzüberschreitend in einer Cloud verarbeitet, unterlagen diese Prozesse oft nicht dem bekannten Recht ihrer Heimatstaaten.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wurde das europäische Datenschutzrecht einer grundsätzlichen Revision unterzogen. Durch die DSGVO wurde ein neuer Rechtsrahmen geschaffen, welcher in den EWR-Staaten grundsätzlich unmittelbar anwendbar ist. Allerdings lässt die DSGVO den Mitgliedstaaten trotz aller Harmonisierungsbestrebungen aber Raum für eigene Wertentscheidungen und sieht dafür sogenannte Öffnungsklauseln in Form von Wahlrechten vor. Diese geben den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, mit nationalen Regeln die Vorgaben aus der DSGVO zu konkretisieren bzw. auszugestalten. Am 1. Januar 2019 trat in Liechtenstein ein neues Datenschutzgesetz in Kraft, welches den Anforderungen des neuen europäischen Rechtsrahmens entsprach.

GRENZÜBERSCHREITENDER DATENSCHUTZ

In dem hier interessierenden Zusammenhang besonders bedeutsam ist die Bestimmung, welche die Europäische Kommission befugt, zu bestimmen, ob ein Land ausserhalb des EWR ein angemessenes Datenschutzniveau aufweist.

Ein solcher Äquivalenzentscheid hat zur Folge, dass personenbezogene Daten aus der EU und den drei EWR/ EFTA-Staaten in das betreffende Drittland übermittelt werden können, ohne dass weitere Schutzmassnahmen erforderlich sind. Länder, welche hinsichtlich ihres Datenschutzniveaus als gleichwertig angesehen werden, sind derzeit Andorra, Argen-

AUSGEWÄHLTE MEILENSTEINE IN DER ENTWICKLUNG DES DATENSCHUTZES

1970 1978 1995

Das deutsche Bundesland Hessen erlässt das erste Datenschutzgesetz der Welt.

Datenschutz wird erstmals in der liechtensteinischen Rechtsordnung erwähnt, in einem Staatsvertrag mit der Schweiz zu Telekommunikation. Auch taucht die Aufgabe Datenschutzrecht erstmals im Ressortplan der Regierung auf.

Die Europäische Union (EU) erlässt ihre erste Datenschutzrichtlinie. Diese ist auch für die EWR-Staaten und damit Liechtenstein relevant.

20 LIECHTENSTEIN-INSTITUT

tinien, Kanada, die Färöer-Inseln, Guernsey, Israel, die Insel Man, Japan, Jersey, Neuseeland, die Republik Korea, die Schweiz, das Vereinigte Königreich sowie Uruguay.

USA: (UN-)GENÜGENDER DATENSCHUTZ?

Eine besondere Herausforderung stellt die Datenübermittlung in die USA dar. Bereits unter dem alten Recht trachtete die EU-Kommission danach, den Datenverkehr zwischen den USA und dem Europäischen Wirtschaftsraum nicht zum Erliegen zu bringen. Sie entschied, dass US-Unternehmen immer dann ein ausreichendes Datenschutzniveau aufweisen, wenn diese die sogenannten «Safe Harbour»-Prinzipien anerkennen. Dabei handelt es sich um Rahmenbedingungen zum Schutz der Betroffenen vor unberechtigter Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Unter anderem sollte durch diese Prinzipien sichergestellt werden, dass Betroffene Auskunft zu den über sie verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten können und die verarbeiteten Daten durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen gesichert werden. US-Unternehmen sollten durch den freiwilligen Beitritt zu «Safe Harbour» ein mit dem Europäischen Wirtschaftsraum vergleichbares Datenschutzniveau herstellen können. Damit hätten Übermittlungen von Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum zu US-Unternehmen möglich werden sollen.