Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie

Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie

Joachim Söder-Mahlmann - Institut für Soziologie

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Joachim</strong> <strong>Söder</strong>-<strong>Mahlmann</strong><br />

Soziale Tatsachen und<br />

kollektive Vorstellungen<br />

Zur <strong>Soziologie</strong> des Tauschs<br />

und der Erkenntnis

»So viele Dinge werden geglaubt, nur weil irgendwer sie behauptet.«<br />

(James Aubrey)

Von der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover im November<br />

2005 angenommene Habilitationsschrift.

Inhalt<br />

VORWORT .......................................................................................... v<br />

EINLEITUNG ....................................................................................... 1<br />

ERSTER TEIL: DER WERT DER DINGE<br />

1. Kapitel: DAS UNIVERSUM DER GABEN ................................................. 17<br />

Gleichheit und Gegenseitigkeit: Teilen ............................................................. 19<br />

Tausch und Besitz....................................................................................... 22<br />

Verwandtschaft und Verpflichtung .................................................................. 24<br />

Muscheln und Kanus: Der Kula-Wettstreit ........................................................ 28<br />

"Primitiver Handel" ................................................................................... 34<br />

2. Kapitel: VERZICHT UND BEGEHREN .................................................... 42<br />

Norm versus Interesse ................................................................................. 42<br />

Der Geist der gegebenen Sache ...................................................................... 50<br />

Zwang und Tabu ........................................................................................ 54<br />

Das soziale Band ........................................................................................ 61<br />

3. Kapitel: DIE SOZIALE ALS KLASSIFIKATORISCHE ORDNUNG .................... 66<br />

Die Regel der Regeln ................................................................................... 67<br />

Der Wert der Zeichen .................................................................................. 71<br />

Notwendige Beziehungen .............................................................................. 77<br />

Natur und Kultur ........................................................................................ 80<br />

4. Kapitel: GLEICHE UND UNGLEICHE .................................................... 85<br />

Rivalität und Zerstörung: der Potlatch ............................................................. 86<br />

Der Wettstreit der Bigmen ........................................................................... 89<br />

Feindschaft und Ehre ................................................................................... 93<br />

Hierarchie und Umverteilung ........................................................................ 95<br />

Yams und Getreide ..................................................................................... 99<br />

Schichtung und Arbeitsteilung ...................................................................... 102<br />

5. Kapitel: TAUSCH UND EIGENINTERESSE ............................................ 109<br />

Der Wert der Vaygu'a ................................................................................ 110<br />

Norm vs. Interesse revisited ......................................................................... 117<br />

Ursprungsmythen ..................................................................................... 122<br />

6. Kapitel: DIE DINGE DES LEBENS ....................................................... 130<br />

Güter und Werte ...................................................................................... 131<br />

"Survival of the fittest" ............................................................................... 137<br />

Mangel und Bedürftigkeit ............................................................................ 141<br />

Güter– und Bedürfnisproduktion................................................................... 144<br />

Konkurrenz und Distinktion......................................................................... 148<br />

"Gemeinschaft" und Gesellschaft ................................................................... 152<br />

Zwischenresümee ..................................................................................... 161

ZWEITER TEIL: WISSEN UND GEWISSHEIT<br />

7. Kapitel: DIE EVIDENZEN DES FORTSCHRITTS ....................................... 165<br />

Das Segelschiff als Zeitmaschine .................................................................... 166<br />

Die Bürde des weissen Mannes ..................................................................... 168<br />

Das Magische Universum ............................................................................ 173<br />

Magie, Religion und Wissenschaft .................................................................. 178<br />

8. Kapitel: DAS LICHT DER VERNUNFT ................................................. 185<br />

Vernunft und Unvernunft ............................................................................ 185<br />

"Traditionales" und wissenschaftliches Denken .................................................. 187<br />

Wirkung versus Bedeutung? ......................................................................... 191<br />

Die gesellschaftliche Funktion der Magie ......................................................... 199<br />

9. Kapitel: WIRKSAMKEIT UND WIRKLICHKEIT ..................................... 204<br />

Differenz und Differenzierung ...................................................................... 204<br />

Jeder ist in seiner eigenen Welt? ................................................................... 211<br />

Die elementaren Formen der Erkenntnis ......................................................... 213<br />

Wie wirklich ist die Welt? ........................................................................... 221<br />

Magie und Wissenschaft revisited .................................................................... 226<br />

10. Kapitel: DIE SITTEN FREMDER VÖLKER ........................................... 232<br />

Moral und Klassifikation ............................................................................. 233<br />

Geschichte als Reifungsprozess? .................................................................... 237<br />

Kinder, Wilde, Zivilisierte .......................................................................... 240<br />

"Where unknown, there place monsters" ........................................................ 243<br />

Sublime Torheit der Hoffnung? ..................................................................... 249<br />

SCHLUSS ......................................................................................... 252<br />

LITERATUR .................................................................................... 256

VORWORT<br />

Seit den Tagen von Bronislaw Malinowski und Marcel Mauss, genauer gesagt den<br />

zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, sind die ökonomischen Beziehungen in<br />

den sogenannten "primitiven" Gesellschaften, namentlich der dort praktizierte Gabentausch,<br />

Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Ein trotz gewisser Konjunkturen<br />

allerdings insgesamt eher randständiger Gegenstand, der entweder dem<br />

Bereich des Exotischen und Anekdotischen anzugehören und somit nur <strong>für</strong> den engeren<br />

Bereich der Ethnologie von Interesse zu sein schien, oder dessen Spezifika (gerade<br />

im Hinblick auf die vergesellschaftende Funktion des Tauschs) allzu schnell in einem<br />

umfassenderen und zum Teil hochabstrakten Diskurs aufgelöst wurden. Obwohl<br />

namhafte Autoren sich dem Thema widmeten und sowohl Karl Polanyi als auch<br />

Marshall Sahlins Versuche zur Systematisierung der Tauschformen unternahmen ist<br />

der Gegenstand aus soziologischer Perspektive noch unzureichend ausgeschöpft, eine<br />

umfassende vergleichende Untersuchung der in unterschiedlichen Gesellschaften<br />

praktizierten Formen des Austauschs von Gütern und Dienstleistungen liegt bis zum<br />

heutigen Tage nicht vor. Das ist insofern erstaunlich, als daß Tauschbeziehungen soziale<br />

Beziehungen schlechthin sind und die Behauptung, Gesellschaft realisiere sich<br />

im Tausch, einiges <strong>für</strong> sich hat.<br />

Bezogen auf die Glaubensanschauungen bzw. Weltauffassungen, denen die<br />

Angehörigen einer Gesellschaft anhängen, stellt sich der Sachverhalt etwas anders<br />

dar. Zwar wurde dieser Komplex bereits im Zeitalter der Aufklärung diskutiert, die<br />

neuere wissenschaftliche Auseinandersetzung nahm ihren Ausgang aber primär in<br />

den großen, den ganzen Erdball und die gesamte Menschheitsgeschichte umfassenden<br />

Synthesen der Anthropologie des späten 19. Jahrhunderts, namentlich der<br />

Werke James G. Frazers, welcher die systematischen Differenzen zwischen den Kulturen<br />

mittels der Konstruktion einer evolutionären historischen Abfolge von Magie,<br />

Religion und Wissenschaft erklären wollte. Die Diskussion darüber, in welcher Beziehung<br />

das Denken (und mithin Handeln) der vermeintlichen "Wilden" oder "Barbaren"<br />

zur Weltsicht moderner Industriegesellschaften steht und ob es einen privilegierten<br />

universellen Standpunkt gibt, von dem aus dieses Denken bewertet werden<br />

kann, hatte einen Höhepunkt in der vor allem im angelsächsischen Raum in den 60er<br />

und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts geführten "Rationalitätsdebatte". Obwohl<br />

diese zu keinem schlüssigen Ergebnis geführt hatte und der Problembereich noch<br />

längst nicht erschöpfend ausgeleuchtet war, versandete die Diskussion in den 80er<br />

Jahren zunehmend. In neueren Beiträgen aus dem Bereich der Ethnologie finden sich<br />

kaum Spuren dieser Debatte, während die Wissenssoziologie andere Schwerpunkte<br />

setzt. Eine zeitgemäße Darstellung der Differenzen zwischen unterschiedlichen<br />

Weltauffassungen aus explizit soziologischer Perspektive steht somit derzeit ebenfalls<br />

noch aus.<br />

Damit sind sowohl die Gegenstände der vorliegenden Arbeit benannt als auch die<br />

Leerstellen, die sie schließen soll. Um sogleich mögliche Mißverständnisse zu vermeiden,<br />

will ich bereits an dieser Stelle betonen, daß es mir keineswegs zwingend

Vorwort vi<br />

notwendig erscheint, die beiden Gegenstandsbereiche in einer einzelnen Studie zusammenzuführen;<br />

ich hielt es lediglich <strong>für</strong> sinnvoll, da ich beide unter einem ähnlichen<br />

Blickwinkel betrachte und die Argumente wechselseitig aufeinander beziehe.<br />

Marktökonomie bzw. Geldwirtschaft und wissenschaftliche Weltauffassung scheinen<br />

zwar die Fundamente zu bilden, auf denen die modernen westlichen Demokratien<br />

ruhen (sie sind nicht nur mögliche Ausprägung, sondern aus der Perspektive eben<br />

dieser Gesellschaften auch universelle Norm), ich bin aber nicht der Auffassung, daß<br />

ein ursächlicher (kausaler) Zusammenhang zwischen beiden existiert, wie ihn einige<br />

Autoren behauptet haben. Wenn eine Beziehung besteht, dann ist sie historischer<br />

und mithin sehr spezifischer, aber nicht systematischer oder formaler Natur.<br />

Meine Absicht ist zunächst, die genannten Themenfelder aktuellen Debatten (wieder)<br />

zugänglich zu machen. Mit der vergleichenden Gegenüberstellung einerseits der<br />

unterschiedlichen Formen des Austauschs (Gabentausch, Redistribution, Marktaustausch)<br />

sowie andererseits von magischer, religiöser und wissenschaftlicher Weltsicht<br />

verfolge ich weiterhin das Ziel, mittels des wechselseitigen Bezugs der Gegenstandsbereiche<br />

und Diskurse die zentralen Differenzen zwischen den sog. "primitiven"<br />

bzw. "vormodernen" Gesellschaften und den "modernen" westlichen Industriegesellschaften<br />

herauszuarbeiten und darzustellen, wie <strong>Institut</strong>ionen und Intentionen<br />

sich durchdringen. Dies betrifft nicht allein die fremden und vergangenen Kulturen,<br />

sondern vor allem auch die Bedingtheiten und Konsequenzen der ökonomischen<br />

Ordnung in den "entwickelten" Gesellschaften, die gesellschaftliche Produktion von<br />

Interessen bzw. Bedürfnissen. Aus dieser Perspektive ist die beispiellose expansive<br />

Dynamik der "Weltwirtschaft" am vermeintlichen "Ende der Geschichte" nicht etwa<br />

das natürliche Ergebnis natürlicher Bedingungen, sondern Resultat einer spezifischen<br />

und durchaus kontingenten historischen Entwicklung. Gerade angesichts der in Zeiten<br />

des Neoliberalismus, der Soziobiologie und eines neuen Sozialdarwinismus weitverbreiteten<br />

Naturalisierung von <strong>Institut</strong>ionen und Bedürfnissen scheint mir dieser<br />

Punkt, auf welchen die vergleichende Untersuchung der in unterschiedlichen Gesellschaften<br />

praktizierten Tauschformen und ihrer Weltauffassungen hinausläuft, von<br />

zentraler Bedeutung <strong>für</strong> die heutige <strong>Soziologie</strong> zu sein.<br />

Ein solches Vorhaben erfordert zunächst die Rekonstruktion derjenigen Diskurslinien,<br />

an die angeknüpft werden soll. Es geht mir dabei nicht primär darum, die geistigen<br />

Wurzeln meiner Argumentation aufzuzeigen; die erneute Lektüre z.B. von<br />

"Klassikern" wie Émile Durkheim (dessen zentrale Qualitäten gerade im deutschen<br />

Sprachraum zu lange durch ein voreilig ausgesprochenes "Positivismus"–Verdikt<br />

weitgehend verkannt blieben) und Marcel Mauss hat keineswegs rein philologischen<br />

Wert, sondern führt über die Präzisierung und Weiterentwicklung dieser Ansätze zu<br />

durchaus originären Einsichten hinsichtlich des komplexen, über kollektive Vorstellungen<br />

vermittelten Verhältnisses von Strukturen und Akteuren.

vii Vorwort<br />

Die vorliegende Arbeit ist schließlich weniger Ergebnis einsamer Schreibtischarbeit<br />

als das Resultat meiner langjährigen Lehrtätigkeit am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Soziologie</strong> der Universität<br />

Hannover und der damit verbundenen lebhaften und äußerst fruchtbaren<br />

Diskussionen. In diesem Zusammenhang danke ich insbesondere Alfred Krovoza,<br />

Stephan Trinkaus, Christine Schwarz, Helmut Heit, Siebo Siems, Eleonore von Oertzen,<br />

Marva und Peter Karrer, Wolfgang Gabbert und Alexa Stiller <strong>für</strong> Anregungen,<br />

Kritik und fruchtbare Diskussionen.

EINLEITUNG<br />

»Eine wuchernde, überreizte Zivilisation stört <strong>für</strong> immer die Stille<br />

der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die<br />

Düfte der Tropen und die Frische der Lebewesen, tötet unsere<br />

Wünsche und verurteilt uns dazu, halb verfaulte Erinnerungen zu<br />

sammeln.« (Claude Lévi-Strauss, Traurige Tropen)<br />

Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit sind die gesellschaftlichen Bedingtheiten<br />

und Konsequenzen unterschiedlicher Formen des Tauschs bzw. Austauschs. Der<br />

kurze Rückgriff auf eine alltägliche Episode scheint mir am besten geeignet, der Leserin<br />

und dem Leser diese Thematik nahezubringen: Vor geraumer Zeit zog ein<br />

Freund, den ich seit der Schulzeit kannte und mit dem mich, obwohl wir nicht die<br />

engsten und besten Freunde waren, dennoch einiges verband, innerhalb der Stadt<br />

um. Damals studierten wir beide, und es war üblich, bei einem Wohnungswechsel<br />

möglichst viele Freunde und Bekannte um ihre Mithilfe zu bitten. Ganz anders P.: Er<br />

wickelte seinen Umzug allein mit Hilfe eines einzelnen Kommilitonen ab. Nun sollte<br />

man meinen, daß seine Freunde ihm da<strong>für</strong> hätten dankbar sein sollen, schließlich hatte<br />

er uns Zeit und Mühe erspart. Die Reaktionen gingen aber in genau die andere<br />

Richtung: Kopfschütteln und Empörung statt Dankbarkeit. Dieses Erlebnis hätte<br />

mich wohl kaum sonderlich zum Nachdenken angeregt, wäre ich nicht gerade zu jener<br />

Zeit auf Marcel Mauss' berühmten Essai sur le don (dt. "Die Gabe") gestoßen.<br />

Obwohl Mauss sich in seinem Buch mit fremden und vergangenen Gesellschaften befaßte,<br />

schienen mir seine Ausführungen über den Gabentausch, die Gegenseitigkeit<br />

und das Wesen der wechselseitigen Verpflichtung umstandslos auf meine Alltagserfahrung<br />

übertragbar. P. wollte sich offensichtlich den Verpflichtungen entziehen,<br />

die aus der Inanspruchnahme von Hilfe resultieren. Denn wer sich helfen läßt, der<br />

muß im Gegenzug helfen. P. hingegen hatte uns der Chance beraubt, ihm zur Seite<br />

zu stehen, und damit die Freundschaft ernsthaft in Frage gestellt. Es war, als hätte er<br />

uns nicht zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen und uns somit die Gelegenheit genommen,<br />

ihm ein Geschenk zu machen. Freunde helfen sich, und Gefälligkeiten machen<br />

Freunde. Derjenige, mit dem man keine Geschenke austauscht, dem man nicht<br />

hilft, der sich nicht beschenken, helfen läßt, der ist kein Freund. Die Güter und<br />

Dienstleistungen, die zwischen Freunden getauscht werden, sind auch Symbole, die<br />

das Band der Freundschaft zum Ausdruck bringen, und man sollte dessen praktische,<br />

materielle Seite keinesfalls gering schätzen. Schenken und Helfen stehen in deutlichem<br />

Kontrast zum Kaufen, der bei uns üblichen Art und Weise, Güter und Dienstleistungen<br />

gegen Geld mehr oder weniger anonym auszutauschen. Die beiden Sphären<br />

sind nachgerade unvereinbar, was in Sprichwörtern wie "kleine Geschenke erhalten<br />

die Freundschaft" und "Geld zerstört die Freundschaft" ebenso zum Ausdruck<br />

kommt wie in den Begriffen "Freundesdienst" oder "Freundschaftspreis". Das<br />

Schenken ist somit an eine spezifische Form von sozialer Beziehung gebunden, die<br />

sich von derjenigen, die dem Kaufen zugrunde liegt, deutlich unterscheidet. — Die<br />

vorstehenden Sätze hatten vor allem den Zweck, einen ersten Zugang zum Gegenstandsbereich<br />

zu eröffnen. Ich werde im folgenden weitestgehend auf eine Diskus-

2 Einleitung<br />

sion der Bedeutung von Geschenken und wechselseitigen Hilfeleistungen in unserer<br />

Gesellschaft verzichten. Dies liegt nicht primär daran, daß eine Reihe deutschsprachiger<br />

Arbeiten zu diesem Thema vorliegen (Berking 1996, Rost 1994, Schmied<br />

1996), es hat seinen Grund vor allem darin, daß mein Anknüpfungspunkt ein anderer<br />

ist. Um zentrale Spezifika der westlichen Industriegesellschaften herauszuarbeiten<br />

werde ich mich im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung nicht mit verschiedenen<br />

Formen des Tauschs in dieser Gesellschaft, sondern mit den in unterschiedlichen<br />

Gesellschaften jeweils vorherrschenden Tauschmustern befassen.<br />

Im Unterschied zu Raub (d.h. gewaltsamer Aneignung) ist Tausch stets ein reziproker,<br />

wechselseitiger Akt. Man gibt, um im Gegenzug zu empfangen, umgehend oder<br />

nach Ablauf einer gewissen Frist, dies ist die Minimaldefinition, von der ich ausgehe.<br />

Der Begriff verweist zuvorderst auf eine ökonomische Bestimmung der Tauschakte:<br />

»Jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor: Gib mir, was<br />

ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst.« (Smith 1776: 17) Da ein derartiger<br />

Austausch beiden Parteien einen materiellen Vorteil verschafft, ging Adam<br />

Smith von »einer natürlichen Neigung des Menschen, zu handeln und Dinge gegeneinander<br />

auszutauschen« (Ibid.: 16) aus, die <strong>für</strong> ihn mit einer ebenso "natürlichen"<br />

Tendenz zur gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, Spezialisierung, korrespondierte:<br />

»Wie das Verhandeln, Tauschen und Kaufen das Mittel ist, uns gegenseitig mit fast allen nützlichen<br />

Diensten, die wir brauchen, zu versorgen, so gibt die Neigung zum Tausch letztlich auch<br />

den Anstoß zur Arbeitsteilung. Unter Jägern oder Hirten stellt beispielsweise ein Mitglied des<br />

Stammes besonders leicht und geschickt Pfeil und Bogen her. Häufig tauscht er sie bei seinen<br />

Gefährten gegen Vieh oder Wildbret ein, und er findet schließlich, daß er auf diese Weise<br />

mehr davon bekommen kann, als wenn er selbst hinausgeht, um es zu jagen. Es liegt deshalb in<br />

seinem Interesse, daß er das Anfertigen von Pfeil und Bogen zur Hauptbeschäftigung macht.«<br />

(Ibid.: 17)<br />

Wenn es zutrifft, daß der Tausch innerhalb eines Gemeinwesens dergestalt ursächlich<br />

der Arbeitsteilung bedarf und vice versa, 1 ist nur schwer vorstellbar, daß in Abwesenheit<br />

arbeitsteiliger Produktion getauscht wird — angesichts der Annahme, daß<br />

es keinen Anreiz zum Tausch gibt, wenn alle über das gleiche verfügen und jeder mit<br />

seiner Hände Arbeit alle notwendigen Dinge selbst herstellen kann. Dennoch sind<br />

und waren alle uns bekannten menschlichen Gesellschaften, auch und gerade jene, in<br />

denen keine Form der Arbeitsteilung mit Ausnahme der geschlechtlichen existiert,<br />

von einem beständigen Geben und Nehmen durchdrungen.<br />

Angesichts einer überwältigenden ethnographischen und historischen Evidenz,<br />

die eine fast unüberschaubare Vielfalt unterschiedlichster Tauschakte dokumentiert,<br />

ist man geneigt, vom Menschen als einem tauschenden Wesen zu sprechen. Man<br />

kann sogar noch weiter gehen und mit einigem Recht behaupten, die menschliche<br />

Gesellschaft gründe im Tausch, denn Tauschbeziehungen sind in jeder Kultur ein<br />

1 Auch wenn die ersten, "ursprünglichen" Tauschakte zufällige gewesen sein mögen — zufällig in dem<br />

Sinne, daß der eine gerade über dies, der andere über jenes verfügte.

Einleitung 3<br />

zentrales Mittel der Vergesellschaftung. Ein systematischer Vergleich der in unterschiedlichen<br />

Gesellschaften praktizierten Tauschformen ist meines Erachtens unverzichtbar,<br />

will man die Differenzen zwischen unterschiedlichen Gesellschaftstypen<br />

(und damit auch die Spezifika unserer eigenen Gesellschaft) angemessen darstellen<br />

und erfassen.<br />

Mit diesem Unterfangen knüpfe ich an ein von Marcel Mauss vor mehr als 70 Jahren<br />

formuliertes Programm an. Mauss war der erste bedeutende Theoretiker, der<br />

Tauschbeziehungen in fremden Kulturen 2 , das »System der wirtschaftlichen Leistungen<br />

zwischen den verschiedenen Sektionen oder Untergruppen, aus denen sich die<br />

sogenannten primitiven Gesellschaften und auch jene Gesellschaften zusammensetzen,<br />

die wir archaische nennen könnten« (Mauss 1925: 17), zu seinem Gegenstand<br />

machte. Die Tauschbeziehungen in diesen "primitiven" Gesellschaften 3 bilden<br />

im Rahmen einer idealtypischen Konstruktion den Gegenpol zu den bei uns vorherrschenden<br />

Tauschakten: Nicht Waren werden dort gegen Geld getauscht, sondern<br />

Gaben gegen Gaben. Der Gabentausch, Mauss' primärer Gegenstand, ist im Unterschied<br />

zum Warenaustausch typischerweise ein Tausch von Gleichem gegen Gleiches<br />

(d.h. qualitativ und quantitativ identischer Güter), dem kein offensichtlicher ökonomischer<br />

Nutzen entspringt: im Minimum gibt man einen Korb Yams, um im Gegenzug<br />

einen Korb Yams zu empfangen. Ich muß wohl kaum ausdrücklich hervorheben,<br />

daß derartige Praktiken aufgrund ihrer Fremdheit, ihrer (in unseren Augen)<br />

ökonomischen Sinnlosigkeit, als besonders erklärungsbedürftig erscheinen. 4<br />

2 Ich verwende hier und im weiteren "Kultur" und "Gesellschaft" weitgehend synonym; sowohl im<br />

Singular (die menschliche Kultur, Gesellschaft) als auch im Plural (Kulturen und Gesellschaften).<br />

Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte sind im Rahmen dieser Untersuchung nicht sinnvoll zu trennen,<br />

da es mir in erster Linie um die normativen und befähigenden und weniger um die expressiven und<br />

schöpferischen Aspekte der Kultur geht. Jegliche Verwendung des Begriffs "Kultur" im (normativen)<br />

Sinne von "Geisteskultur" liegt mir folglich ebenso fern wie die Reduktion des Gesellschaftsbegriffs auf<br />

"bürgerliche Gesellschaft".<br />

3 "Primitiv" meint zunächst "einfach" oder "ursprünglich" und ist per se kein abwertender Begriff,<br />

wiewohl er von fragwürdigen Annahmen ausgeht: Sie sind, was wir nicht (mehr) sind bzw. was wir<br />

glauben, nicht zu sein. Wenn ich im folgenden von "den Primitiven" oder gar "den Wilden" spreche, so<br />

tue ich dies in Ermangelung einer besseren Begrifflichkeit zur pauschalen Bezeichnung der schriftlosen<br />

Stammens– bzw. segmentären Gesellschaften als Negativfolie, und nicht ohne ironischen Unterton. Ich<br />

will diese Menschen weder abwerten noch idealisieren. Im Zweifelsfall sind die "Primitiven" nicht<br />

primitiver als wir, und die "Wilden" nicht wilder; die Bezeichnung unterstellt zudem eine<br />

Einheitlichkeit dieser Gesellschaften, die nicht existiert (siehe auch oben, S.8f.). Es ist zudem wichtig,<br />

darauf hinzuweisen, daß die jeweilige Position gegenüber diesen Gesellschaften primär von der Einschätzung<br />

der eigenen bestimmt ist (vgl. z.B. Kohl 1979).<br />

4 Der Gabentausch wird häufig auch als "Geschenkaustausch" bezeichnet, da engl. gift bzw. frz. don<br />

sowohl mit "Gabe" als auch mit "Geschenk" übersetzt werden kann. Letzteres ist durchaus problematisch,<br />

man darf "Geben" keinesfalls umstandslos mit "Schenken" gleichsetzen. Zwar ist auch das<br />

Geschenk eine Gabe, als "Nicht-Ware" ist es aber häufig affektiv überdeterminiert, es hat einen hohen<br />

"Gefühls-Wert". Nach David Cheal ist die »Spannung zwischen Marktbeziehungen und persönlichen<br />

Beziehungen ein distinktives Merkmal des sozialen Lebens in kapitalistischen Gesellschaften. Offensichtlich<br />

findet sich diese Spannung nicht in den einfachsten Gesellschaften, wo eine institutionalisierte<br />

Marktökonomie nicht existiert.« (1988: 4) Ich komme im 6. Kapitel darauf zurück.

4 Einleitung<br />

Die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand, die Frage nach dem Daseinsgrund<br />

des Gabentauschs, war <strong>für</strong> Mauss kein Selbstzweck, er verfolgte im Essai ein doppeltes<br />

Ziel: erstens wollte er zu »mehr oder weniger archäologischen Schlußfolgerungen<br />

hinsichtlich der Natur menschlicher Transaktionen in den Gesellschaften [gelangen],<br />

die uns umgeben oder den unseren unmittelbar vorausgegangen sind«<br />

(1925: 19), zum anderen "moralische" Schlußfolgerungen ziehen »bezüglich einiger<br />

der Probleme ..., vor die uns die Krise unseres Rechts und unserer Wirtschaft<br />

stellt.« (Ibid.) Damit hält Mauss der bürgerlichen Gesellschaft sozusagen "den Spiegel<br />

vor", erteilt ihr eine moralische Lektion mittels einer vergleichenden Studie, in<br />

welcher der eine Pol — Ware, Warenaustausch, Marktökonomie — kaum jemals<br />

ausdrücklich benannt wird. Die Ware erscheint als Nicht-Gabe, d.h., das "Eigene"<br />

wird vom "Fremden" her expliziert und kritisiert. Obwohl Mauss durchaus an einer<br />

sehr spezifischen und höchst fragwürdigen evolutionistischen Perspektive festhält,<br />

die im Gabentausch eine historische Vorform des Warenaustauschs sieht, zeichnet<br />

den Essai vor allem aus, daß schließlich der Warenaustausch, gespiegelt im Gabentausch<br />

als defizitär erscheint. 5 Bestimmte Eigenschaften, die die Gabe auszeichnen<br />

(wie rückständig <strong>für</strong> ihn der Gabentausch auch immer sein mag), sind <strong>für</strong> Mauss in<br />

der Warenökonomie beklagenswert abwesend, einer der Gründe <strong>für</strong> die von ihm diagnostizierte<br />

"Krise unseres Rechts und unserer Wirtschaft" (die aber an keiner Stelle<br />

des Buches genauer spezifiziert wird). Mauss führt uns also nach einer Reise durch<br />

die Zeit und um den Erdball zurück in die Straßen unserer Städte, und genau dorthin<br />

muß man ihm folgen. Ich werde im folgenden Mauss' Programm aufgreifen und radikalisieren,<br />

und hoffe, dabei vor allem drei Schwächen des Essai zu vermeiden: die<br />

mangelnde Präzisierung dessen, was es zu kritisieren gilt, die teilweise unreflektierten<br />

anthropologischen und evolutionistischen Vorannahmen und schließlich<br />

die Opazität seiner Ausführungen, die ein adäquates Verständnis des Essai sur le don<br />

häufig behindert haben.<br />

Andere Gesellschaften, andere Tauschformen: Gaben– und Warentausch,<br />

korrespondieren mit jeweils spezifischen Formen von Vergesellschaftung bzw. sozialer<br />

Differenzierung: während unsere Waren-Gesellschaft arbeitsteilig differenziert<br />

ist, sind die "primitiven" (Gaben–) Gesellschaften in der Regel segmentär differenziert,<br />

d.h. in Abstammungsgruppen wie Clans, Lineages usw. untergliedert. Die Differenz<br />

entspricht derjenigen zwischen Émile Durkheims "mechanischer" und "organischer"<br />

Solidarität; nach Durkheim erwächst die "mechanische" Solidarität aus der<br />

"Ähnlichkeit" der sozialen Segmente (Clans, Lineages), die "organische" hingegen<br />

aus der arbeitsteiligen Differenzierung. 6 Diese grobe idealtypische Gegenüber-<br />

5 Mauss hebt den aus unserer Perspektive in ökonomischer Hinsicht defizitären Charakter des Gabentauschs<br />

zwar nicht explizit hervor, stellt ihn aber auch nicht in Frage.<br />

6 Um möglichen Mißverständnissen vorzubeugen ist bereits an dieser Stelle hervorzuheben, daß<br />

"Solidarität" einen rein deskriptiven Gehalt hat und von Durkheim nicht im Sinne von "<strong>für</strong>einander<br />

einstehen" oder "Zusammengehörigkeitsgefühl" gebraucht wird. Er »versteht unter "Solidarität" einen<br />

Relationierungsmodus, eine Form der Soziabilität, die den Zusammenhang zwischen der Struktur und<br />

Funktionsweise einer Gesellschaft — ihrer sozialen Organisation — und ihrem Regel– und Wertsystem

Einleitung 5<br />

stellung soll an dieser Stelle vorläufig genügen um einen ersten Zugang zum Topos<br />

"Tausch und Gesellschaft", den engeren Gegenstandsbereich dieser Studie, zu eröffnen.<br />

Ich werde mich im ersten Kapitel eine Inventarisierung und Klassifizierung der<br />

unterschiedlichen Tauschakte vornehmen und diese in Beziehung zu jeweils damit<br />

korrespondierenden sozialen Beziehungstypen setzen, wobei der Schwerpunkt auf<br />

dem (Gaben-)Tausch in den "primitiven" Gesellschaften liegt. 7<br />

Da das Fremde stets das erklärungsbedürftige ist, lautet im Anschluß daran die<br />

erste und wichtigste Frage ganz schlicht: Warum werden überhaupt Gaben getauscht?<br />

Das bezieht sich sowohl auf den konkreten Tauschakt als auch auf die Begründung<br />

der Existenz der <strong>Institut</strong>ion des Gabentauschs. Warum wird im je konkreten<br />

Fall gegeben und angenommen, inwiefern unterscheiden sich die "rückständigen"<br />

oder "archaischen" Gesellschaften in diesem Punkt von der unseren, wie<br />

ist schließlich die historische und systematische Beziehung von Ware und Gabe beschaffen?<br />

Im Gegensatz zum Gabentausch erscheint uns der Warenaustausch als<br />

selbstverständlich und ganz und gar nicht erklärungsbedürftig: erstens ist evident,<br />

daß wir tauschen müssen, weil eine wechselseitige ökonomische Abhängigkeit besteht,<br />

und zweitens ermöglicht diese Form des Austauschs scheinbar ein Maximum<br />

an ökonomischer Effizienz und damit an Wohlstand — womit sich tiefschürfende<br />

Reflexionen über die Bestimmungen der spezialisierten Warenproduktion offenbar<br />

von vornherein erübrigen. Aus dieser Perspektive erscheint der Gabentausch zudem<br />

notwendig als defizitär, rückständig, gehemmt. Wenn Warentausch und Spezialisierung<br />

sich wechselseitig bedingen und beide in dem vermeintlich ewigen Streben der<br />

Menschen nach einer Steigerung ihres materiellen Wohlergehens (d.h. ihren "Bedürfnissen")<br />

wurzeln (mit der Entstehung von Märkten und Geld als vermeintlich<br />

zwangsläufiger Konsequenz), stellt sich zudem die Frage, wie Gesellschaften dauerhaft<br />

bestehen können, die nicht wie die unsere arbeitsteilig organisiert sind — denn<br />

müssen die Menschen nicht unausweichlich erkennen, daß ihnen die Spezialisierung<br />

zum materiellen Vorteil gereicht? Man wundert sich, warum nicht alle Menschen zu<br />

allen Zeiten dies einsahen, bzw. fragt sich, was sie daran hinderte, so zu verfahren<br />

wie wir. Mit diesen Fragen und den gängigen Chiffren zum Topos "Tausch und Gesellschaft"<br />

werde ich mich im zweiten Kapitel befassen.<br />

Wie immer auch die Antworten auf die eben gestellten Fragen ausfallen, unstrittig<br />

scheint mir, daß der Gabentausch in eine gesellschaftliche und kulturelle Totalität<br />

eingebettet ist, die sich grundlegend von der unseren unterscheidet. Im dritten<br />

Kapitel arbeite ich im Anschluß an Claude Lévi-Strauss die soziale Logik des Ga-<br />

— d.h. ihrer Moral — bezeichnet. Ein hohes Maß an adaptivem Zusammenhalt oder Solidarität ergibt<br />

sich, wenn soziale Organisationsformen und Moraltypen harmonisch aufeinander abgestimmt sind; wo<br />

diese Korrespondenz fehlt, existieren keine sozialen Bande, und die Gesellschaft verfällt in Anomie.<br />

Diese analytische, "relationale" Verwendungsweise der Kategorie "Solidarität" gilt es festzuhalten, da<br />

wir gemeinhin mit Solidarität einen zentralen moralischen Kampfbegriff der Arbeiterbewegung assoziieren<br />

und daher leicht dazu verführt werden, dem "Moralisten" Durkheim eine entsprechende<br />

normative Konnotation seiner Begriffswahl zu unterstellen.« (Müller/ Schmid 1987: 489f.)<br />

7 Das "Schenken" erscheint aus dieser Perspektive als sehr spezieller Sonderfall des "Gebens" — jedes<br />

Geschenk ist Gabe, aber nicht jede Gabe Geschenk.

6 Einleitung<br />

bentauschs heraus um diese Differenz zwischen Gaben– und Warenökonomien im<br />

Rahmen einer zunächst rein formalen Gegenüberstellung adäquat darstellen zu können.<br />

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine komparative Studie handelt,<br />

dürfen neben den Unterschieden die Gemeinsamkeiten nicht aus dem Auge verloren<br />

werden. Die Untersuchung der "primitiven" und archaischen Tauschformen enthüllte<br />

Marcel Mauss auch allgemeinste Bedingtheiten des Tauschs zu allen Zeiten und in<br />

allen Kulturen, eine überzeitlich gültige und irreduzible Moral, »Felsen ... auf denen<br />

unsere Gesellschaften ruhen.« (Mauss 1925: 19). Einer dieser Felsen ist die universelle<br />

Norm der Reziprozität als Bedingung der Möglichkeit des Tauschs. Tauschen<br />

heißt nach Mauss stets: Geben, Nehmen, Erwidern. Würde eine gegebene Sache<br />

nicht zwangsläufig und angemessen erwidert, wäre kein Tausch möglich; der Tausch<br />

ist aber zentrales Element des sozialen Leben aller Gesellschaften. 8 Die universelle<br />

Geltung der Reziprozitätsnorm, d.h. der Vorschrift, ein empfangenes Gut (oder eine<br />

Dienstleistung) angemessen zu erwidern, sollte keinesfalls zu der Annahme verführen,<br />

es würde stets unter Gleichen getauscht. Allzu oft ist das genaue Gegenteil der<br />

Fall. Aus diesem Grund befasse ich mich im vierten Kapitel mit dem in unterschiedlichen<br />

Formen des Tauschs bzw. Austauschs zum Ausdruck kommenden Verhältnis<br />

der gesellschaftlichen Ungleichheit bzw. Ungleichwertigkeit der Tauschenden.<br />

Im fünften Kapitel greife ich schließlich die Diskussion der raison d'être des<br />

Gabentauschs erneut auf und spitze sie zu. In diesem Zusammenhang will ich zeigen,<br />

daß eine sich an den begrifflichen Oppositionen "Norm versus Interesse" und "Verzicht<br />

versus Begehren" orientierende holzschnittartige Kontrastierung von Gaben–<br />

und Warenökonomie dem Gegenstand vollkommen unangemessen ist und mehr verschleiert<br />

denn erhellt. Die "Primitiven" handeln ebenso bedürfnisorientiert und interessengeleitet<br />

wie wir, ihre Ökonomie gründet nicht mehr und nicht weniger in der<br />

Unterdrückung des Eigeninteresses (im Dienste des gesellschaftlichen Zusammenhalts)<br />

als unsere. Nur ist dieses Eigeninteresse weistestgehend (d.h. jenseits der elementarsten<br />

Grundbedürfnisse) nicht naturgegeben und invariabel, es ist vielmehr die<br />

Gesellschaft, welche Handlungsorientierungen präformiert und Bedürfnisse produziert.<br />

Um diesen Sachverhalt in aller Deutlichkeit herauszustellen, nehme ich hinsichtlich<br />

der Vergleichsebene einen Paradigmenwechsel vor. Anders als bei der von<br />

Marcel Mauss vorgegebenen Perspektive wird nicht der phänotypische Gabentausch,<br />

d.h. der vermeintlich interesselose Tausch von Gleichem gegen Gleiches als zentrale<br />

Referenz dienen, ich werde vielmehr in Anlehnung an vor allem Marshall Sahlins den<br />

eindeutig von ökonomischen Motiven geleiteten und in arbeitsteiliger Spezialisierung<br />

gründenden sogenannten "primitiven Handel" dem Marktaustausch in Industriegesellschaften<br />

gegenüberstellen. Der Vergleich von oberflächlich sehr ähnlichen Formen<br />

des Austauschs erscheint mir zur Herausarbeitung der zentralen Differenzen<br />

8 Diese Aussage ist tatsächlich wenig mehr als ein Gemeinplatz; aber die <strong>Soziologie</strong> führt, wenn sie auf<br />

das Allgemeinste zielt, also die Verfaßtheit des Menschen, zwangsläufig zu recht banalen Aussagen —<br />

was wiederum eine wichtige Einsicht ist. Zielt sie allerdings auf das Konkrete, d.h. eine spezifische<br />

Gesellschaft, sollte sie sich vor vorschnellen Verallgemeinerungen hüten.

Einleitung 7<br />

besser geeignet als die Erzeugung eines maximalen Kontrasteffekts zwischen Gabe<br />

und Ware; die von mir nicht vertieften Aspekte des Gabentauschs werden in Maurice<br />

Godeliers "Das Rätsel der Gabe" (1996) auf vorzügliche Weise behandelt.<br />

Wie bereits erwähnt, gilt mein Erkenntnisinteresse letztlich weniger der Verfaßtheit<br />

der segmentären Gesellschaft als den Spezifika und der beispiellosen Eigendynamik<br />

der Markt– bzw. Warenökonomie. Es geht mir folglich im abschließenden<br />

sechsten Kapitel um die Skizzierung der historischen, sozialen und funktionalen Bedingtheit<br />

unserer gesellschaftlichen und ökonomischen Ordnung. Der Vergleich von<br />

Tausch– und Vergesellschaftungsformen ist letztlich nur auf sehr umfassender Ebene<br />

möglich und sinnvoll, die Dynamik unserer Ökonomie kann nicht allein aus dem<br />

formalen Prozeß heraus erklärt werden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird gedacht,<br />

gelebt, erfahren und gefühlt; eine Gesellschaft ist kein abstraktes sondern ein<br />

höchst konkretes (und durchaus auch widersprüchliches) Geflecht, mit den formalen<br />

korrespondieren "inhaltliche" Differenzen, diese betreffen die Ziele und Befindlichkeiten<br />

der Menschen. Die Marktwirtschaft wird von der vorherrschenden Ideologie<br />

letztlich auf die Natur des Menschen zurückgeführt. Kritische Autoren wie Sahlins<br />

und Sidney W. Mintz wiesen aber sehr zu recht darauf hin, daß die vermeintlich naturgegebene<br />

Basis dieser Wirtschafts– und Gesellschaftsordnung (grenzenlose Bedürfnisse<br />

der Menschen und unzureichende Mittel zu deren Befriedigung angesichts<br />

beschränkter Ressourcen) erst im ökonomischen Prozeß selbst, der durch einen systematischen<br />

Zusammenhang von expansiver Warenproduktion und gleichermaßen<br />

expansiven Konsum gekennzeichnet ist, erzeugt wird. Unsere Wirtschaftsordnung<br />

bringt also jene Fundamente hervor, auf die ihre Apologien rekurrieren und die sie<br />

in den Rang von Naturgesetzen erheben. Auch unser Wollen ist also weitgehend gesellschaftlich<br />

kodifiziert. — Diese Einsicht ist zwar weder neu noch sonderlich originell,<br />

es war mir aber wichtig, sie in aller Schärfe zu pointieren, denn sowohl unser<br />

Alltagsbewußtsein als auch die Wissenschaft sind immer noch durchdrungen von einem<br />

Blick auf Mensch und Gesellschaft, der die bei uns vorherrschende Praxis des<br />

Austauschs als allen anderen Formen notwendig überlegenes Produkt einer zwangsläufigen<br />

historischen Entwicklung erscheinen läßt. Genau diese Auffassung gilt es zu<br />

kritisieren.<br />

Die fachkundige Leserschaft wird den vorstehenden Ausführungen entnommen<br />

haben, daß ich eine relativistische bzw. partikularistische Auffassung vertrete.<br />

Eine solche Position einzunehmen heißt <strong>für</strong> den Bereich der <strong>Soziologie</strong> zunächst lediglich,<br />

die Rede von universellen Bewegungsgesetzen, denen der kulturelle Prozeß<br />

bzw. die gesellschaftliche Entwicklung angeblich folgt, zurückzuweisen. Die Kritik<br />

betrifft nicht nur den soziologischen "Evolutionismus" im überkommenen Sinn, sondern<br />

jeglichen Ansatz, der (explizit oder implizit) unterstellt, menschliches Streben<br />

und Handeln sei seit Entstehen der Gattung an invariablen, auf die Maximierung des<br />

materiellen Nutzens gerichteten Parametern orientiert. Ich will in diesem Zusammenhang<br />

nochmals auf die Geschichte dieser Studie zurückkommen. Vor nunmehr<br />

zehn Jahren schrieb ich meine Magisterarbeit zum Gabentausch. Sie trug den Titel

8 Einleitung<br />

"Die Macht der Gabe". Dort vertrat ich (grob gesprochen) die Auffassung, daß ein<br />

Streben nach selbstgenügsamer Autarkie, nach einem Leben, das des anderen nicht<br />

bedarf, dem Menschen eigen ist, und daß dieses Streben eine der Substrukturen des<br />

Lebens aller Gesellschaften bildet. Die Menschen wollen sich demnach jener Bindungen<br />

und Abhängigkeiten entledigen, die irreduzibler Bestandteil unserer Existenz<br />

als gesellschaftliche Wesen sind, aber offenbar als unlustvoll erlebt werden. Eine solche<br />

Lesart setzt voraus, daß Menschen in der Gesellschaft Gewalt angetan wird oder<br />

sie sich Gewalt antun müssen, um ihre angeborenen egoistischen Strebungen zu unterdrücken<br />

(oder zu "sublimieren") und gesellschaftliche Wesen zu werden. Die<br />

Rücksichtnahme auf den anderen, die Kooperation mit ihm, erscheint aus einem derartigen<br />

Blickwinkel dem Menschen äußerlich zu sein und in Widerspruch zu seiner<br />

inneren, "wölfischen" Natur zu stehen. Eine derartige Perspektive erscheint mir<br />

heute als unhaltbar. Menschen sind nicht gefangen in der unauflöslichen Diskrepanz<br />

zwischen ihren Bedürfnissen (Trieben) auf der einen und gesellschaftlichen Anforderungen<br />

auf der anderen Seite. Dies ist nur die Art und Weise, wie wir uns sehen.<br />

Wie weiter unten deutlich werden wird, stellt man sich die Natur (auch die eigene<br />

"innere") offensichtlich so vor, wie man die Gesellschaft wahrnimmt. 9 Die vorliegenden<br />

Ausführungen sind also auch eine neue Variation des alten Streits Relativismus<br />

(resp. Partikularismus) versus Universalismus. Da ich diesbezüglich bemüht<br />

war, mittels einer präziseren Gegenstandsbestimmung und über den Rückgriff auf<br />

empirische Evidenzen die Debatte solider zu fundieren, sollte die vorliegende Arbeit<br />

geeignet sein, erstens ein klareres Bild der Problematik zu vermitteln, zweitens den<br />

Weg aus Sackgassen und unproduktiven Debatten zu weisen und darüber schließlich<br />

drittens neue diesbezügliche Einsichten zu gewinnen.<br />

Da sich meine Argumentation vor allem aus dem Rückgriff auf ethnographische Untersuchungen<br />

speist, muß ich an dieser Stelle zudem einige methodische Anmerkungen<br />

zum Umgang mit diesem Material machen. Die Dichotomie "Wir/Sie", d.h. die<br />

schematische Gegenüberstellung der eigenen und fremder Kulturen wird von mir als<br />

erkenntnisleitendes Prinzip übernommen, dieses hat aber seine Grenzen. Vor allem<br />

sollte es nicht zu der Annahme verführen, die "primitiven" und fremden Gesellschaften<br />

seien erstens umstandslos gleichzusetzen und stellten jeweils einen homogenen<br />

Korpus dar. Die "Anderen" sind keine Restkategorie, der einzige gemeinsame Nenner<br />

dieser Kulturen ist, daß sie sich bezüglich der Abwesenheit einiger Merkmale<br />

(im Minimum des Zusammenhangs von expansiver Güter– und Bedürfnisproduktion)<br />

von den westlichen Industriegesellschaften unterscheiden. In diesem Zusammenhang<br />

ist auch die Rede von einem "okzidentalen Sonderweg" irreführend, suggeriert<br />

sie doch, daß alle anderen Kulturen sich auf mehr oder weniger dem gleichen Weg<br />

befinden, den nur wir verlassen haben. 10 Dies ist keineswegs der Fall; jede Kultur<br />

9 In diesem Sinne ist z.B. die Soziobiologie auch eine Variation über die "Gesetze" der Marktökonomie<br />

und ihr "egoistisches Gen" eine Chiffre <strong>für</strong> das egoistische Individuum.<br />

10 Deshalb sind auch Begriffe wie "vormodern", "vorindustriell" oder "vorkapitalistisch" ungeeignet,

Einleitung 9<br />

kann (und wird) im Zweifelsfall ihre Einzigartigkeit behaupten. Die "klassischen"<br />

Ethnologien täuschen zudem z.T. darüber hinweg, daß es sich bei keiner Gesellschaft<br />

um einen monolithischen und mehr oder weniger statischen Korpus handelt. in allen<br />

Kulturen treten Konflikte auf, bestehen divergierende Ansichten, werden Handlungen<br />

und Behauptungen kritisch hinterfragt. Anders gesagt: jede Gesellschaft besteht<br />

aus Individuen, die sich ebenso unterscheiden wie die Menschen in unserer Gesellschaft.<br />

Die Möglichkeit zur Kritik (und zur Abweichung von Normen) ist allerdings<br />

beschränkt, die elementaren handlungs– und erkenntnisleitenden Klassifikationsschemata<br />

(die "Weltsicht") sind nur sehr eingeschränkt kritisierbar; dies gilt selbst<br />

<strong>für</strong> die moderne westliche Kultur, wenngleich eine hochdifferenzierte pluralistische<br />

Gesellschaft wie die unsere mehr Handlungsoptionen bietet als eine Jäger-Sammler-<br />

Kultur.<br />

Schließlich ist in den vergangenen Jahrzehnten die traditionelle ethnographische<br />

Evidenz angezweifelt worden (vgl. z.B. die Beiträge in Berg/ Fuchs 1993).<br />

Selbstverständlich ist es legitim und notwendig, einen allzu naiven "Realismus" zu<br />

kritisieren, ich denke aber daß die neueren Beiträge zu diesem Thema in ihrer z.T.<br />

sehr fundamentalen Kritik über das Ziel hinaus schießen. Wenn auch die "klassischen"<br />

Ethnologen in ihren Texten Allegorien erschaffen haben mögen, die Sinn nur<br />

bezogen auf unsere Gesellschaft machen, und sie die Bedeutungszusammenhänge, in<br />

denen bestimmte fremde Praktiken stehen, verkannt haben, nicht erkennen konnten,<br />

mißverstanden oder fehlinterpretierten, so sind doch die Beschreibungen der<br />

von ihnen beobachteten <strong>Institut</strong>ionen damit keineswegs hinfällig. Es gibt keinen begründeten<br />

Anlaß, die Existenz jener in fremden Kulturen beobachteten Tauschmuster,<br />

die ich darstellen und diskutieren werde, anzuzweifeln. 11<br />

Mir geht es im folgenden aber nicht allein um eine Übung in allgemeiner und<br />

vergleichender <strong>Soziologie</strong>, sondern — darauf aufbauend — auch um die Kritik der<br />

heute vorherrschenden Auffassungen bezüglich unserer Gesellschaft und Ökonomie<br />

mittels ethnographischen und historischen Materials. Auch angesichts der Anpassungsleistungen,<br />

welche die sich zunehmend beschleunigende "Globalisierung" der<br />

Ökonomie beständig von uns fordert, haben wir offenbar zunehmend weniger Zeit<br />

und Neigung, innezuhalten und über die Bedingtheiten und Konsequenzen unserer<br />

ökonomischen Ordnung und unseres Handelns innerhalb dieser Ordnung nachzudenken.<br />

Angesichts der vermeintlichen Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft stel-<br />

fremde und vergangene Kulturen zu etikettieren. Die Termini können sinnvoll nur zur Bezeichnung<br />

europäischer Gesellschaften der frühen Neuzeit verwendet werden.<br />

11 Vielleicht ist tatsächlich, wie James Clifford (1986) behauptet, jede Beschreibung einer fremden<br />

Kultur eine Allegorie auf unsere eigene. Cliffords These ist nicht von der Hand zu weisen, denn die<br />

außereuropäischen Völker »wurden im 18. Jahrhundert zu Vexierspiegeln, in denen die zeitgenössische<br />

europäische Gesellschaft versuchte, sich selbst zu begreifen« (Kohl 1979: 29), und diese Funktion haben<br />

sie bis heute. Wesentlich schwerer noch wiegt m.E. die Tatsache, daß die Kategorien, die uns <strong>für</strong> diese<br />

Beschreibung zur Verfügung stehen, als integraler Bestandteil unserer eigenen Kultur vorn vornherein<br />

Deutungen transportieren und damit vielleicht per se ungeeignet sind, das Fremde adäquat abzubilden<br />

(vgl. z.B. Winch 1964). Das alles sollte aber kein grundsätzliches Problem sein, solange man sich<br />

derartiger Beschränkungen bewußt ist und weiß, was man tut und worauf dieses Tun abzielt.

10 Einleitung<br />

len wir uns die Frage nicht, ob wir das alles so gewollt haben. Das Ansinnen, sich<br />

dem Prozeß der Globalisierung und dem damit einher gehenden verschärften Konkurrenzkampf<br />

zu verweigern, erscheint als schlicht irrational, also "unvernünftig"<br />

und beinahe schon "widernatürlich"; scheinbar ohne Handlungsalternativen sind wir<br />

dem Ausleseprozeß der zunehmend globalisierten Ökonomie des "freien" Marktes<br />

ebenso ausgeliefert wie die letzten Stammesgesellschaften, deren Lebensgrundlage<br />

durch unserer rastloses Streben nach Profit <strong>für</strong> immer zerstört werden. Viviane Forrester<br />

schreibt in einem Buch mit dem deutschen Titel "Der Terror der Ökonomie":<br />

»Uns bringt weniger die augenblickliche Situation in Gefahr — sie wäre durchaus zu ändern<br />

— als unsere blinde Zustimmung und allgemeine Resignation gegenüber all dem, was völlig<br />

undifferenziert <strong>für</strong> unausweichlich gehalten wird. [...] Man beklagt die Nebeneffekte (die Arbeitslosigkeit<br />

z.B.), dringt aber nicht bis zur eigentlichen Ursache, der Globalisierung vor, deren<br />

Entwicklung man nicht anklagt, weil man sie <strong>für</strong> schicksalhaft hält: Ihre Geschichte geht<br />

angeblich bis an die Anfänge der Zeit zurück, ihr Beginn ist nicht zu datieren, und ihr Wirken<br />

scheint alles <strong>für</strong> immer zu beherrschen.« (1996: 61f.)<br />

Wir halten die Gaben tauschenden "primitiven" Gesellschaften nicht nur <strong>für</strong> ökonomisch<br />

sondern, wegen ihrer magischen Praktiken, auch <strong>für</strong> kognitiv rückständig —<br />

was jedoch den "blinden aber festen Glauben" an die Imperative der Weltwirtschaft<br />

betrifft, so verharren wir ebenso wie diejenigen, die magische Rituale abhalten oder<br />

sich vor Gottkönigen in den Staub werfen in einer Art selbstverschuldeter Unmündigkeit.<br />

12 Mit anderen Worten: die Preisgabe des Politischen, d.h. der aktiven Gestaltung<br />

der gesellschaftlichen Ordnung durch mündige Bürger, zugunsten der Unterwerfung<br />

unter die scheinbar unhintergehbaren "Gesetze" der Marktwirtschaft widerspricht<br />

dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft als kritisch–aufgeklärte zutiefst.<br />

Gegenstand des zweiten Teils der vorliegenden Studie ist die geläufige Entgegensetzung<br />

von wissenschaftlicher und magischer sowie religiöser Weltauffassung. Das gerade<br />

angesprochene Selbstverständnis ist das Scharnier, welches hier den Tausch mit<br />

dem Denken verbindet; nicht die historische Beziehung, in welcher Marktökonomie<br />

und Wissenschaft zueinander stehen (oder gar die Frage, ob diese Beziehung auch<br />

systematischer Natur sein könnte). Aus der Perspektive der westlichen Zivilisation<br />

erscheint die Menschheitsgeschichte als kontinuierlicher Aufstieg aus den dämmrigen<br />

Niederungen des Aberglaubens in das klare Licht der Vernunft; erst die Überwindung<br />

magisch-religiöser Anschauungen ließ uns demnach der Segnungen einer entfesselten<br />

(im wahrsten Wortsinn) Wissenschaft und Technologie teilhaftig werden.<br />

Wir halten uns anderen Kulturen <strong>für</strong> überlegen und von daher <strong>für</strong> legitimiert, ihnen<br />

zumindest die kognitiven Standards vorgeben zu können, an denen sie sich zu orien-<br />

12 »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit<br />

ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.<br />

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,<br />

sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.«<br />

(Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?)

Einleitung 11<br />

tieren haben. 13 Aber verfügen wir tatsächlich über einen privilegierten Standpunkt,<br />

welcher uns befähigt, auf Grundlage universell gültiger Maßstäbe Werturteile über<br />

andere Lebensweisen zu fällen? Bezogen auf den Grad der Naturbeherrschung (und<br />

Naturzerstörung), die Effizienz von Landwirtschaft und Industrie, den materiellen<br />

Lebensstandard, ist unsere Gesellschaft allen anderen fraglos weit überlegen. 14<br />

Reicht dies aus, um ganz allgemein deren kognitive Überlegenheit zu behaupten?<br />

Vielleicht ist, wie gerade angedeutet, auch unsere "wissenschaftliche" Weltsicht lediglich<br />

ein Glaubenssystem, welches nur sehr beschränkt Anspruch auf universelle<br />

Geltung erheben kann.<br />

Um diese Fragen wenigstens im Ansatz beantworten zu können, werde ich im<br />

siebten Kapitel zunächst kurz den materialen Kontext skizzieren, auf welchen ich<br />

mich in den darauf folgenden Ausführungen beziehe. Die Auseinandersetzung mit<br />

der eigenen Vergangenheit und mit fremden Kulturen (sowie die Gleichsetzung beider)<br />

ist offenbar bereits seit der Antike zentrales Element des Diskurses der um ihr<br />

Selbstverständnis bemühten okzidentalen Gesellschaft. Das vielleicht wichtigste Einzelmerkmal<br />

dieses Diskurses ist insbesondere seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />

die Hervorhebung der Differenz zwischen Mythos und Logos, d.h. "Glauben" und<br />

"Wissen": Hier will ich anknüpfen und einige gängige Ansätze präsentieren, welche<br />

mit der mittlerweile "klassischen" Gegenüberstellung von Magie, Religion und Wissenschaft<br />

operieren. Nun fungiert zwar "Magie" bei vielen Autoren als zentrales Paradigma,<br />

es wird aber häufig nicht recht deutlich, worum es sich dabei überhaupt<br />

handeln soll. Um einige diesbezügliche Klarheit zu schaffen, werde ich Beispiele <strong>für</strong><br />

magische Vorstellungen und Praktiken präsentieren, welche der Leserin und dem<br />

Leser die Beurteilung der theoretischen Auseinandersetzung erleichtern sollen. Folgt<br />

man den gängigen Chiffren, so ist der magische Akt ein wirkungsloser technischer<br />

Eingriff, der auf irrigen Annahmen beruht. Damit drängt sich vor allem die Frage<br />

auf, warum denn die Menschen dies nicht bemerken. Mit der Diskussion dieser Frage<br />

und der Darlegung einiger "konventioneller" Antworten endet dieses Kapitel.<br />

Thema des achten Kapitels ist die im weitesten Sinne "funktionalistische" Kritik<br />

der Auffassung von der rein instrumentellen Bestimmung magischer Rituale. Diese<br />

Kritik betrifft zunächst die Hervorhebung der "Bedeutung", d.h. des symbolischen<br />

oder explanativen Charakters magischer Akte und mythischer Vorstellungen.<br />

Da sich derartige Ansätze am besten über einen Rekurs auf Émile Durkheim erläutern<br />

lassen, skizziere ich kurz dessen soziologischen "Funktionalismus". Demnach<br />

kann eine auf den ersten Blick "irrationale" Handlung auf den zweiten Blick durchaus<br />

"rational" sein, weil sie bestimmte nichtintendierte Zwecke erreicht. Mit einem<br />

13 Und nicht nur diese, auch in ethischer, politischer und ökonomischer Hinsicht sind wir geneigt,<br />

ihnen Vorschriften zu machen, sie zwangsweise zu entwickeln.<br />

14 Zumindest auf den ersten Blick. Die Effizienz einer Wirtschaftsweise, die ihre eigenen Grundlagen<br />

zerstört, ist durchaus in Zweifel zu ziehen. Was das Verhältnis von Input zu Output (in Kalorien) betrifft,<br />

ist bzw. war beispielsweise die Landwirtschaft vorindustrieller Gesellschaften alles andere als<br />

ineffizient.

12 Einleitung<br />

Satz: Rituale vergesellschaften. Diese Feststellung trifft zwar fraglos zu, eine derartige<br />

ultima ratio ist in ihrer undifferenzierten Pauschalität aber letztlich unbefriedigend.<br />

Der magische Akt hat (ebenso wie der Gabentausch) Aspekte, die sich einem aus "instrumentellem<br />

Nutzen" und "gesellschaftlicher Notwendigkeit" konstruierten (vermeintlichen)<br />

Spannungsfeld entziehen; er ist im Minimum bedeutungsvoll.<br />

Um die Perspektive zu erweitern, greife ich im neunten Kapitel erneut das<br />

Problem auf, warum die "Primitiven" die Wirkungslosigkeit ihrer Magie nicht erkennen,<br />

und stelle in diesem Zusammenhang die einigermaßen provokante Frage, ob<br />

nicht ein magischer Akt in seiner eigenen Wirklichkeit durchaus wirksam sein könnte.<br />

Da ich allerdings nicht daran glaube, daß Regenzauber tatsächlich Regen verursacht<br />

— was die Eingeborenen auch nicht unbedingt tun 15 —, gilt mein Augenmerk<br />

eher dem, was der Begriff "Wirklichkeit" meint. Die Antwort auf die zentrale Frage,<br />

ob Wahrheitskriterien kontextgebunden sind oder nicht, hängt vor allem davon ab,<br />

mit welchen Konzepten von Wahrheit und Wirklichkeit man operiert. Ein längerer<br />

Rückgriff auf Durkheims <strong>Soziologie</strong> der Erkenntnis scheint mir an dieser Stelle geeignet,<br />

einiges an Konfusion zu klären. Letztlich verschiebt sich damit die Ebene von<br />

der Frage nach der objektiven Übereinstimmung von Konzepten mit der Wirklichkeit<br />

auf diejenige nach der Interessengebundenheit unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen;<br />

schließlich geht es mir nicht um die naturwissenschaftliche Aussagen<br />

(und deren Validität), sondern um bedeutungsvolle normative Konstrukte, die Annahmen<br />

hinsichtlich der Natur des Menschen, der Gesellschaft, der Geschichte und<br />

der Natur beinhalten.<br />

Im zehnten Kapitel wende ich mich schließlich dem Zusammenhang von Moral<br />

und Erkenntnis, und damit unseren eigenen zentralen Gewißheiten, zu. Was diese<br />

betrifft, unterscheiden wir uns wie gesagt vielleicht nur wenig von anderen Völkern;<br />

auch unsere Weltauffassung ist (zumindest teilweise) von einem blinden und<br />

festen Glauben an vermeintlich unhintergehbare Gesetzmäßigkeiten durchdrungen.<br />

Möglicherweise hat unser Selbstverständnis eine ebenso irreduzible vergesellschaftende<br />

Funktion wie die Glaubenssysteme anderer Kulturen, und gründet von<br />

daher notwendig auch in Mystifizierungen. Die angeprangerte "Konfusion von Natur<br />

und Kultur", die Vermischung des normativen und des deskriptiven Diskurses ist<br />

kein Wesensmerkmal allein des "primitiven" Denkens, sondern kennzeichnet z.B.<br />

auch die Doktrinen der Soziobiologie bzw. des neuen Sozialdarwinismus, die zwar<br />

geeignet sein mögen, eine partikulare Realität zu beschreiben (diejenige der westlichen<br />

Industriegesellschaften) aber nicht <strong>für</strong> die Geschichte transzendierende Verallgemeinerungen<br />

taugen.<br />

Weltauffassungen, und das gilt ausdrücklich auch <strong>für</strong> das in den modernen Industriegesellschaften<br />

vorherrschende Bild von der menschlichen Natur und den Triebkräf-<br />

15 »Eine band von !Kung-Buschmännern hatte ihre Regenrituale gerade beendet, da erschien eine kleine<br />

Wolke am Horizont, wuchs an und verfinsterte sich. Dann setzte der Regen ein. Als die Ethnologen die<br />

Buschmänner daraufhin fragten, ob sie glaubten, daß der Ritus den Regen bewirkt habe, wurden sie<br />

jedoch schallend ausgelacht« (Lorna Marshall nach Douglas 1966: 79)

Einleitung 13<br />

ten der Geschichte, sind keine reinen Phantasiegebilde, sondern korrespondieren<br />

mit einer gesellschaftlich erzeugten Wirklichkeit — einer Wirklichkeit, die nicht<br />

nur die Art und Weise betrifft, wie Menschen die umgebende Natur und ihre Mitmenschen<br />

wahrnehmen, sondern auch die Interessen, Bedürfnisse und Handlungsorientierungen<br />

der Individuen. Das komplexe Verhältnis von einerseits (gesellschaftlichen)<br />

<strong>Institut</strong>ionen und andererseits (individuellen) Interessen und Dispositionen<br />

ist der entscheidende Sachverhalt, dem der wissenschaftliche Diskurs — indem er<br />

letztere weitgehend der menschlichen Natur zuschlägt — in aller Regel nicht angemessen<br />

Rechnung trägt, und den ich im Anschluß an die Darstellung der Differenzen<br />

zwischen unterschiedlichen Kulturen herausarbeite und diskutiere. Die vorliegende<br />

Studie soll neue Einsichten und Argumente (einschließlich deren empirischer Fundierung)<br />

hinsichtlich dieses Problembereichs liefern und mit den auf Grundlage der<br />

Arbeiten insbesondere von Émile Durkheim, Marcel Mauss und Marshall Sahlins<br />

entwickelten Grundlinien einer <strong>Soziologie</strong> des institutionalisierten Interesses, d.h.<br />

der gesellschaftlichen Produktion von Bedürfnissen und Handlungsorientierungen,<br />

ein Instrumentarium skizzieren, welches sich <strong>für</strong> die weitere Untersuchung nicht nur<br />

der auf den folgenden Seiten behandelten Gegenstände als hilfreich erweist, weil es<br />

einen schärferen Blick auf sowohl kulturelle Differenzen als auch historische Kontinuitäten<br />

und Diskontinuitäten ermöglicht.

ERSTER TEIL<br />

DER WERT DER DINGE

1. Kapitel<br />

DAS UNIVERSUM DER GABEN<br />

Jeder Versuch, die Vielfalt der in menschlichen Gesellschaften praktizierten Tauschakte<br />

zu systematisieren, muß dem Faktum Rechnung tragen, daß Tauschbeziehungen<br />

soziale Beziehungen sind. Wie getauscht wird, bzw. werden muß oder kann, hängt<br />

davon ab, in welcher Relation die Tauschenden zueinander stehen. Auf Gesellschaften<br />

bezogen heißt das: die jeweils bevorzugten, vorherrschenden oder vorgeschriebenen<br />

Typen des Tauschs korrespondieren mit je spezifischen Formen von Vergesellschaftung<br />

(sozialer "Solidarität" im Sinne Durkheims). Ich werde im folgenden beispielhaft<br />

beschreiben, wie und was in bestimmten Gesellschaften auf welcher Grundlage<br />

getauscht wird (Fragen nach dem "warum" werden dabei zwangsläufig auftauchen,<br />

sollen aber zunächst zurückgestellt bleiben). 16<br />

Bei der Klassifikation gesellschaftlicher Tauschprozesse knüpft man am besten<br />

an das Schema Karl Polanyis an, der zwischen Reziprozität (d.h. Gabentausch), Redistribution<br />

("Umverteilung") und Marktaustausch (d.h. Warenaustausch) als<br />

Grundformen der Distribution unterscheidet, wobei »Reziprozität ... Beziehungen<br />

zwischen einander entsprechenden Punkten symmetrischer Gruppierungen [bezeichnet];<br />

Redistribution verweist auf übernehmende Bewegungen auf ein Zentrum hin<br />

und wieder heraus; Austausch bezieht sich hier auf hin– und hergehende Bewegungen,<br />

so wie zwischen Händen in einem Marktsystem.« (Polanyi 1957b: 250) Der Begriff<br />

"Reziprozität" ist allerdings nicht besonders glücklich gewählt, da er eine zweifache<br />

Bedeutung hat: »Jenseits der Reziprozität als Austauschmuster [...] gibt es ein<br />

weiteres Element: eine generalisierte moralische Norm der Reziprozität, die bestimmte<br />

Handlungen und Verpflichtungen als Rückzahlungen <strong>für</strong> empfangene Leistungen<br />

definiert.« (Gouldner 1973: 96f.) Diese unterschiedlichen Aspekte gilt es<br />

deutlich zu trennen, da die Norm der Reziprozität, d.h. die Verpflichtung, empfangene<br />

Güter und Dienstleitungen zu erwidern, fundamentale und minimale Bedingung<br />

jeglichen Tauschs ist. Ich verwende deshalb — im Unterschied zu einigen der<br />

von mir zitierten Autoren — anstelle von "Reziprozität" oder "reziprokem Tausch"<br />

stets den Terminus "Gabentausch", um diese spezifische Form des Tauschs begrifflich<br />

klar von der universellen Norm der Reziprozität zu scheiden. 17 — Dies nur als<br />

notwendige Anmerkung. Polanyi bezieht sich bei seiner Einteilung der Tauschformen<br />

auf deren jeweilige gesellschaftliche Grundlagen. Die Grundformen der Dis-<br />

16 Eine derart typisierende Darstellung führt zwangsläufig zu einem eher groben schwarz-weißen Raster,<br />

dem es an Zwischentönen mangelt und das die Vielfalt der Kulturen, denen die Beispiele entnommen<br />

sind, nicht einmal ansatzweise widerzugeben vermag. Diesbezüglich verweise ich auf die zitierten<br />

Ethnographien, bei deren Lektüre allerdings die oben in der Einleitung erwähnten Vorbehalte in Rechnung<br />

gestellt werden sollten.<br />

17 Auch die von manchen verwendeten Termini "Gegenseitigkeit" oder "Wechselseitigkeit" sind keine<br />

geeigneten Alternativen zu "Reziprozität", da diese Begriffe z.B. eine hierarchische Beziehung der<br />

Tauschenden nicht per se ausschließen.

18 Das Universum der Gaben<br />

tribution sind demnach gebunden an jeweils spezifische gesellschaftliche <strong>Institut</strong>ionen:<br />

Soziale Segmente (Clans, Lineages usw.) als »symmetrisch angeordnete Gruppierungen«<br />

(Ibid.) an der Basis des Gabentauschs, Zentralinstanzen (vom Häuptling<br />

über den "Gottkönig" bis hin zum modernen Staat) als Grundlage der Redistribution,<br />

den preisbildenden Markt schließlich als Basis des Marktaustauschs. Damit besteht<br />

eine gewisse Entsprechung zwischen den unterschiedlichen Tauschformen und<br />

den "Elementarformen" sozialer Differenzierung: Segmentierung, Stratifizierung<br />

und Spezialisierung; respektive sozialer Solidarität: mechanischer, hierarchischer und<br />

organischer. 18 Diesen Korrespondenzen ist aber durchaus mit Vorsicht zu begegnen,<br />

sie sind keinesfalls als starre Entsprechungen zu verstehen. Gleiches gilt <strong>für</strong> den Zusammenhang<br />

zwischen Produktion und Distribution. Da auch Produktionsverhältnisse<br />

gesellschaftliche (und nicht rein ökonomische) Verhältnisse sind, besteht fraglos<br />

ein Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie in einer Gesellschaft getauscht<br />

wird und ihrer Produktionsweise. 19 So könnte man eine Verbindung zwischen Gartenbau<br />

(d.h. Stecklingswirtschaft) und Gabentausch, Ackerbau (d.h. Getreideanbau)<br />

und Redistribution, schließlich industrieller Produktion und Marktaustausch unterstellen,<br />

was angesichts der empirischen Evidenzen sicherlich eine gewisse Berechtigung<br />

hätte. Ob ein derartiges Unterfangen sinnvoll ist, erscheint mir allerdings mehr<br />

als fraglich, da sich die meisten Gesellschaften derart simplen klassifikatorischen Rastern<br />

entziehen (und unterschiedliche Tauschformen in der Regel koexistieren). Deshalb<br />

sollen und können die angedeuteten kategorialen Entsprechungen lediglich einen<br />

ersten Orientierungspunkt liefern. Ich werde mich im folgenden zunächst ausführlich<br />

mit dem Gabentausch befassen.<br />

Die Gabe ist allzu oft als "Nicht-Ware", der Gabentausch als Negativfolie des<br />

Warentauschs konzipiert oder besser: konstruiert worden. Eine derartige Bestimmung<br />

des Gegenstands führt zwangsläufig dazu, daß Differenzen, die zwischen den<br />

"primitiven" respektive "vormodernen" Tauschformen bestehen, eingeebnet werden<br />

18 Die entscheidende These, die Durkheim in der Arbeitsteilung vertritt, hat den Übergang von der<br />

mechanischen zur organischen Solidarität zum Gegenstand. Im ersten Fall entspringt die Solidarität aus<br />

Ähnlichkeiten, im anderen Fall aus Unterschieden: Die mechanische Solidarität ist »eine Solidarität sui<br />

generis, die, aus Ähnlichkeiten erwachsend, das Individuum direkt an die Gesellschaft bindet« (Durkheim<br />

1902: 156) Sie ist charakteristisch <strong>für</strong> jene von Durkheim als sociétés primitives, also "einfache"<br />

Gesellschaften bezeichnete Formationen. "Organische Solidarität" bezieht sich hingegen auf die<br />

arbeitsteilige Differenzierung der "Organe" in "höheren" Gesellschaften. Die Einführung des Begriff der<br />

hierarchischen Solidarität, den ich bei Marshall Sahlins entlehnte, ist eine notwendige Ergänzung von<br />

Durkheims Schema, das nicht ausreicht, um hierarchische Beziehungen zu fassen. Sahlins bezieht den<br />

Terminus zunächst auf die gemeinsame Unterordnung unter eine herrschende Macht, welche die Beziehung<br />

der Menschen untereinander vermittelt: »In den heroischen Gesellschaften ist der Zusammenhalt<br />

der Mitglieder oder Untergruppen nicht so sehr durch ihre Ähnlichkeit ... oder ihre Komplementarität<br />

... bedingt als vielmehr durch ihre gemeinsame Unterordnung unter die herrschende Macht.« (1985:<br />

57) Im alten Hawaii (auf das Sahlins sich hier bezieht) war »das wichtigste, umfassende Organisationsprinzip<br />

... die Hierarchie, die sich im wechselseitigen, aber ungleichen aloha zwischen den einfachen<br />

Menschen und dem Häuptling ausdrückte ... Über die unmittelbaren Verwandten hinaus waren die<br />

Beziehungen der Menschen zueinander durch die regierenden Häuptlinge vermittelt.« (Ibid.: 135)<br />

19 Und auch mit der Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft konsumiert wird, dies wird sich noch als<br />

außerordentlich bedeutsames Faktum erweisen!

Das Universum der Gaben 19<br />

— Unterschiede, die sich als höchst gravierend und bedeutungsvoll erweisen könnten.<br />

So muß man beim Gabentausch, Polanyis "Reziprozität", zwischen zumindest<br />

vier Ausprägungen differenzieren: erstens dem "Teilen", zweitens der sog. ausgeglichenen<br />

Reziprozität, drittens dem wettstreitenden Tausch und viertens dem "primitiven<br />

Handel", 20 wobei die jeweiligen Formen mit einer je unterschiedlichen "sozialen<br />

Distanz" der Tauschenden korrespondieren, die im ersten Fall am geringsten, im<br />

dritten und vierten Fall am größten ist (vgl. Abbildung 1). In dieser Reihenfolge<br />

werde ich die einzelnen Typen des Gabentauschs behandeln.<br />

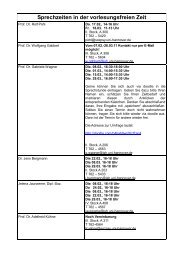

Abbildung 1: Tauschformen und soziale Distanz<br />

GLEICHHEIT UND GEGENSEITIGKEIT: TEILEN<br />

Nähert man sich dem Gegenstand einigermaßen unbedarft, so ist die Annahme naheliegend,<br />

daß die ursprünglichsten und einfachsten Formen des Tauschs in den ursprünglichsten<br />

und einfachsten Gesellschaften aufzufinden sind. Dieser Satz bedarf<br />

sogleich einer wichtigen Anmerkung: auch wenn man eine historische Abfolge der<br />

drei Grundformen der Distribution konstatieren kann (von der Reziprozität über die<br />

Redistribution zum Marktaustausch), ist damit noch keine evolutionistische Position<br />

impliziert, welche diese Abfolge als zwangsläufige deklariert. Es ist bei der Lektüre<br />

meiner Ausführungen wichtig, dies im Gedächtnis zu behalten, da sich an Typologien<br />

wie diejenige Polanyis leicht vorschnell evolutionistische Konnotationen knüpfen.<br />

Dennoch: das wissenschaftliche Interesse an den nach ihrer "aneignenden" (im<br />

Unterschied zur "planenden" oder "vorausschauenden") Wirtschaftsweise mit dem<br />

Begriff "Jäger und Sammler" oder "Wildbeuter" bezeichneten Gesellschaften ist<br />

nicht zuletzt in ihrer vermeintlichen "Ursprünglichkeit" begründet, einer spezifischen<br />

Verbindung von "urtümlicher" Wirtschaftsweise, Sozialorganisation und Dis-<br />

20 Diese Klassifikation knüpft an die von Marshall Sahlins' in seinem Aufsatz "On the Sociology of Primitive<br />

Exchange" (1972: 185-276) gelieferte an.

20 Das Universum der Gaben<br />

tributionsform, der ihnen eigentümlich ist: 21 die Menschen leben in auf den ersten<br />

Blick als einigermaßen "amorph" erscheinenden, nichtseßhaften Horden ohne differenzierte<br />

Sozialorganisation, kennen keine Arbeitsteilung mit (der gewichtigen)<br />

Ausnahme der geschlechtlichen und keine Unterordnung außer derjenigen der Kinder<br />

unter ihre Eltern, der Frauen unter die Männer. 22 Das in diesen Gesellschaften<br />

dominierende "egalitäre Ethos" (James Woodburn spricht von "konkurrenzfreiem<br />

Egalitarismus") macht sie zudem zu einem bevorzugten Objekt des Diskurses über<br />

soziale Gleichheit.<br />

Der Zusammenhang von Gleichheit und Gegenseitigkeit manifestiert sich in<br />

der offenbar allen diesen Gesellschaften eigenen Praxis des "Teilens" ("sharing"). So<br />

schreibt z.B. J. Dawson 1881 über die australischen Ureinwohner:<br />

»Es gibt strenge Vorschriften, die die Verteilung der Nahrung regeln. Wenn ein Jäger Wild ins<br />

Lager bringt, gibt er alle Rechte an ihm auf und muß beiseite stehen und gestatten, daß die besten<br />

Teile weggegeben werden und sich selbst mit den schlechtesten begnügen. Wenn ein Bruder<br />

anwesend ist, wird dieser ebenso behandelt und verspeist mit dem Jäger die armseligen<br />

Stücke, welche ihnen zugeworfen werden ... Der Erzähler dieses Brauchs erwähnte, daß er, als<br />

er sehr jung war, murrte, weil sein Vater die besten Stücke ... weggab, aber ihm wurde gesagt,<br />

daß dies eine Regel sei und befolgt werden mußte. Diese Sitte wird yuurka baawhaar genannt,<br />

was "Tausch" bedeutet.« (zit. nach Altman/Peterson 1988: 76) 23<br />

Für die südwestafrikanischen !Kung ist »die Vorstellung, alleine zu essen und nicht<br />

zu teilen, beunruhigend und erschreckend, sie läßt sie ängstlich, besorgt und verwundert<br />

lächeln. Löwen könnten das tun, sagen sie, aber doch nicht Menschen.«<br />

(Marshall 1961: 236) Auch die !Kung teilen, nicht nur Fleisch, sondern jegliche gesammelte<br />

oder erbeutete Nahrung.<br />

21 Schon 1968 insistierte der Archäologe L. Freeman allerdings darauf, daß zeitgenössische<br />

Jäger/Sammler-Gesellschaften, die geographisch, politisch, und sozial marginalisiert sind, nicht als<br />

Dokument einer universellen historischen Lebensweise genommen werden konnen, sondern eine eigene<br />

Geschichte haben.<br />

22 Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, ist sogleich hervorzuheben, daß in jeder Gesellschaft<br />

zumindest drei Formen der Ungleichheit anzutreffen sind: diejenige zwischen den Geschlechtern,<br />

den Generationen und zwischen Stammesangehörigen und Fremden. Zumindest die erwachsenen<br />

Männer erscheinen in diesen Kulturen aber tatsächlich als ausgesprochen "gleich", auch wenn<br />

Statusunterschiede bestehen können, die in unterschiedlichen Leistungen und Fähigkeiten gründen. Wo<br />

die <strong>Institut</strong>ion des Häuptlings existiert, ist dessen Macht in der Regel äußerst beschränkt (Vgl. hierzu<br />

z.B. Pierre Clastres Bemerkungen zum indianischen Häuptlingstum, 1974: Kap. 2 und 7).<br />

23 In Gesellschaften mit aneignender Wirtschaftsweise findet sich nicht durchgängig jenes "egalitäre"<br />

Ethos. Um den seiner Meinung nach bestehenden Kausalzusammenhang zwischen der spezifischen<br />